声明:本文内容均是根据权威资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时。感谢各位看官点击支持原创,文末已标注文献来源,请知悉。

叫停收养,迷雾重重。

究竟是什么原因,导致中国政府下令停止美国家庭收养中国儿童?

曾经新闻大肆报道的美国富裕家庭收养中国儿童事件,一度超上热搜榜,占据新闻头版头条。

“收养”是一件关乎于两个家庭的重要事件,也是最能引人注目的话题之一,它会触动人类心底最柔软的部分——关于爱、关于希望。

8月28日,我国却正式停止国际收养计划,这究竟是由于那些方面的考量呢?这背后究竟还有什么隐情?

美国收养中国儿童的发展历程

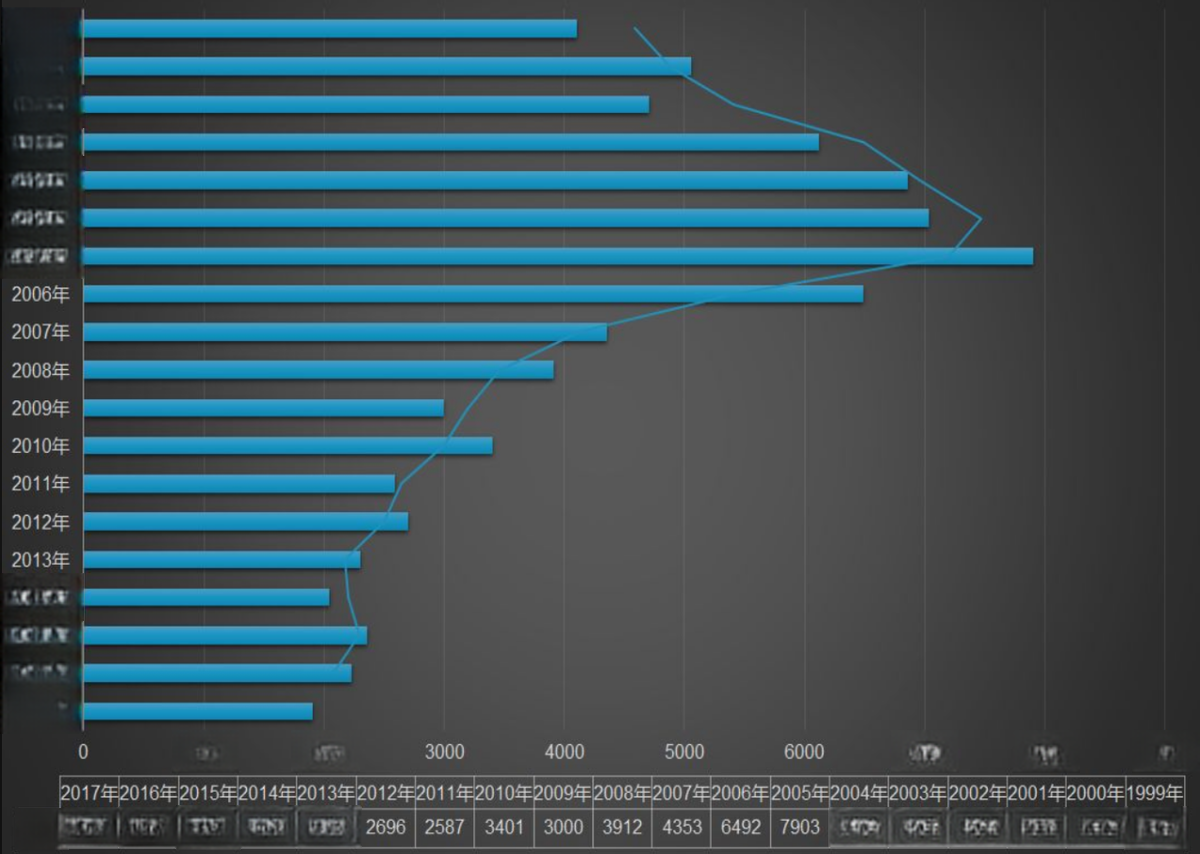

有数据显示,从1991年到2016年间,中国有26.7万名儿童被收养,其中美国收养儿童就占到了7.8万,约占收养名额的三分之一。

从数据可知,美国在早些年间热衷于收养中国儿童。

一方面,美国是发达国家,经济状况较为优越,加上美国文化中的救世主心态,让大量美国家庭愿意去收养一些偏远地区的儿童。

同时,中国相对于其它国家,对美国开出的收养条件较为宽松,使得美国大部分家庭能够接受,进一步促进了美国对中国儿童的收养力度。

在这7.8万名被美国收养的儿童中,女孩占到了88%,数量远超男孩。

这也不得不让人警惕,在收养的背后,会不会有一些有心人借收养之机做出一些伤害儿童身心健康的事情?

更有甚者,会否让这些儿童从事一些非法交易,或黑暗研究?

早年间,就有美国家庭收养中国女孩,被爆出来将女孩关在地下室虐待十余年的新闻,这也让收养事件变得更加敏感。

近年来,中国发展越来越快,弃婴也在减少,加之计划生育的普及,大部分家庭只有一个或两个孩子,这就使得待收养的儿童数量下降。

同时,美国政府加大了对美国收养孩子的条件要求。

从一开始的1万美元收养费用,增加到两万美元,对夫妻的共同财产要求,也提升到了八万元,单身人士的收养财产要求在10万元。

这些条款也很大程度上降低了美国收养中国儿童事件的发生。

在种种因素的加持下,中国政府意识到美国收养的问题,叫停了这一政策。接下来我们来具体分析一下这些原因。

“文化鸿沟”的深层阻隔

在跨国收养的世界里,文化差异常常被视为一道难以逾越的鸿沟。

当一些美国家庭满怀爱意地跨越重洋,希望给予中国孤儿一个温暖的家时,他们或许未曾料到,这份爱会遭遇如此多的挑战。

据统计,自上世纪90年代以来,美国一直是收养中国儿童最多的国家之一。

然而,随着时间的推移,越来越多的美国家庭发现,文化差异成为了他们与孩子之间难以逾越的障碍。

语言不通、饮食习惯差异、教育理念的碰撞等这些问题看似微小,却如同细沙般逐渐侵蚀着原本坚固的亲情纽带。

更为严重的是,一些美国家庭在收养后才发现,孩子的心理创伤远比他们想象的要深重。

长期的分离、孤独感、对未知环境的恐惧……这些负面情绪如同阴影笼罩着孩子的心灵,使得他们难以融入新的家庭环境。

面对这些挑战,许多美国家庭感到力不从心,甚至出现了收养后悔的情况。

有新闻报道,美国加州的李先生夫妻,收养了一名中国小女孩。他们家境优渥,自信地认为能给小姑娘一个幸福无忧的生活。

然而,随着小姑娘慢慢长大,他们发现她无法适应美国的文化和生活习惯,且不适应的情况越发严重,甚至开始思念她的亲生家庭。

这让李先生夫妻非常心痛又无奈。

文化差异不仅仅是表面上的语言和行为习惯的不同,更是深层次的价值观念、思维方式和生活态度的差异。

在跨国收养中,这种差异往往被忽视或低估,从而导致了一系列问题的出现。

因此,在跨国收养的过程中,应当更加注重孩子的身心健康,看其是否能很好地适应他国环境和文化。

特别是在面对开始记事的孩子时,更要着重考虑文化差异问题。

三、政策变动的背后推手

如果说文化差异是跨国收养中的“软性障碍”,那么政策变动则是更为直接的“硬性约束”。

近年来,美国和中国两国政府对于跨国收养的政策都进行了不同程度的调整,这些调整无疑对两国之间的收养合作产生了重大冲击。

由于政策的不断完善,美国收养中国儿童面临的资格审核和手续更加严格。

美政府要求所有申请跨国收养的家庭,都必须经过严格的背景调查、家庭评估和专业的培训。

以此来确保收养家庭能够有足够的经济物质条件和能力,来照顾被收养的孩子。

这些措施虽然一定程度上规范了恶意收养的情况,但也使得许多美国普通家庭放弃收养中国儿童这一想法。

近些年,我国加大了对孤儿救助体系的完善,越来越多的孤儿得到了更好的照顾和安置。

政府也加大了对孤儿院的管理力度,使得孤儿院的管理更加公开透明,儿童的生活水平和教育质量也逐步上升。

随着中国在国际社会上的影响力增大,中国加强了与国际社会的合作与交流,推动跨国收养的规范化、透明化和专业化发展。

这些措施无疑为中国孤儿提供了更多的选择和机会,但也使得美国等西方国家在收养中国儿童方面面临更为激烈的竞争和更高的门槛。

中美两国各自的政策调整,对跨国收养这一事件造成了一定的冲击。

美国方面希望通过加强监管和评估,来确保跨国收养的质量和效果。

而中国方面则希望通过完善国内孤儿救助体系和提高社会福利水平来减少跨国收养的需求和依赖。

这种政策上的调整和变化是符合当下国际趋势和时代要求的。

四、“孤儿院丑闻”引发的信任危机

如果说文化差异和政策变动是跨国收养中的“内忧”,那么“孤儿院丑闻”则是引发信任危机的“外患”。

近年来,几起震惊全球的孤儿院虐待事件,让国际社会对中国孤儿院的信任度大打折扣,进而影响了跨国收养的前景。

这些事件不仅暴露了孤儿院管理上的漏洞和疏忽,更引发了人们对孤儿院工作人员道德素质和职业操守的质疑。

一些孤儿院被曝出存在虐待、忽视、贩卖儿童等严重问题。

这些行为不仅严重侵犯了儿童的基本权益和尊严,也严重损害了中国的国际形象和声誉。

就在前些天,网络上一段“护工拎着2岁女童的头发,把她随手丢在床上”的视频引起了大量的关注。

视频中,这位护工的暴力行为如此大胆,无所畏惧,甚至还用恶毒的语气吼视频中的另外一个小孩。

这还只是孤儿院日常生活中的一幕。可知,在我们看不见的地方,他们的行为更加过分,虐待儿童的行为肯定也是层出不穷。

近年来,类似的事情屡见不鲜,这些事情的曝光对跨国收养产生了深远的影响。

许多有意收养中国儿童的家庭,开始对中国孤儿院的信任度产生怀疑和担忧。

面对信任危机,中国政府和社会各界都采取了积极的措施来加强孤儿院的管理和监督,提高孤儿的生活水平和教育质量。

中国也加强了与国际社会的合作与交流,推动跨国收养的规范化、透明化和专业化发展。

这些措施有助于重建国际社会对中国孤儿院的信任并促进跨国收养的健康发展。

五、寻找新出路的希望之光

尽管跨国收养面临着诸多挑战和困难,但爱与责任的光芒从未熄灭。

中美两国及国际社会都在积极探索新的收养模式和解决方案,为无依无靠的孩子重新点亮希望之灯。

一方面,中美两国可以加强合作与交流,共同推动跨国收养的规范化、透明化和专业化发展。

双方可以建立更加完善的合作机制和沟通渠道,加强信息共享和资源整合,提高跨国收养的质量和效率。

双方还可以加强在孤儿救助、儿童福利等领域的合作与交流,共同推动全球儿童福利事业的发展。

另一方面,国际社会也可以探索新的收养模式和解决方案,以应对跨国收养面临的挑战和困难。

例如,跨国寄养、跨国助养等新型收养模式的出现,为更多需要帮助的孩子提供了关爱和支持。

国际社会还可以加强对儿童权益保护的宣传和教育。

提高公众对儿童权益保护的认识和重视程度,共同营造一个更加关爱儿童、尊重儿童权益的社会环境。

无论是通过跨国收养,还是其他形式的关爱和支持,这些孩子都将得到更多的关爱和呵护,成长为社会的有用之才。

我们也相信随着全球对儿童权益保护的日益重视,跨国收养将变得更加规范、透明和人性化,成为连接不同国家和文化之间爱的桥梁。

结语

跨国收养之路虽布满荆棘,但爱与责任的光芒从未熄灭。在这场跨越国界和文化的爱心接力中,每一个参与者都值得我们尊敬和感激。

他们用自己的行动诠释了什么是真正的爱,什么是真正的责任。

让我们携手并肩,共同为那些无依无靠的孩子点亮希望之灯,让爱跨越千山万水,传递到每一个需要它的角落。

信息来源:

中国公民收养子女登记办法

袁野:跨国收养,早该结束了

观察者网2024-09-10

外交部:中国政府调整跨国收养政策,符合相关国际公约精神

中国青年报2024-09-05