最近翻资料时注意到一个名字——谢振华。

这个名字在军史里不算最响,可细看他的人生轨迹,心里像被什么堵住了。

我们这代人总在焦虑“升职加薪”“职称评级”,可这位33岁就当上军长的将领,一生两次与上将军衔擦肩而过,最后连惋惜的表情都懒得摆。

湘江血战、娄山关战役、长征突围…那些课本里轻描淡写的词,是他带着残兵用命填出来的。

18岁当团政委,33岁成全军最年轻军长,淮海战役里带着三十军撕开防线。

毛主席亲口夸“文武全能”,可1955年授衔名单上,他只领到少将肩章。

有人不服,他倒坦然:“军衔是虚的,能打仗才是真本事。”

时间跳到1985年昆明军区。

裁军大幕拉开,军区面临撤并。

时任政委的谢振华收到调令:去军事科学院任职,这是晋升上将的黄金跳板。

办公室里烟雾缭绕,他把调令往桌上一按:“几万官兵要安置,我走了谁善后?”有人提醒他错过这次再无机会,他摆摆手:“当兵五十年,早该明白位置轻一分,责任重千斤。”

这个决定埋着三十年前的伏笔。

抗战八年他职位纹丝不动,特殊年代又被打成“反大寨黑手”。

按资历战绩,五五年本该授中将;论八八年裁军时的职务,补授上将合情合理。

但命运总在关键时刻拐弯——他亲手扳的方向盘。

后来接替他的人果然戴上三颗星,老战友替他憋屈,他却埋头整理裁军档案:“比起埋在长征路上的弟兄,我能活到领退休金已是福气。”

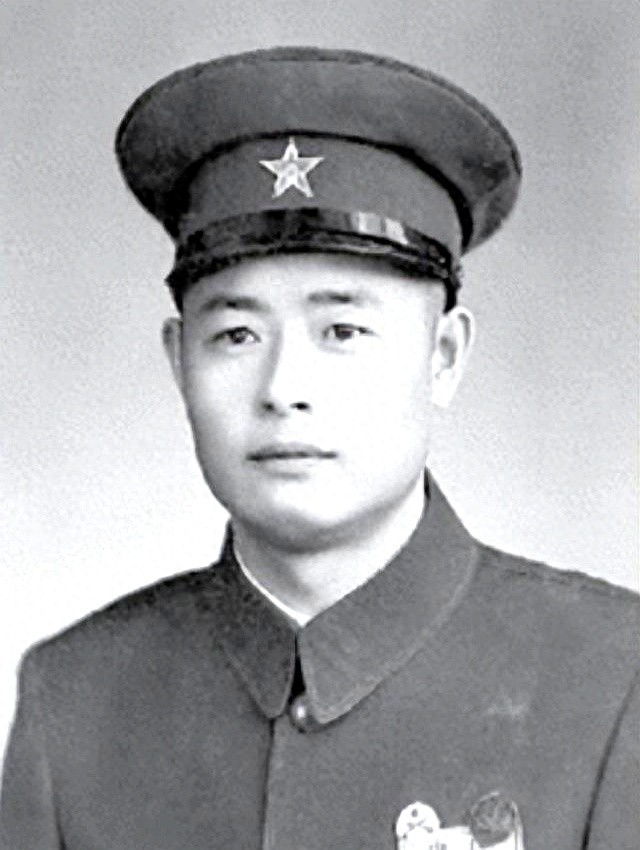

看谢振华晚年照片,旧军装挂满勋章却总空着肩章位置。

纪录片里记者追问是否后悔,老人指着窗外操场:“当年在山西扩军,一千多个青年跟我走时,谁问过将来授什么衔?”有战士退伍后给他写信:“您教我们把枪放下时,比教我们端枪更带劲。”

军史馆里那册1985年裁军档案已经泛黄。

泛黄的还有他十四岁参军那年的名册,第一行歪扭字迹写着“谢振华,替父报仇”。

五十五年军旅,从扛枪少年到军区政委,他始终没走出那个执念:责任比衔重,土地比星亮。

当所有人盯着将星闪耀时,他弯腰捡起的是满地零落的兵徽。