魏晋南北朝时期是我国古代历史上的一大乱世,尤其是自西晋八王之乱开始,中华大地上一直混乱了将近300年,直到隋文帝杨坚灭掉南陈才再次统一华夏。五胡乱华又是当时中华大地上最黑暗的时期之一。所谓的五胡乱华指的是西晋末年至南北朝初期(公元304—439年),匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五大胡族趁西晋“八王之乱”后国力衰微,大规模南下建立政权,引发北方长期动荡的历史时期。那么五胡最后都演变成哪些民族了呢?本文就跟大家一起来了解一下。

1、匈奴

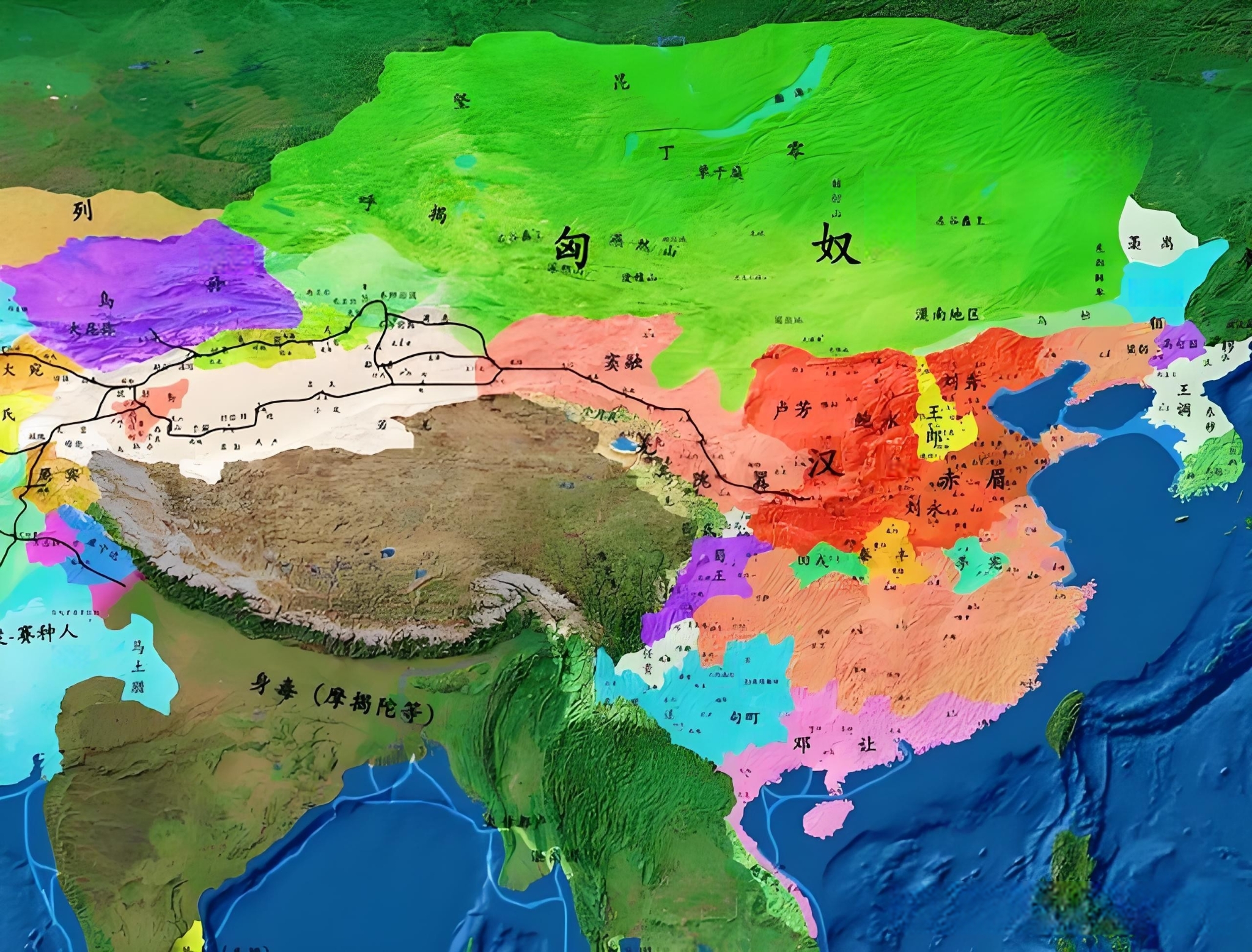

匈奴起源于公元前3世纪前蒙古高原的游牧部落联盟,核心族群属欧亚大陆的北亚蒙古人种,语言属古突厥语系。战国末期(公元前4—前3世纪)形成统一政权,冒顿单于(前209—前174年在位)时期达到鼎盛:建立骑兵军事体系,征服东胡、月氏等部族,控制西域,建立从辽东至阿尔泰山的庞大游牧帝国。公元前200年“白登之围”迫使汉高祖和亲,开启汉匈百年对峙。汉武帝时期(前133—前90年)汉军北伐导致匈奴分裂:南匈奴于公元前51年归附汉朝,迁居河套地区;北匈奴遭汉与乌桓、丁零等族持续打击,公元1世纪后期西迁中亚。

北匈奴于公元91年汉窦宪“燕然勒功”后主力西遁,经中亚进入东欧。约350年与当地阿兰人、日耳曼部落冲突,推动欧洲民族大迁徙,其分支匈人(Huns)在阿提拉领导下(434—453年)建立横跨中欧的帝国。453年阿提拉死后帝国瓦解,余部融入保加尔人、马扎尔人等族群,成为现代匈牙利、保加利亚等民族的祖先之一。

匈奴疆域

南匈奴内迁后逐步汉化,但西晋“永嘉之乱”(311年)时匈奴贵族刘渊建立汉赵政权(304—329年),开启“五胡十六国”时代。其后匈奴铁弗部建立大夏(407—431年),最终亡于北魏。留居蒙古高原的匈奴余部融入新兴的鲜卑、柔然,其中鲜卑匈奴混血族群成为隋唐时期突厥的重要族源。而今匈奴后裔主要演变为以下现代民族:蒙古族:蒙古高原匈奴主体通过鲜卑、室韦等中介融入蒙古族。突厥语民族(哈萨克、维吾尔等):北匈奴西迁部分与中亚突厥族群融合。汉族:南匈奴及汉化部众通过通婚、文化同化融入汉族。匈牙利人:部分匈人后裔参与马扎尔人联盟,构成匈牙利民族成分之一。锡尔河流域民族(如乌兹别克):滞留中亚的匈奴部众融入当地突厥-伊朗族群。

2、鲜卑

鲜卑起源于公元前2世纪中国东北的大兴安岭地区,属东胡部落联盟的一支。公元前206年东胡被匈奴击溃后,鲜卑南迁至西拉木伦河流域,逐步发展为蒙古高原东部主要势力。公元1世纪匈奴衰落,鲜卑首领檀石槐(156—181年在位)整合各部,建立横跨“东起辽东、西至乌孙”的军事联盟,控制草原丝路东段。魏晋时期(3—4世纪),鲜卑分裂为慕容、拓跋、宇文、段部、乞伏等部,其中:

- 慕容部建立前燕(337—370年)、后燕(384—407年)等政权,控制华北;

- 拓跋部386年建立北魏,439年统一北方,推行均田制、三长制等汉化改革;

- 宇文部主导北周(557—581年),奠定隋唐关陇集团基础。

鲜卑族人

534年,北魏分裂为东魏、西魏,后分别被北齐(550—577年,鲜卑化汉人高氏)和北周(557—581年,宇文鲜卑)取代。隋唐统一后,鲜卑通过三条路径彻底融入其他民族:

第一,深度汉化,北魏孝文帝494年迁都洛阳后强制改汉姓、穿汉服、通婚,拓跋氏改元氏,慕容氏改慕氏等。隋唐皇室(杨氏、李氏)均有鲜卑血统,关陇军事集团核心长孙无忌、独孤信等均为鲜卑后裔。

第二,融入新兴民族,蒙古族:留居东北的鲜卑余部与室韦融合,成为蒙古族祖先之一,《魏书》所称“失韦”即室韦前身;锡伯族:拓跋鲜卑分支“锡伯”西迁新疆,形成现代锡伯族,保留鲜卑语言元素;吐谷浑人:慕容部西迁青海建立吐谷浑国(313—663年),亡于吐蕃后融于藏族、土族。

第三,参与突厥化,6世纪柔然汗国灭亡后,部分鲜卑人加入突厥部落,影响其后文化基因。

3、羯族

羯族属中亚白种人(欧罗巴人种),最初为匈奴征服的粟特人分支,语言属印欧语系东伊朗语族。两汉时期随南匈奴内迁,定居山西上党、武乡一带,从事游牧与农耕。因其“深目、高鼻、多须”的体貌特征,汉文史籍称“羯胡”。西晋末年跻身“五胡”之列,羯人石勒于319年建立后赵(319—351年),统一华北。后赵推行“胡汉分治”:设“单于台”管理胡人,重用汉士族张宾制定律令,同时保留羯族军事特权。石虎统治时期(334—349年)暴政加剧民族矛盾,349年爆发梁犊起义,次年汉将冉闵夺权,引发民族仇杀。

羯族人

羯族消亡始于冉魏灭羯(350—352年):冉闵颁布“杀胡令”,邺城及周边二十余万羯人遭屠杀,幸存者分三路逃散:西迁融入氐羌:部分投奔前秦苻坚(351年),后随氐族政权流动,融入关中羌、氐族群;北附鲜卑:数千人投奔鲜卑慕容氏的前燕,352年被编入军队,其后裔随鲜卑汉化进程融入华北汉族;西域回流:残部西逃至中亚康居故地(今哈萨克斯坦),与当地粟特人混合,成为突厥化部落的组成部分。

4、羌族

羌族是中国最古老的民族之一,商周甲骨文已出现“羌”字,最初指活动于陇山以西至河湟谷地(今甘肃、青海)的游牧部落。先秦时期,羌人作为“西戎”分支与中原互动频繁:周人先祖弃(后稷)传说为羌人后裔;秦穆公(前659—前621年)征服西羌十二部,迫其南迁川西。汉代在羌地设护羌校尉,部分羌人内迁关中,形成“东羌”(汉化农耕)与“西羌”(高原游牧)分野。魏晋时羌人深度参与中原变局:姚苌建立后秦(384—417年)定都长安,推行汉制;宕昌羌(4—6世纪)、邓至羌(5—6世纪)在甘南川北建国,成为南北朝缓冲势力。

羌族人

羌族作为独立政治体消亡始于吐蕃崛起与唐宋羁縻政策:吐蕃同化(7—9世纪):松赞干布东扩兼并青藏诸羌,川西、青海羌部改奉藏传佛教,语言习俗渐融于藏族。唐宋管控:唐置松州都督府(634年)管理羌地,宋将岷江流域羌区纳入羁縻州。汉化加速使“羌”从族群称谓转为地域标签(如“茂州羌”)。党项羌崛起与覆灭:拓跋部建立西夏(1038—1227年),蒙古灭西夏后党项贵族遭清洗,平民融于汉、藏、蒙古各族。

5、氐族

氐族属汉藏语系民族,先秦时期活跃于陇南、川西及陕甘交界山区(今甘肃成县至四川松潘一带),与羌族同源而异流。汉代文献明确区分“氐”与“羌”,氐人较早转向半农半牧,筑土屋定居,形成“白马氐”“清水氐”等部落联盟。魏晋时期大规模内迁:曹操徙武都氐人5万余户至关中(219年),加速汉化进程。五胡十六国时氐族强势崛起:李特建立成汉(304—347年),控制巴蜀;苻健建立前秦(351—394年),苻坚时期(357—385年)统一北方,推行儒法并用的汉化政策,但淝水之战(383年)失败致帝国崩溃;吕光建后凉(386—403年),短暂控制河西走廊。

氐族人

氐族政治实体消亡始于南北朝:前秦瓦解后,仇池氐人杨氏在陇南建立仇池国(296—506年),成为北魏、南朝附庸,最终亡于北魏;后凉被后秦吞并(403年)。唐宋时期氐族彻底融入周边民族:汉化主体:内迁至关中、河南的氐人通过编户齐民、通婚及文化同化,成为汉族组成部分,唐代已无独立氐人记载。藏缅语族融合:藏族:留居甘南、川西北的氐人(如宕昌氐)被吐蕃同化,融入安多藏族;白马藏族:甘肃文县至四川平武的氐人后裔,当代被识别为藏族分支,保留氐语底层词汇与“池哥昼”祭祀仪式;彝族、羌族:南迁氐人参与其族源形成,彝语支中存氐文化元素。其他流向:少量融入党项羌(西夏建立者含氐血统)及汉族客家民系(经湖广填四川迁移)。

小结:

五胡乱华(304-439年)指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五大胡族趁西晋内乱南下建政,引发北方长期动荡。匈奴:北匈奴西迁欧洲,演变为匈人,部分融入匈牙利等族;南匈奴建立汉赵、大夏后,余部融入鲜卑、蒙古及汉族。鲜卑:分慕容、拓跋等部,建前燕、北魏等政权,深度汉化后融入汉族(如隋唐皇室含鲜卑血统),部分成为锡伯族、蒙古族祖先。羯族:中亚白种人,建后赵政权后遭冉闵屠杀,残部融入氐羌、鲜卑或西迁中亚。羌族:建后秦、宕昌等国,唐宋时期被吐蕃同化入藏族,或经羁縻政策汉化。氐族:建前秦、成汉等,汉化后主体融入汉族,部分形成白马藏族(保留氐文化),余部汇入藏、彝等族。五胡最终通过战争、迁徙与文化融合,深刻重塑了中华民族格局。