2020年11月,新西兰迎来了建国以来首位女外交部长,纳纳娅·马胡塔。刚一上任,这位部长便赢得举世关注,最令人印象深刻的,是她下巴上满是刺青。

新西兰前外交部长马胡塔。按照毛利传统,尊贵的女性会在下巴上刺青。图源:Wikipedia

部长有黑眼睛、黑头发、浅眼窝、东亚风格的鼻子,还有宽大的“摇椅式下巴”——这些都是太平洋岛民的特征。没错,她是一名新西兰原住民,也就是南岛人最南方的支系——毛利人。

今天我们就从毛利人的刺青开始讲起。

刺青与卖头换枪

刺青是各支南岛人都有的习俗,毛利人的刺青独具特色且尤为著名。传统毛利刺青不用针,而是用凿子,所有线条都是一条条凹陷下去的沟状疤痕。

看真人刺青你们会疼,那就看看毛利刺青木雕吧

每个毛利人的刺青都独一无二,其图案体现出本人的部落、血统、职业和功绩等诸多信息,相当于刻在脸上的简历。战功赫赫的男性才会有满脸刺青,地位较高的女性则在嘴唇和下巴刺青。

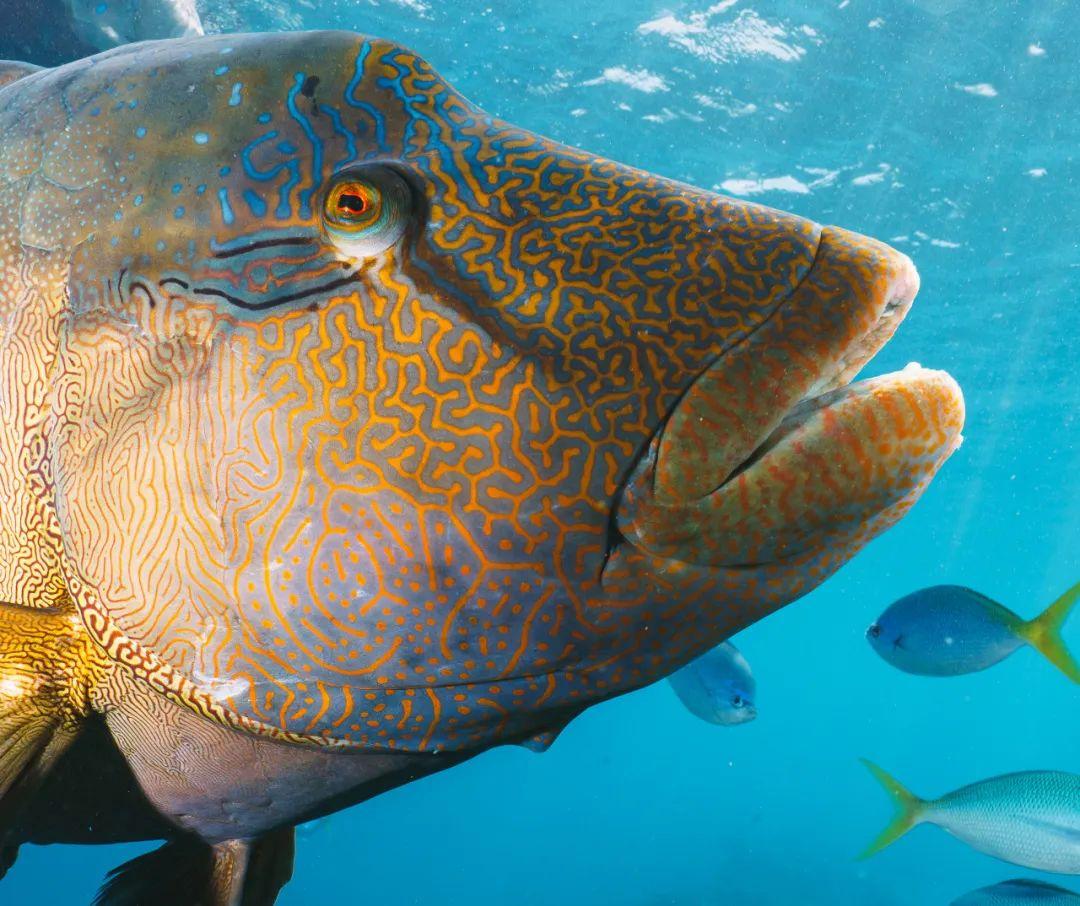

波纹唇鱼因头部图案类似刺青,也被称作毛利濑(lài)鱼。

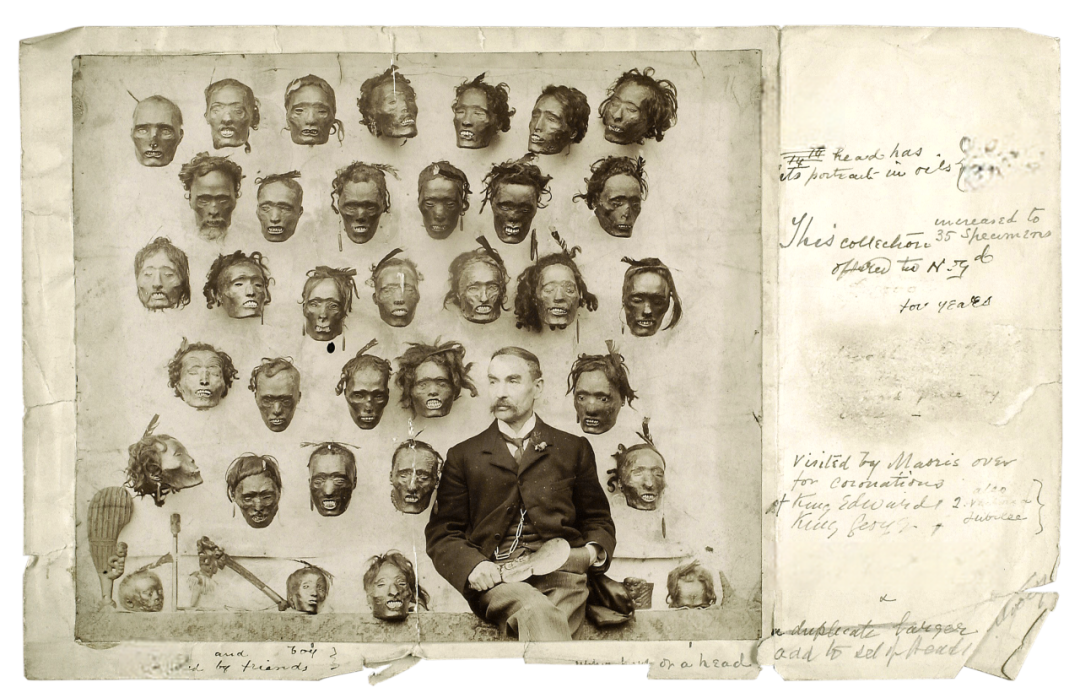

拥有尊贵刺青者死去后,家属会精心保存头颅,作为家族荣耀供奉和传承。敌军高级武士的头颅也会被收藏,除了炫耀武功,也可作为部落和谈的筹码。后来这些满是刺青的头颅,勾起了欧洲人的猎奇心,被争相抢购收藏。

毛利人起初对买卖人头很反感,但发现可以交易火器后,立刻改变态度。为此,他们甚至无端袭击其他部落以猎取首级,或者给奴隶和囚犯刺上无意义的花纹,做成“假刺青头颅”卖给欧洲人。

英国军官罗伯利和他收藏的30余个刺青头颅

图源:wikimedia

毛利人有一套完善的头颅防腐术:先去除大脑和眼睛,用树胶等材料封填头骨上的孔洞缝隙,然后将头颅反复烹煮、明火熏烤,在太阳下爆晒,最后涂上鲨鱼肝油。

说了这么多,这毛利人到底是什么来历?还书写了哪些奇特的故事呢?

毛利人与新西兰

时间要倒退到1642年,这一年毛利人与欧洲人首次接触,一支荷兰探险队闯入南北岛之间的海峡,在停泊取水时遭遇了毛利人。双方旋即爆发冲突,荷兰人在牺牲四名水手后逃走,后将此地命名为新西兰(“西兰”原为荷兰地名)。

此后,毛利人又与世隔绝了127年,才有欧洲人再度造访——英国探险家库克船长1769年抵达新西兰,从此毛利人开始与西方人密切接触。

如今人类学家发现,毛利人79%的基因来自东亚人,21%来自巴布亚人。再结合考古和语言学证据,毛利人的来历已清晰呈现:约4000年前,南岛人离开中国抵达东南亚,其中一支在约3300年前进入新几内亚岛。在这里他们与巴布亚人混血后继续向东,最终,他们于公元1300年前后抵达新西兰,成为毛利人的祖先。

毛利居民的迁徙之路

五谷靠红薯,六畜只剩狗

毛利人素以骁勇善战而闻名,却并非见人就杀的恐怖狂魔。当初荷兰人之所以“无端”遭到攻击,是因为船队已侵入毛利人最重要的农业区。

和所有南岛人一样,毛利人也是海岛农夫。但新西兰两大岛地处南温带(其纬度相当于山西至内蒙古),气温较低,岛上又多山地密林难开垦。特别是南岛更为寒冷,还有海拔超过三千米的高山延纵贯全岛。对此,毛利祖先带来的热带作物难以适应。整个新西兰,仅有北部沿海地区适宜耕种,因此被严加保护,任何外人擅自闯入都会遭到严厉驱逐。

其他南岛人多以芋头、面包果为主食,毛利人则主要种更耐寒、适应山地的红薯。此外还种植葫芦、山药和少量芋头。而露兜树、面包果、香蕉则干脆没有。家畜方面,南岛人经典的“猪狗鸡”三件套,也只有狗存活下来。新西兰完全没有原生大型兽类,狗因此成为毛利人极为重要的全能型家畜。

面包树的果实:面包果,是波萝蜜的亲戚

图源:wikipedia

新西兰没有走兽和蛇,鸟类在地面无天敌,故而演化出众多不会飞的种类,狗成为狩猎这些“走地鸡”的好帮手;狗皮可制斗篷、腰带,骨头牙齿做项链、耳坠;狗肉也是最高级肉食,用来待客和献祭。其中肉用犬是精心选育的品种,会被圈养起来喂鱼育肥。

尚武的农民

说到毛利人的尚武传统,其实只是农区特色。新西兰南北两岛,宜耕土地只占25%,却有毛利总人口的85%集中于此。他们分为五十多个部落,领地疆界森严。与西方人接触后,毛利人开始大量购买枪炮火器,部落冲突发展到无比血腥。

尤其是1807年~1837年间的“火枪战争”,各部落疯狂抢购火器互相屠杀,30年间竟战死近4万人,许多部落被灭族,另有数万人沦为战俘奴隶——当时毛利总人口也不过7~10万。

新西兰的农业区人口繁盛,土地资源紧张,社群组织强大,使得各部落为争抢土地、削减对方人口而长年激战,形成尚武好斗的风俗。反观地广人稀的渔猎区毛利人,则极少互相杀戮,甚至没什么领地概念。

敏而好学,不亦乐乎

毛利人对外来事物比较开放,学习热情高。1769年与库克船队刚一接触,毛利人便与他们展开贸易。此后新西兰成为欧美捕鲸船的重要基地,很多毛利人被雇为水手。这一时期来新西兰的欧洲人,与毛利人基本保持友好,一些人(大多是水手或流放犯)甚至加入当地部落。

尽管殖民者带来的瘟疫造成毛利人数量锐减,但土豆、猪、鸡的引入,也改善了当地生活。19世纪初,毛利人还学会了字母拼写,创制了毛利文,大量毛利语口传历史和文学被记录下来。

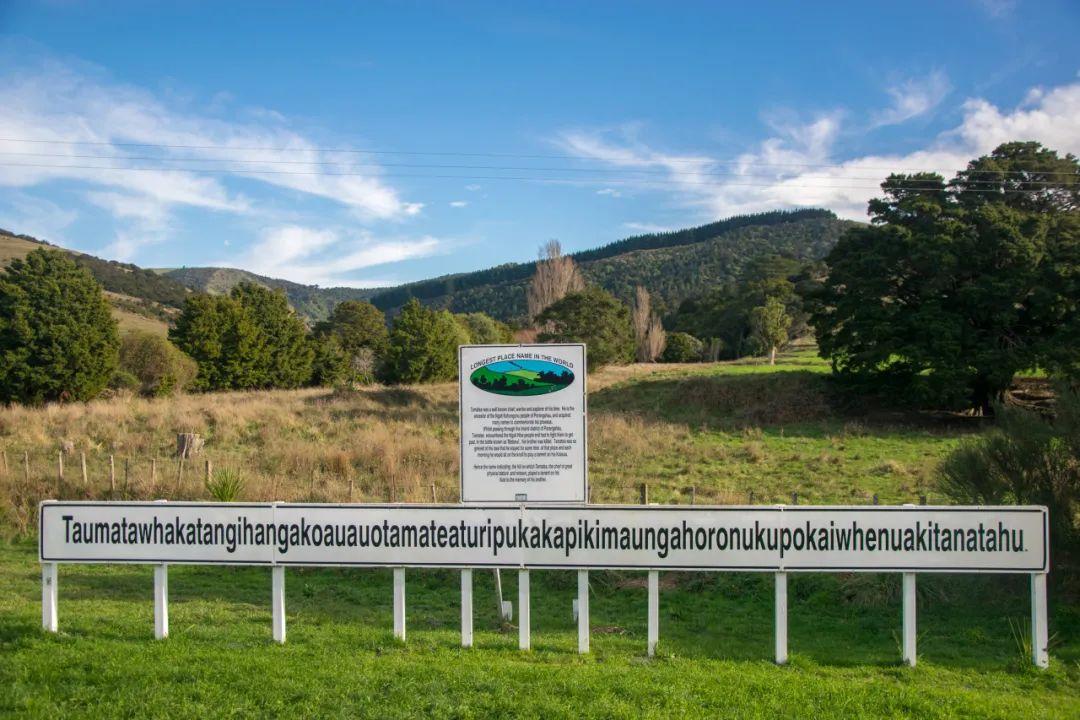

南岛语系以发音简单著称,毛利语更是发展到了极致。这使得毛利单词往往非常冗长,才能保证足够的信息量。新西兰有很多超级啰嗦的地名,比如图中小山,名为“塔乌玛塔法卡塔尼哈娜可阿乌阿乌欧塔玛提亚坡凯费努啊奇塔娜塔胡”。

世界上最长的地名之一,让我看看谁能一口气念完

到1838年,新西兰共有约8万毛利人和2000欧洲人。1840年,500余名毛利酋长与英国人签订条约:英国承认毛利人的财产权和部落自治,毛利人接受新西兰加入英国。

然而随着大量新殖民者涌入,英国开始出尔反尔,勇武的毛利人则态度强硬。1845年双方爆发“毛利战争”,火器娴熟的毛利人坚守土垒,抗战27年,一直打到1872年,在英军烧毁梯田、长期围困下才投降。战败后,毛利人的土地被大量没收,到1891 年,他们只拥有17%的贫瘠土地。此时,毛利人仅剩4万余人,占新西兰人口的10%。

民族危机之下,毛利人开始奋起自救。他们一方面主动学习英语,接受基督教和西方规则,一方面积极参军从政,在两次世界大战中都英勇作战,广受褒扬。新西兰政府也修订法律,给予毛利人平等权利。

1941年北非战场上的毛利营表演传统战舞

图源:Wikipedia

20世纪中后期,人口和土地逐渐恢复的毛利人,又发起文化复兴,刺青、战舞、碰鼻礼等毛利传统重新得到传承,并融入国家形象。

脸部刺青

毛利传统用“碰鼻礼”打招呼,如今新西兰官方外交也用此礼仪。图源:R