本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,具体资料赘述在文中和文末!

有这样一个国家,国土面积不大,人口不多,军力也不强,可它偏偏有“熊心豹胆”,做出一些连大国都不敢做的嚣张事。

毕竟和俄罗斯“大呼小叫”,还试图对中国“使用”武力,更是在没有任何理由的情况下,居然拒绝中国外交官入境,截至目前,它境内已经没有任何一名中国外交官了。

那究竟是那个国家敢如此嚣张呢?

一间人去楼空的公使馆

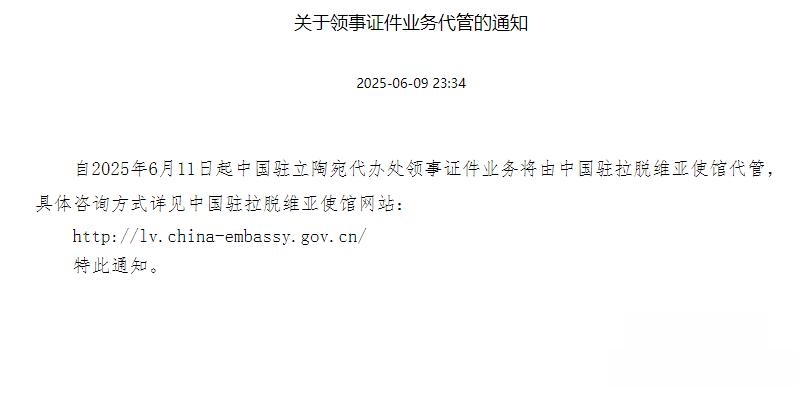

这个国家就是立陶宛,2025年6月9日,一则看似不起眼的公告,成了压垮骆驼的最后一根稻草,中国宣布,将其驻立陶宛的领事业务,全权转交给了邻国拉脱维亚的使馆代管。

这在外交语境里,无异于宣告一个机构的“脑死亡”,它意味着两国间最后那点可怜的官方接触,也被物理切断,所有在立陶宛的中国人或与中国有业务往来者,想办个证件,都得绕道邻国。

而这背后,是中国最后一名驻立外交官的黯然离场,并非主动撤离,而是在一次短暂出境后,被立陶宛边防以“证件问题”为由,冷冰冰地拒之门外。

一切始于“台湾”

2021年,立陶宛政府石破天惊地允许台湾当局,以“台湾”的名义在首都维尔纽斯设立代表处,这块小小的招牌,却像一根精准的探针,瞬间刺破了中国外交的底线。

这并非小题大做,在国际通行的默契中,“台湾”二字代表着主权声索,是任何与中国建交的国家都心知肚明、绝不会触碰的红线,立陶宛此举,无疑是一次公开的、根本性的挑衅。

中方的反应迅速而决绝:立即将两国外交关系由“大使级”降为“代办级”,这相当于把一条双向八车道的高速公路,直接降级成了坑坑洼洼的乡村土路,信号很明确:这条路,快要走不通了。

降级,本是一种警告,希望能让对方悬崖勒马,但立陶宛非但没有收手,反而开启了一系列匪夷所思的“自毁”操作,让这段关系彻底癌变。

他们釜底抽薪,不再为中方外交人员更新或签发有效的外交证件,这使得中国的外交官们,像是一群没有身份的“临时工”,只能靠着短期申根签证在当地辗转腾挪,直到签证耗尽,合法停留的权利也被剥夺。

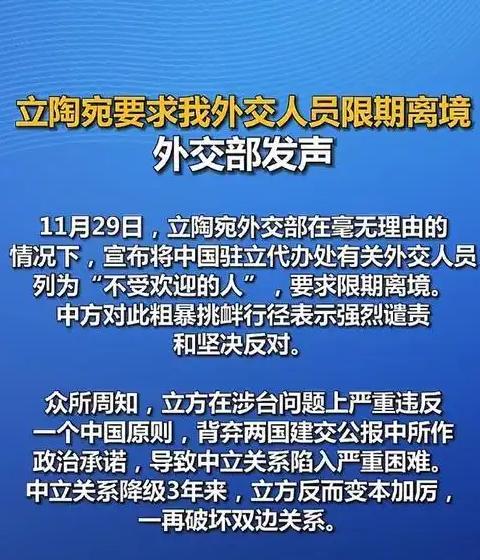

这还不够。立陶宛政府还曾以怀疑“中国商船切断了波罗的海海底电缆”这种捕风捉影的理由,将中国代办处的部分外交官直接列为“不受欢迎的人”,限期驱逐。

这一套组合拳下来,环环相扣,精准打击,从身份认证到人身拘留,全方位地让中国外交机构陷入瘫痪。最终,当中国明确告知对方“短期内不打算恢复大使级关系”时,所有人都明白,这不是闹脾气,而是经过冷静评估后下达的病危通知书。

一个人口不足三百万、军队不过万余人的小国,为何要以自残的方式,去冲撞一个世界级大国?这葫芦里到底卖的什么药?

原因并不单一,它是一剂由地缘政治、国内投机和历史心魔混合而成的毒药,最表层的,是向美国和北约递交“投名状”。

立陶宛希望通过在反华议题上扮演“急先锋”,来换取美国更实在的经济与军事支持,提升自己在北约阵营里的“忠诚度”和“价值感”,俄罗斯外长拉夫罗夫对此的评价一针见血:被幕后“大混混”操纵的“小混混”。

在立陶宛,炒作涉华议题成了一门一本万利的生意,部分政客借此煽动民粹情绪,将自己包装成“价值观斗士”,以此捞取选票,巩固个人地位。国家的长远利益,在他们短视的政治前途面前,一文不值。

藏在最底层的,是一种历史性的“恐俄症”,由于历史上与俄罗斯的纠葛,立陶宛对这个强大的邻居抱有根深蒂固的恐惧,当中俄关系走近,这种恐惧便发生了奇妙的转移,演变成一种对中国的非理性敌视。

这场豪赌,也是给立陶宛带来了沉痛的代价,曾经畅销中国的奶酪、木材等产品,一夜之间失去了庞大的市场。对华贸易额断崖式下跌,国内企业倒闭,失业率上升,那些当初为政客的豪言壮语鼓掌的民众,最终亲身品尝了苦果。

他们曾叫嚣“与俄罗斯谈判要把枪放在桌上”,呼吁欧盟用“武力语言”与中国对话,一副天不怕地不怕的硬汉模样,然而,当其驻以色列大使馆在冲突中真的遭到袭击时,那个咋咋呼呼的“硬汉”却瞬间失声,官方选择了耐人寻味的沉默。

这种极具选择性的“硬气”,把“欺软怕硬”的双重标准演绎得淋漓尽致,也让世界看清了其所谓“价值观外交”的虚伪底色。

文章信源:

中国日报---2024.12.03:《立陶宛要求我外交人员限期离境,中方表态!》