1957年,全国高校掀起了一场学生参加整风运动的“大民主”运动。

然而,上海医学院一片冷寂,无人响应,和其他学校的热闹形成鲜明对比。

在这种情况下,到了6月,校党委副书记汪珊终于坐不住了。她召开学生大会,严厉批评了本校学生干部麻木不仁、缺乏朝气。

台下,一个名叫徐洪慈的年轻人听得热血沸腾。他决定带头“大鸣大放”。

回到宿舍,徐洪慈召集14位同学,草拟了一份大字报,提了51条意见,第二天就贴了出去。

这就是上海医学院史上有名的“第一张大字报”。

徐洪慈没想到的是,这张他精心策划的大字报拉开了他悲剧人生的序幕。

未来多年,他几度入狱、颠沛流离、远走他乡,上演了一场中国版《肖申克的救赎》。

被打成“右派”

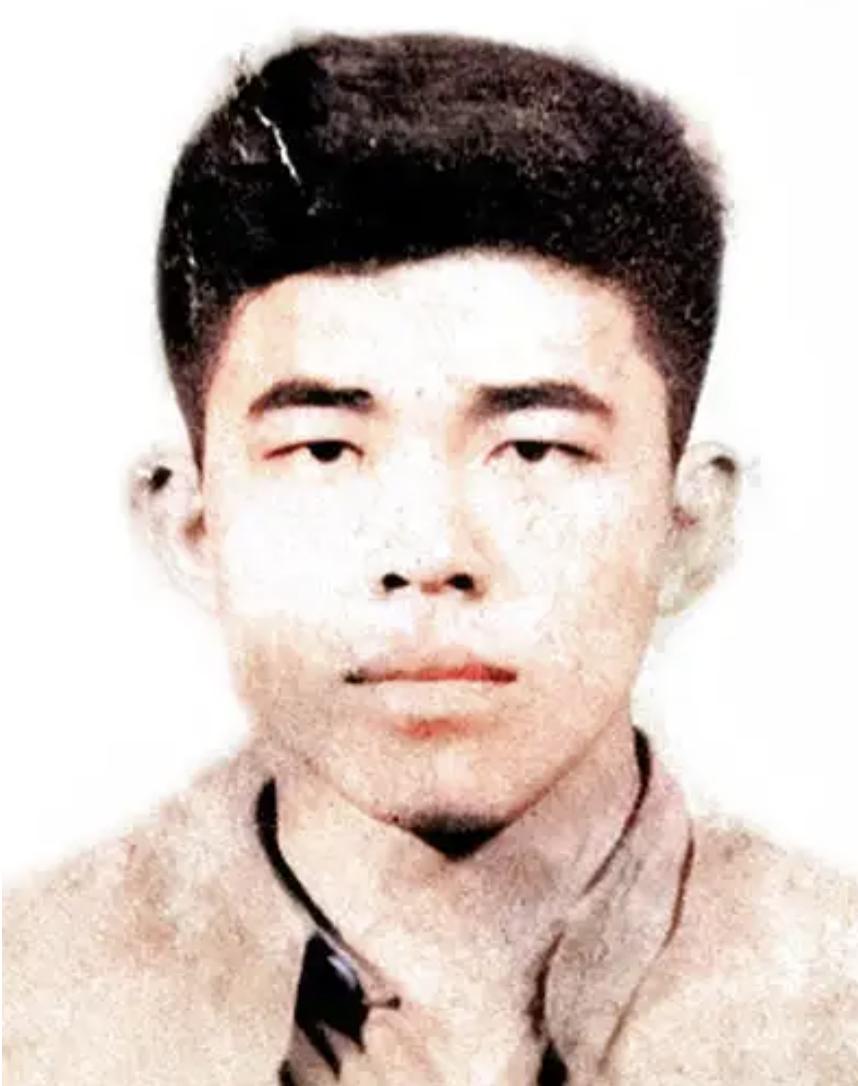

1933年,徐洪慈出身于上海一个大资本家大买办家庭。

由于家境不错,他接受过不错的教育,很早就接触到了马列主义。

1948年,15岁的徐洪慈加入中国共产党,年纪轻轻就成了华东局的干部,还受到上司黄辛白(后任国家教育部副部长)和乔石(后任全国人大委员长)的赏识和重用。

21岁那年,他以调干生的考入了上海第一医学院,成了人人艳羡的医学生。

在外人看来,这个年轻人家世好、有文化、有学历,身上笼罩着重重光环,可谓前程似锦。

当时的中国贫弱交加,像徐洪慈这样的青年才俊,无疑是所有人眼中能够建设祖国的新一代人才的杰出代表。

然而命运的发展往往超出所有人的预料。

一场意外的发生,改变了徐洪慈前半生的顺遂,让他的际遇急转直下。

1957年,《人民日报》发表社论,号召“大鸣大放”。

这一年,徐洪慈正在上海第一医学院读书。

他积极响应号召,和同学们一起开始拟意见书。经过商量,这帮学生一共提了51条意见,包括号召学习日语、德语,加强民主等等。

这51条意见贴出去后,整个上海医学院掀起了贴大字报的热潮。

徐洪慈开始满心欢喜,觉得自己也为学校发展做了贡献。

可是万万没想到,他精心草拟的意见书,到最后成了他“反社会主义”的铁证。

1957年是一个非常特殊的年份。

当年4月27日,中央正式发出《关于整风运动的指示》。

整风运动进行半个月,各方面人士在各种座谈会和报刊上,广泛地对提出许多批评意见。

5月中旬以后,各种批评意见急剧升温,情况愈趋复杂。极少数人趁机向新生的社会主义制度发动进攻,在社会上造成了很大的思想混乱,加剧了全国性的政治紧张空气和不稳定状态。

一场遍布全国的急风暴雨式的“反右”斗争由此猛烈展开。

整个运动历时一年,到1958年夏季才结束,全国共有55万多人被划为“右派分子”。

而徐洪慈,就是其中之一,他的命运,在这一年彻底改写。

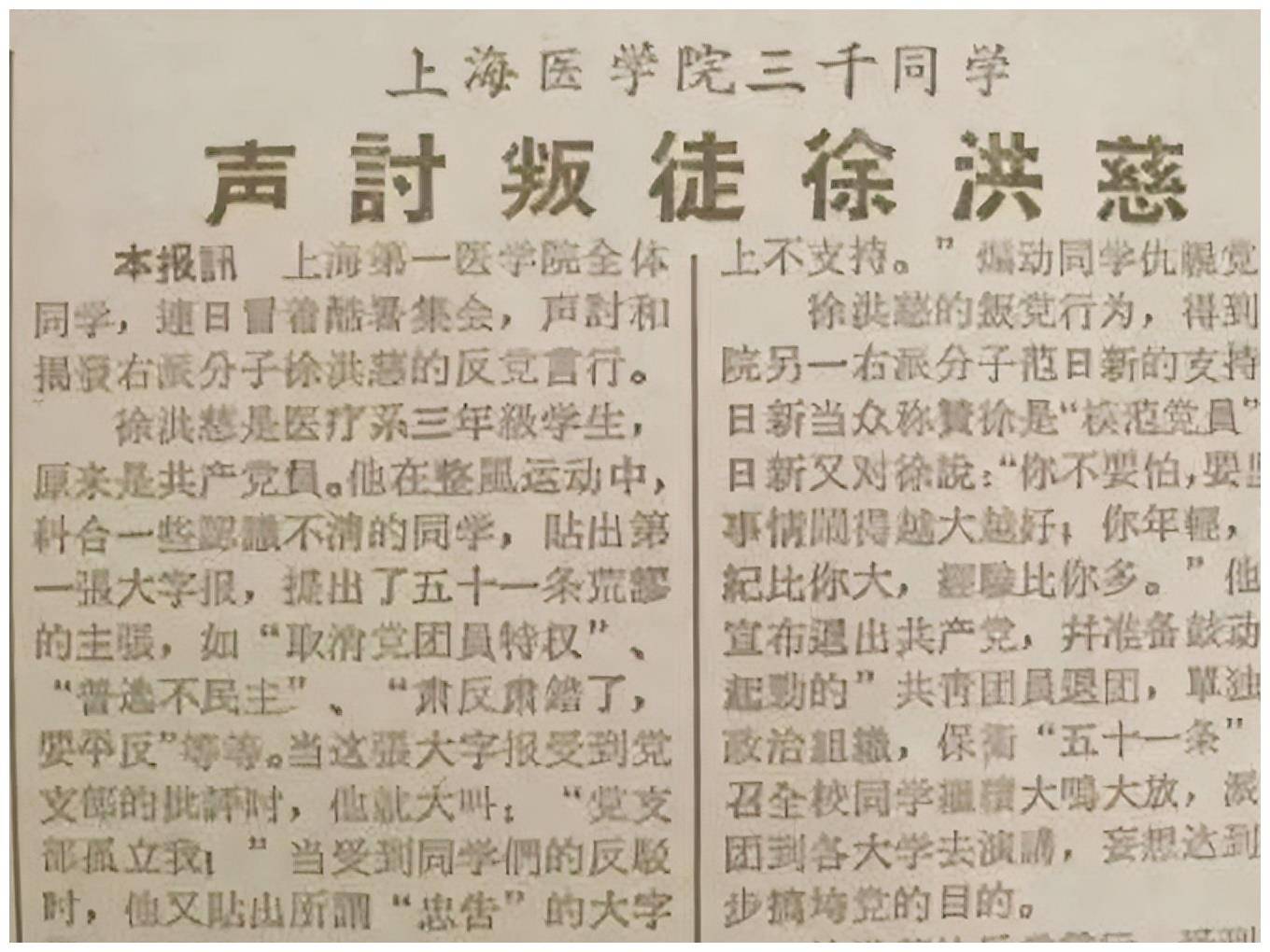

1957年7月16日,学校召开3000人师生大会,批斗徐洪慈。

他从容不迫的走上讲台,向大家讲述了自己响应学校号召提意见的经过,又阐述了自己对社会主义的理解。

但是徐洪慈打死也没想到,自己的女朋友会走上台,指着他的鼻子“大义灭亲”。

在批斗大会前,徐洪慈曾私底下和女友抱怨说:“我正确还是他们正确,三百年以后见分晓,如果我在这呆不下去我就想出国,无产阶级革命是不分国界的。”

在当时的政治环境下,说这种话和杀人放火的罪名也差不多。

因此,当女友在批斗大会上出卖徐洪慈后,他很快就被打入深渊。

“谁反对毛主席,我们就反对谁!”“徐洪慈叛国投敌罪该万死”!

随着台下几千人的怒吼,徐洪慈被打为“极右派”,判处入狱,开除党籍、学籍,并关进了安徽白茅岭监狱。

两次逃出农场

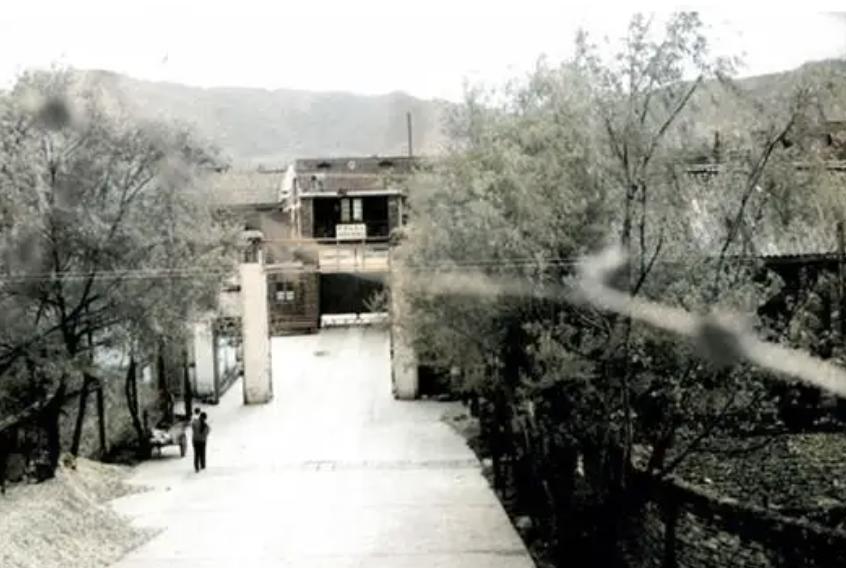

白茅岭因岭山岩石裸露,白茅丛生而得名。

上世纪五十年代,农场建设之初,白茅岭一片荒凉,自然环境恶劣,当地人形容此地“天晴一块铜,下雨一块脓”

在那里劳动改造大半年之后,徐洪慈无法忍受,起了逃跑的念头。他心里想:“我一定要回家,你们不让我回,我就自己逃回去。”

1958年12月14日,这场轰轰烈烈的大逃亡拉开了帷幕,在白茅岭农场,徐洪慈认识了一个名叫陈香斋的狱友。

此人曾在华师大学习俄语,因为发表不当言论被划为“极右”。

陈香斋和徐洪慈不甘心呆在农场,于是一拍即合,决定一起越狱。

1958年12月14日清晨,他们趁看管不严,成功逃跑。

15日傍晚,徐洪慈回到了上海。

他用杂货店的电话联系母亲,约在火车站见面。

母亲虽然舍不得儿子,当还是把家中的500元钱积蓄拿了出来给他当盘缠,还约定明晚在大光明电影院再见一面。

这是一个致命的错误。

如果徐洪慈拿了钱立刻就走,后面的事情也许都不会发生。

当晚,不敢住旅馆的徐洪慈在火车站睡觉,结果被派出所当成可疑分子带走。他越窗而逃,跑去电影院和母亲碰面,结果被便衣警察抓个正着。

倒霉的徐洪慈又被送回了白茅岭。

可是他不死心,很快就策划了第二次出逃。

这一次,他学聪明了,不敢再回家,而是直接一溜烟跑到了位于昆明的中缅边界。

当时的徐洪慈衣衫褴褛,头发好长时间没剪,还操着一口外地口音。在当地,他很快被人当可疑分子抓了起来,关进了看守所。

徐洪慈还是不肯服输。

第三次逃跑计划开始了。

他观察后发现,看守所的墙壁都是用土堆的,于是,他偷偷藏起一把小勺,趁无人的时候就用勺子在墙上挖洞。

可是这种小把戏早就被发现了。

等他好不容易挖出个洞,钻到外面的时候,一下子就被守株待兔的看守人员抓包了。

徐洪慈痛苦到了极点,他不仅没有重获自由,还给自己加了个“越狱”的罪名。

1959年,徐洪慈因越狱被判六年。

这一次,他不敢再轻举妄动了,老老实实服了六年刑期。

可是到了1965年,等他满心欢喜期盼出狱之时,现实又一次给他当头一棒。

监狱领导表示,由徐洪慈恶劣态度,不允许释放,继续呆在监狱劳动改造。

徐洪慈悲愤难当。

他从囚犯变成了“留场人员”,还是没办法回家。

在当时,留场人员比犯人的生活好一点,有一定自由和少量工资,还有独立居室可以睡觉。

但是徐洪慈不知道,更可怕的风暴即将来袭。

永不停下的脚步

一年后,文革爆发。

云南作为边远地区,渐渐地受到波及,像徐洪慈这样的“极右派”,待遇越来越差。他的人生在枯耗中陷入黑洞。

新的管教木世勤对徐洪慈态度极为恶劣的。

有一次,木世勤在深更半夜用喇叭教训犯人,吵得人无法睡觉。

年轻气盛的徐洪慈冲到楼下,和木世勤理论:“我们明天还要工作呢!”

这激怒了木世勤,也为徐洪慈招来了报复,不久,徐洪慈被列入“首批运动对象”名单。他这样的“右派”分子加越狱犯,自然成了重点批斗对象。

从前的旧账被一笔笔翻出来。徐洪慈被五花大绑游街示众,在万人大会上被批斗砸打,直到重新重判20年。

徐洪慈彻底绝望了。

之前的六年消耗了他人生最精华的青春时代;接下里的二十年,要让他的下半辈子也在牢狱中度过。

这一次,徐洪慈被送进了专门关押重刑犯的丽江五零七农机厂。

讽刺的是,在这里,他居然成为了“香饽饽”。

由于徐洪慈学过医、懂文化,帮着监狱里的犯人解决了不少生活难题,很快就成了犯人中的“智多星”。

大家都对这个足智多谋的年轻人佩服的五体投地。

慢慢的,徐洪慈在监狱里积累起了一定的威望。但是不幸的是,他同时也成为了监狱长李光荣的眼中钉、肉中刺。

李光荣听说过徐洪慈多次越狱的历史,对这个“刺头”成见很深,也极其刻薄。

在李光荣看来,徐洪慈却是个麻烦,所以一直用警惕的目光注视着他。

徐洪慈感受到了这种异样的目光,但是并没有过分放在心上。

直到一个犯人偷偷找到徐洪慈,告诉他一个骇人的消息:监狱方面正在往上递交报告,控告他组织暴动越狱。

这份报告一旦被采信,徐洪慈必死无疑。

他敏锐地意识到,不能坐以待毙,无论如何要逃走。

“我一定要活下去!”徐洪慈想。

在求生信念的驱使下,第四次逃跑工作开始了。

徐洪慈利用干肥皂和印泥,给自己伪造了几张介绍信。

可是监狱不比看守所,不仅高墙环绕,而且守卫森严,要逃走谈何容易。

徐洪慈等了很久,也没有等到一个合适的机会。

也许是他的执着感动了上天,一次意外的停电给了他最后的生机。

1972年8月7日的早上,监狱宣布“断电”。这样一来,电网就发挥不了作用了。

徐洪慈感到机会来了,激动不已。

监狱里每天两次点名,分别是早上6点和晚上9点。

徐洪慈的时间不多,只有在两次点名间出逃,才有一线生机。

当晚点完名后,徐洪慈用衣服卷成人形塞在被子里,假装在寝室里睡觉。

夜深人静时,他偷偷溜到之前看好的墙角,用早就准备好的梯子开始翻墙。

过墙的时候又发生了一个意外——梯子高度不够,墙高三米五,梯子才两米。

徐洪慈惊得一身冷汗。

可是冥冥之中,似乎有神明在帮助他。他在墙角发现了两根扁担,利用扁担顺利翻过了墙。

这是徐洪慈最后的逃生时机。他片刻不敢停留,撒开腿就往前跑,不知饥饿,不知疲惫,犹如一只受伤的野兽,正在逃避猎人的重重追捕。

徐洪慈在心里暗暗发誓,只许成功,不许失败,如果失败了,就喝药水自杀。

他抱着破釜沉舟的信念,一夜跑了三十公里。

流亡蒙古十年

徐洪慈逃走后,丽江的监狱已经乱成一锅粥,民兵开始了地毯式搜索。

一场野外生存考验开始了。

没水就喝河水,没吃的就吃虫子,遇到排查的民兵,就掏出伪造的介绍信说自己是回家探亲的。

14天后,徐洪慈徒步走了出云南。

到达四川后,他用仅剩的一点钱买了火车票,又一次回到家乡上海。

徐洪慈没打算留在家里,他只是想见母亲最后一面。

他本以为,母亲会责怪自己。

可还没想到,母亲对他的逃狱十分肯定,还拿出这家里最后的一百块钱,让他继续逃亡……

徐洪慈带着家里最后的积蓄,一路北上。

1972年9月,他来到了中蒙边境的二连浩特。

当跨入蒙古境内的那一刻,徐洪慈在地上蹲了几分钟,

他在为自己死里逃生而庆幸,也在和多灾多难的祖国做最后的告别。

离开了中国,蒙古会是徐洪慈的福地吗?

徐洪慈心里也没有把握。

好在,当时蒙古是苏联的仆从国,俄语被广泛使用。

徐洪慈在读书时学过俄文,所以和蒙古人沟通地很顺利。

一开始,由于徐洪慈读过书,又是因为“政治原因”才偷渡的,蒙古对他深表同情,可又担心他是间谍。

情急之下,徐洪慈想了个招。

他和蒙古人说:“你们去看1957年8月2日的《人民日报》,上面有批判我的文章。”

就这样,那篇曾将徐洪慈打入地狱的文章,居然在15年后成了扭转他命运的推手。

徐洪慈一开始想去苏联,因为他当年上大学时,认识一些来自苏联的俄语老师。

但是蒙古法官不同意:“我们蒙古是主权国家,不是你进出苏联的通道。”

徐洪慈没法,只好答应留在蒙古,他因为非法越境,被判处到大森林服刑一年。

一年刑满之后,徐洪慈眼睛不好,去医院看病。

在医院,他奇迹般的邂逅了爱情。

女孩名叫奥永,是医院的护士,比徐洪慈小了整整20岁。

这段跨越国籍、年龄的感情,最终还是开花结果了。

徐洪慈终于在异国有了自己的家,婚后还生了两个孩子。

结婚后,徐洪慈追随奥永到她的老家后杭盖省生活。

可是,他的一切特长在这里都不被认可,只能靠干体力活养家糊口。搬木头、石头,这些沉重的工作他一干就是8年。

同时,他也用掌握的医术替当地人治病,当地人亲切地称他为"徐医生"。

由于觉得愧对妻子,家里的活也由徐洪慈一手包揽。他们结婚多年,从没有让奥永下过一次厨房, 这些让奥永成为了蒙古妇女们羡慕的对象。

就这样,徐洪慈在蒙古默默生活了许久。他不敢联系家人,因为一旦被引渡,他就将失去好不容易得来的自由

在多年以后,徐洪慈还对这种复杂的心境记忆犹新:“其实一直想回到祖国。但又不敢多想,我这样的人,不枪毙、不引渡我算好的了。”

但他的身边一直带着一个半导体收音机,只要有空,就用来收听祖国的消息。

“我的特长无法发挥,理想和抱负破灭,但我还想回到生我养我的地方。”徐洪慈回忆说。

1976年,文革结束了。

徐洪慈通过收音机,慢慢了解到了祖国的变化,他隐隐约约感觉到,重见天日的日子可能要来了。

落叶归根

1981年冬天,徐洪慈收到了母亲的来信。

在信中,他终于看到了盼望多年的曙光:上海第一医学院为他的右派问题平反。

徐洪慈本可以回国,但是他曾经服过刑的云南不同意为他平反。

徐洪慈在云南越狱的事情,一度是当地监狱系统心中的一根刺。

云南方面表示:他错划右派不是我们的事情,是上海方面的事情,在我们这里,他犯下了不容原谅的错误,就是越狱。

徐洪慈没办法,只能给中央一封封写信,他说:“如果我不越狱、不自救,那么今天的平反书恐怕只能对着徐洪慈的墓碑朗读。”

1982年6月,流落异国十余载的徐洪慈终于得到了平反。

他踏上了回国的征途,在上海的弄堂里见到了阔别多年的母亲。

母子二人相拥而泣,泪流满面。

入狱时,他还是翩翩年少,青春潇洒;归来时,他已经梁斌发白,年近50。

亡命3万里,流放20余年,他几乎用了一生的代价,才回到原来的起点!

徐洪慈休息了一阵,回到了曾经的学校。

有几个同学见到他后,简直不敢相信自己的眼睛:“你居然还没死?”

医学院为徐洪慈开了个欢迎会。

在会上,徐洪慈泣不成声,他也见到了曾经出卖自己的女友,两人相顾无言。

过了很久,女友说了两句话。

第一句,是“当时那个处境不能怪我,我也是走投无路。”

第二句话,是“我们现在都要感谢邓小平,我们永远不要忘记邓小平的恩德。”

风波过后,徐洪慈带着妻儿定居在上海。

他在上海石化总厂教育中心当了一名讲师,平静地生活着。

2005年,上海知名记者胡展奋深入采访徐洪慈,出版了一部口述实录《永不服罪》(后改名为《冲出劳改营》)。

这段跌宕起伏的历史,由此被世人所知。

2008年4月14日,徐洪慈的单位给他颁发了老干部离休证书。

三天后,徐洪慈因病去世。他说:“在原先的专业上,我一无所成。但是对那种恶劣环境的反抗,人格上的成功,我这一生做到了。这一点,我对得起自己。

这不是一个逃狱犯的故事,这是一个失去自由的含冤者永不放弃的传奇。