1855年的冬宫,烛光在寒风中摇曳,沙皇尼古拉一世独自坐在书房,面容憔悴,眼神中难掩疲惫与绝望。

这位曾以铁腕统治俄罗斯的帝王,梦想将帝国的荣光扩展到巴尔干、黑海,甚至整个欧洲大陆,但一场战争如风暴般席卷了他的雄心,摧毁了俄罗斯半个世纪的积蓄,带走了数十万人的生命,割裂了大片领土,更让沙皇俄国蒙受了前所未有的耻辱。

这场战争就是克里米亚战争(1853-1856),被后人称为“俄国历史上最沉重的败仗”。

这场战争为何如此惨烈?沙皇为何走上绝路?失败的代价又如何改变了俄罗斯的命运?让我们穿越历史的迷雾,探寻这场战争背后的真相与教训。

一、导火索:沙皇的雄心与宗教纷争

19世纪中叶,俄罗斯帝国在罗曼诺夫王朝的统治下看似强盛,疆域横跨欧亚,国力如日中天。沙皇尼古拉一世怀揣宏伟蓝图,决心将俄罗斯打造为欧洲的霸主。

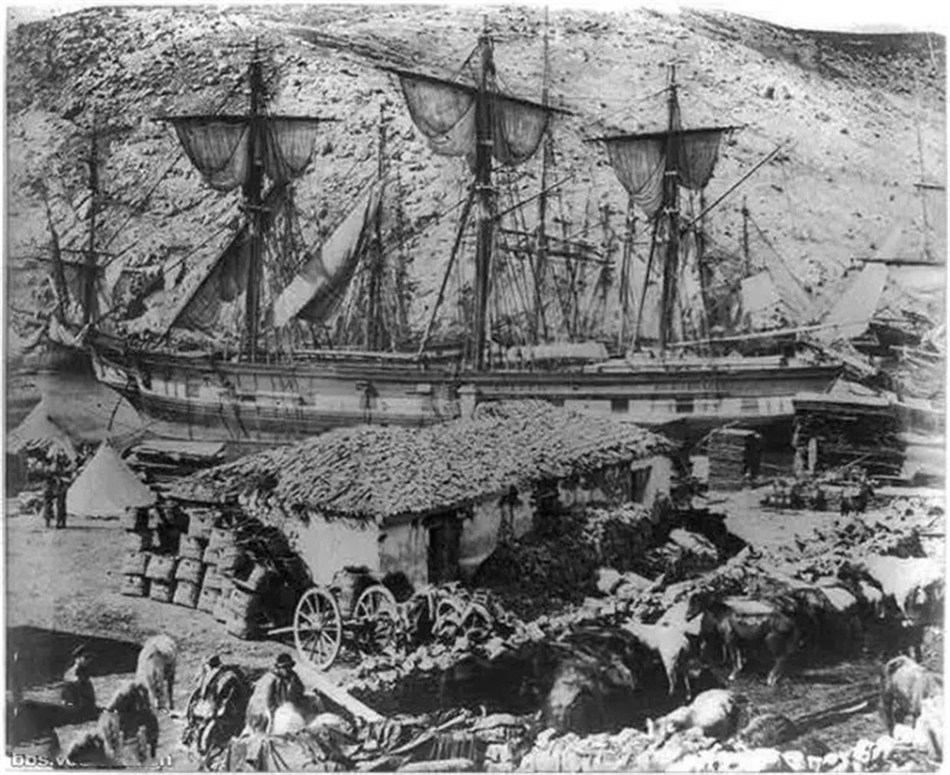

与此同时,奥斯曼帝国的衰弱为列强瓜分“东方遗产”提供了机遇。黑海地区因其战略位置成为俄国的首要目标。

这片水域不仅是欧亚大陆的交汇处,还通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡连接地中海,掌控着通往世界的咽喉。

尼古拉一世以保护东正教徒为旗号,试图将奥斯曼帝国的巴尔干地区和耶路撒冷“圣地”纳入俄国的势力范围。历史学家在《克里米亚战争:被遗忘的帝国博弈》中写道:

“尼古拉一世坚信自己肩负神圣使命,要将东正教徒从奥斯曼的统治下解放出来。”

这种信念不仅源于宗教热忱,更夹杂着地缘扩张的野心,1853年初,他派遣缅希科夫亲王前往君士坦丁堡,向奥斯曼苏丹提出三项要求:俄国必须获得耶路撒冷圣地教堂的保护权、承认沙皇对奥斯曼帝国内东正教徒的特殊保护权、要求奥斯曼军队撤出黑山。

这些要求无疑触碰了奥斯曼帝国的核心利益,苏丹阿卜杜勒·迈吉德一世果断拒绝,谈判破裂。尼古拉一世以此为借口,于1853年7月宣布与奥斯曼帝国断交,出兵占领奥斯曼属地摩尔达维亚和瓦拉几亚。这两个公国不仅是奥斯曼的缓冲区,也是俄军进军巴尔干的桥头堡。

同年11月,俄国海军在锡诺普海战中大获全胜,摧毁奥斯曼舰队,击沉7艘护卫舰和2艘轻巡洋舰,造成约3000名奥斯曼士兵伤亡。这场胜利让尼古拉一世信心倍增,他公开宣称:

“我发动战争不为私利,只为捍卫信仰。”

但他未曾料到,这场胜利不仅未能震慑对手,反而点燃了席卷欧洲的战火,引来了更强大的敌人。

二、战局升级:英法联军介入,克里米亚成主战场

锡诺普海战的惨败震动了英法两国,英国视奥斯曼帝国为维护地中海利益的屏障,担心俄国控制黑海后威胁其在印度和中东的殖民地。法国皇帝拿破仑三世则希望通过战争提升法兰西第二帝国的国际声望,同时争夺天主教在耶路撒冷“圣地”的主导权。

1854年3月,英法两国正式向俄国宣战,撒丁王国随后加入,克里米亚战争从俄土之间的局部冲突升级为欧洲列强的全面博弈。

战争初期,俄军在多瑙河流域占据优势,凭借人数优势和地形优势压制奥斯曼军队,但英法联军的介入彻底改变了战局。

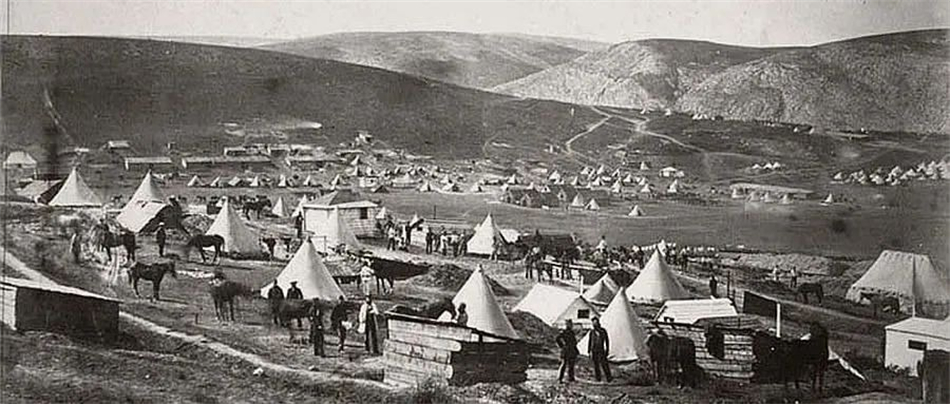

1854年6月,英法舰队运送6万精锐部队登陆瓦尔纳,迫使俄军从摩尔达维亚和瓦拉几亚撤退,退守克里米亚半岛。

克里米亚半岛因其扼守黑海咽喉的战略位置,成为战争的焦点。

塞瓦斯托波尔要塞作为俄国黑海舰队的母港,更是俄军防御的核心。英法联军迅速将目标锁定于此,战争的主战场随之转移到克里米亚半岛。历史学家奥兰多·费吉斯在《克里米亚战争》中指出:

“这场战争是历史上首次受到舆论广泛关注的战争。”

战地记者的报道将前线的残酷实况传回英法国内,公众的强烈反响推动了政府加大战争投入。英法联军依托工业革命的成果,装备了蒸汽动力战舰和线膛枪,技术优势显著。

相比之下,俄军仍依赖落后的滑膛枪和风帆战舰,士兵多为未经充分训练的农奴,士气低落,装备老旧。

战争的残酷性在克里米亚的拉锯战中逐渐显现,双方在寒冷的半岛上展开了血腥的较量,伤亡数字不断攀升。

三、塞瓦斯托波尔之殇:俄军的绝望坚守

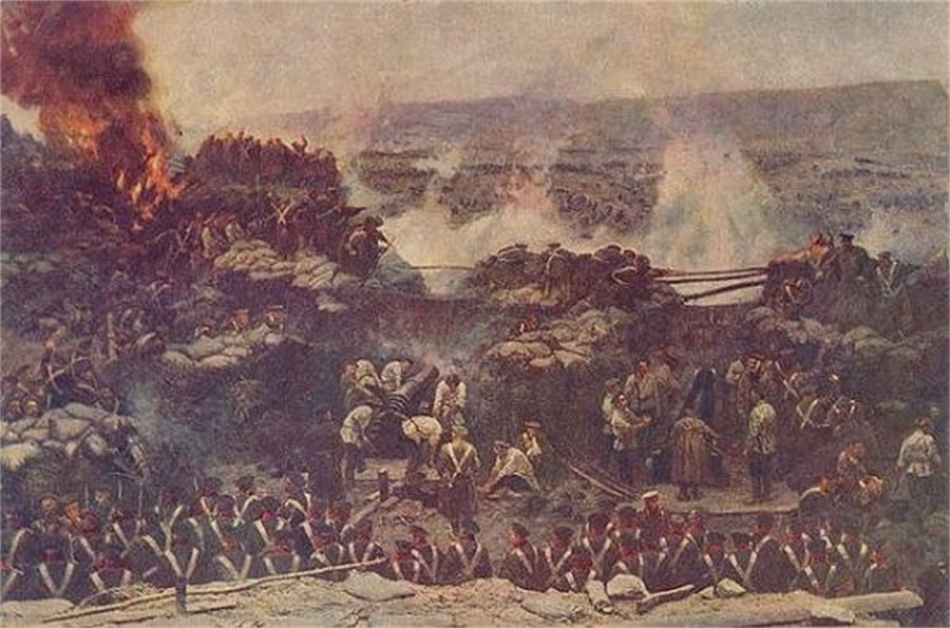

塞瓦斯托波尔攻防战是克里米亚战争的高潮,也是俄国耻辱的象征。1854年10月,英法联军对塞瓦斯托波尔发起围攻,动用700门大炮日夜轰击俄军工事。

俄军在要塞内顽强抵抗,士兵们在炮火中挖掘战壕,修筑防御工事,甚至以血肉之躯抵挡敌人的进攻。俄军将领托尔斯泰在日记中记录:

“士兵们在炮火中展现了惊人的勇气,但他们的牺牲往往换不来胜利。”

尽管俄军士气高昂,但劣势日益明显,英法联军的蒸汽战舰机动灵活,轻松压制俄军舰队;线膛枪的远距离精准射击让俄军伤亡惨重。

医疗条件的落后进一步加剧了俄军的困境,伤员因感染和疾病大量死亡。

据统计,俄军因疾病死亡的人数远超直接战死者,一位俄军军医在回忆录中写道:

“我们没有足够的药品和绷带,伤员在寒冷的战壕中痛苦呻吟,许多人就这样在绝望中死去。”

后勤补给的崩溃成为俄军的致命伤,英法联军通过黑海源源不断地运送物资,而俄军因交通线被切断,面临弹药、粮食和药品的严重短缺,士兵们在饥寒交迫中苦撑,士气逐渐瓦解。

1855年初,奥匈帝国的外交背叛进一步孤立了俄国,奥匈威胁加入英法联军,迫使俄军撤出摩尔达维亚和瓦拉几亚,俄国在欧洲的盟友几乎荡然无存。

尼古拉一世在冬宫收到一连串败报,愤怒与绝望交织,历史记载,他在生命的最后几个月变得沉默寡言,常常独自凝视地图,试图寻找一线生机,但军事上的节节败退和盟友的背叛彻底击垮了他的精神。

1855年2月18日,尼古拉一世在冬宫选择了结束生命,服毒自尽,留下遗言:

“我将离去,向所有人告别。”

他的死不仅震惊了俄罗斯,也让俄军的士气跌至谷底,塞瓦斯托波尔的陷落已成定局。

1855年9月,英法联军攻破要塞,俄军彻底失去克里米亚的控制权。

四、屈辱的结局:巴黎和约与俄国的沉沦

尼古拉一世死后,继位的亚历山大二世面对满目疮痍的帝国,别无选择,只能求和。

1856年3月30日,俄国与英、法、奥斯曼等国在巴黎签订《巴黎和约》,克里米亚战争以俄国的惨败告终。

和约条款对俄国极为苛刻,俄国被迫放弃摩尔达维亚、瓦拉几亚、南比萨拉比亚和卡尔斯等地区,割让了大片领土。更屈辱的是,黑海被规定为中立区,俄国不得拥有大型军舰和海军设施,黑海舰队几乎全军覆没。

俄国在巴尔干和东正教世界的影响力大幅削弱,沙皇的威信跌至历史低点。据统计,战争造成俄国约53.6万人伤亡,耗费8亿卢布,国力严重受损。《克里米亚战争:被遗忘的帝国博弈》中评价道:

“这场战争暴露了农奴制俄国的深层弊端。”

落后的农奴制军队无法适应现代战争,装备老旧、训练不足、后勤崩溃,这些问题在战争中暴露无遗。战败的耻辱迫使亚历山大二世在1861年推行农奴制改革,废除农奴制度,为俄国资本主义发展铺平道路。

然而改革也引发了新的社会矛盾,地主与农民的冲突加剧,俄国的现代化之路充满坎坷。

克里米亚战争的失败让俄国的扩张步伐被迫停滞,欧洲霸主的梦想彻底破灭。曾经不可一世的沙皇俄国,在列强面前暴露了脆弱的一面,国际地位一落千丈。

五、写在最后

克里米亚战争是俄国历史上的分水岭,它以50多万生命的代价和前所未有的屈辱,敲响了沙皇俄国衰落的丧钟。尼古拉一世的野心点燃了战火,却也葬送了自己的生命和帝国的荣光。

这场战争不仅暴露了农奴制的腐朽,也为俄国的现代化改革埋下了伏笔。正如列宁所言,克里米亚战争揭示了俄国的“落后与无能”,但也成为俄国走向现代化的契机。

从更广阔的视角看,克里米亚战争是19世纪列强博弈的缩影。宗教冲突、地缘争夺、帝国野心交织在一起,酿成了这场惨烈的悲剧。

战争的硝烟虽已散去,但其留下的教训依然深刻,在当今世界,和平与合作仍是解决争端的最佳途径。

历史一再证明,任何试图以武力称霸的尝试,都将付出沉重的代价。

克里米亚战争的回响提醒我们,唯有顺应时代、推动改革、加强团结,国家才能在历史的洪流中屹立不倒,这场战争的惨痛教训,值得每一个国家深思与铭记。

1、奥兰多·费吉斯 (2011) 《克里米亚战争:被遗忘的帝国博弈》 南京: 南京大学出版社。(本书详细记载了克里米亚战争的起因、进程及对俄国社会的影响。)

2、恩格斯 (1892) 《马恩全集》第22卷 北京: 人民出版社。(本书详细记载了克里米亚战争对俄国历史转折的影响。)

3、张明扬 (2022) 《那一年,一个战败的沙皇死于绝望》 腾讯新闻。(本文详细描述了尼古拉一世在克里米亚战争中的心路历程及自杀的背景。)

观点声明:本文内容基于公开信息撰写,并融入作者的理解与评论,仅为个人观点,不构成官方意见。解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。