“七月七日长生殿,夜半无人私语时。”

清初,著名剧作家洪昇创作的《长生殿》与孔尚任创作的《桃花扇》是当时最具影响力的作品,洪昇与孔尚任也因此享有“南洪北孔”的美誉。继《桃花落尽孔尚任》之后,团结出版社又推出了作家、学者、鲁迅文学奖评委古风的新作《长生殿绝响洪昇》。

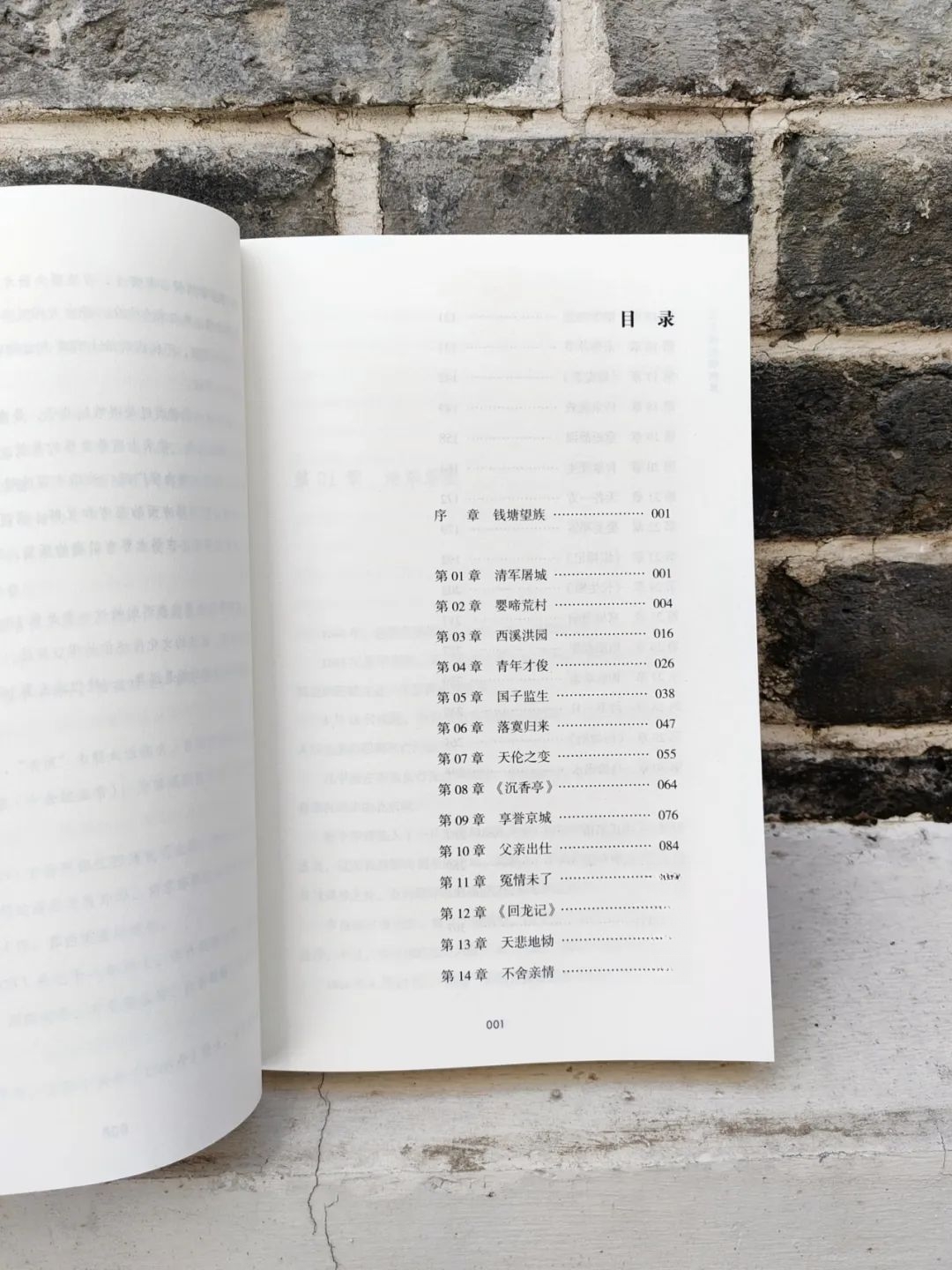

该书是一部关于清代戏剧大师洪昇的文学传记作品,作者用讲故事的形式深度还原了洪昇跌宕起伏的一生。洪昇生于钱塘望族,自幼接受正统儒家教育,却科举不顺,白衣终身。他历经十年,三易其稿完成戏曲巨作《长生殿》,然终因其获罪,断送功名到白头。作者以扎实的史料和细腻笔触,描绘了洪昇坎坷的人生经历,展现其创作的心路历程,深入挖掘其作品背后的文化内涵与时代价值。同时从历史宏观视角,揭示了古代传统知识分子在封建社会与时代洪流中的挣扎与坚守。

让我们通过阅读,回望《长生殿》的创作历程,从中探寻洪昇的创作要义。

《长生殿》(节选)

康熙二十七年(1688年),43周岁的洪昇将传奇《舞霓裳》修改完成,将传奇名称改为《长生殿》,完成了一生中最重要的创作。与徐麟一起“审音协律”,连曲带词都写成。

这是他从1673年28岁创作《沉香亭》15年后,第三次重写唐明皇和杨贵妃的故事。每一次创作都是一次重生,唐明皇和杨贵妃的故事已经在他心里装了不止15年,可能还要继续存续下去。

第一个版本《沉香亭》完成后,他也曾经得意过。但是经过六年的演出和不断的打磨,他发现《沉香亭》的故事过多地写了自己的经历。自怜自艾,借李白之身展洪昇之命。视角单一,过于个人化、情绪化。虽然在舞台上热闹了六年,但他还是于1679年,在自己34岁时,经过深思熟虑后,将原作推翻,干脆将《沉香亭》的主要人物李白去掉,重新创作了《舞霓裳》。把故事的核心由李白转到了帝、妃身上,把国家命运与时代风云融入作品中,创作了大气磅礴,有深度又情意绵绵的《舞霓裳》。一部《舞霓裳》曾惊艳整个京城,北京活跃的戏班争相排演,观众趋之若鹜,一时间独领风骚。

而今,又是九年过去了,当他终于完成了第三个版本《长生殿》的时候已经从35岁青壮年迈入43岁的成熟期。对于男女之情和生命有了更为深刻的理解,可以说《长生殿》是三个关于帝妃故事的版本中他最为满意的一部。

1688年的创作是在《舞霓裳》的基础之上的又一次重构。他将人间与天堂都写进了作品,让天上人间共生,地上没有完成的情缘,到天上去接续,人间不能完成的永生,到仙界去实现。

如何阅读理解《长生殿》,在清末民初学者蒋瑞藻(1891—1929)的《小说考证》一书中说《长生殿》:“乃本白居易《长恨歌》,故读《长生殿》者,必读《长恨歌》。《长恨歌》有陈鸿所作《长恨歌传》,读《长恨歌》者,亦需读《长恨歌传》也。一歌一传,《长生殿》卷首载之。”

洪昇自己也在《长生殿自序》中自述:“余览白乐天《长恨歌》及元人《秋雨梧桐》剧,辄作数日恶。南曲《惊鸿》一记,未免涉秽。”又说:“予撰此剧,止按白居易《长恨歌》、陈鸿《长恨歌传》为之。而中间点染处,多采《天宝遗事》、《杨妃全传》。”(《长生殿例言》)因此而创作的《长生殿》。

也就是说,想要更好地理解和阅读《长生殿》应当先读一下陈鸿的《长恨歌传》和白居易的《长恨歌》,这似乎是理解《长生殿》的基础。实际上,如果对这两部作品有所了解,也的确对进入《长生殿》世界有很大的帮助。

唐代以后的有关李隆基和杨贵妃故事的作品中,大多受到陈鸿和白居易作品的影响。如元代白朴的杂剧《唐明皇秋夜梧桐雨》、明代吴世美的传奇《惊鸿记》等。虽重点不同,对人物的情感倾向存在着差异,但作品的构思都受到了《长恨歌》的启发。

洪昇创作的《长生殿》则在认识高度上略有不同,他在根本上否定帝妃爱情造成国家混乱,导致大唐盛世衰落的同时,又在情感上对帝妃之间的爱情、专情、痴情给予了充分肯定。理性与感性,天上与人间既有着明显的区别,又不可能完全隔离。从共计50出的传奇中,写人间的前25出和写天上的后25出的比例分配来看,洪昇对两个世界都是对等看待的。肯定与否定相伴,肯定情爱部分,否定因情爱而带来的灾祸。而他的重点是在“情”字上。这正如他在评价《牡丹亭》时所说的经典话语“肯綮在死生之际”。洪昇的《长生殿》也恰恰是写“死生之际”两个恋人的故事——在人间他们是不平等的帝、妃关系,而在天堂他们却是你中有我、我中有你的情人关系。

无论是从传统的家庭人伦观念看,还是从现代人际关系看,唐明皇李隆基和杨贵妃杨玉环的故事都是不可被世俗社会所接受的。人具有社会性,必须遵守基本的社会关系准则。人也具有动物的本能,但动物世界也是有本能的行为规范的。比如,绝大多数动物是拒绝近亲繁殖的,虎毒不食子,兄妹不通婚,是通用的人类共识。但李隆基与杨玉环的故事,或称“事件”却是极端的,无法接受的。过度地宣扬李、杨故事是给世人树立什么样的榜样?无论哪一个时代,也无论中外,恐怕这都不是一个值得告诉世人的“佳话”。

但是,洪昇竟然写了这样一个题材,竟然获得了从宫廷到民间的一致好评,他究竟写了什么?

《长生殿》是写叛逆的。李隆基与杨玉环的关系,既突破了传统的伦理道德观,也超越了现代人际关系的合理范畴。但从反面看,这又是一种叛逆,挑战正常社会的道德与伦理共识,反向为人,逆天行事,不顾血脉亲情,跨越人类底线,能走到这一步的人,除了皇帝,就只能是那种扭曲变态者。

从这个题材看,《长生殿》本质上就是一个叛逆的故事,一部违反自然,逆道德而行,反人伦而为的传奇。

更重要的是,洪昇将这个难题化解了。把人们的关注焦点,从道德主题转移到情感核心。他的高明之处在于,不纠缠在这些伦理道德的评判之中,躲开一个被大多数人不齿的乱伦事实,而是假定李隆基与杨贵妃的关系是“正常”的男女相爱关系。在这个大前提下展开对“情”的描述。

这样,作品便躲开了道德追问与人伦关系的质疑,把注意力转移到了男女间的互爱与专情上。

从这一点上来说,洪昇的《长生殿》在题材上作出了重大突破。一改从前的“秽事”纠缠,而专心于人物的情感世界。把李隆基与杨玉环的“前史”模糊、去除,重新建立起了一对男女从“定情”到死后“重圆”的跌宕起伏的情爱炼狱史。

所以,洪昇一再强调自己的作品是写情的,他试图以情代理,用情感的方式替代那些理性的思考与追问。在回避了道德伦理的敏感问题之后,洪昇写的是爱情、深情、痴情。从取白居易《长恨歌》“七月七日长生殿,夜半无人私语时”一句将传奇定名为《长生殿》可以看出,洪昇的用意的确是在于“情”,在于至情至爱。从李隆基赠钗盒的《定情》一出,到两人的长生殿《密誓》,再到马嵬坡生死离别,天上相会,乃至于雷海青、李龟年感伤,等等,都是一个“情”字,作品正是围绕着情来写的。李隆基与杨玉环是“生死情缘”,郭子仪、雷海青、李龟年的情是“君臣子孝”之情。

因此,理解《长生殿》的关键,“情”是之一。一部《长生殿》就是一部帝妃爱情史,无论是人间还是天堂,无论是生还是死,其至情感天动地。恰如徐灵昭所言,洪昇“或用虚笔,或用反笔,或用侧笔、闲笔,错落出之,以写两人生死深情,各极其致”。(文瑞楼刊本《长生殿序》)

《长生殿》还是写生死要义、生命本质的。

作品最令人称道的是对“死生之际”、天人之间的精神维度的描写。恰恰是这种描述使得《长生殿》具有了与世界戏剧对话的质地,也使得这部非凡的精美之作得以传颂不衰。

传奇中多次提到仙境和仙界,作为李隆基和杨玉环在世时美好爱情的延续。杨玉环死后,李隆基在长生殿与其精神相会,在仙界重逢。把天界与人间穿插着写,暗示着一种生与死的关联性。他们的爱情跨越了现实与虚幻,连接着现实与仙境两界,在现实结束的情感,在仙界得到了延续与永生。

“长生殿”既是一个空间实指,也是一个虚幻想象。现实的“长生”是不可能的,但想象的世界却可以达到。在那个世界里,不仅生命可以得到延续,爱情也可以得到永存。这是《长生殿》中李隆基和杨玉环在仙界重逢的要义。

拓展阅读

《长生殿绝响洪昇》

内容简介

《长生殿绝响洪昇》是一部关于清代戏剧大师洪昇的文学传记作品,作者用讲故事的形式深度还原了洪昇跌宕起伏的一生。书中详述洪昇生于钱塘望族,自幼接受正统儒家教育,却科举不顺,白衣终身。他历经十年,三易其稿完成戏曲巨作《长生殿》,然终因其获罪,断送功名到白头。作者以扎实的史料和细腻笔触,描绘了洪昇坎坷的人生经历,展现其创作的心路历程,深入挖掘其作品背后的文化内涵与时代价值。同时从历史宏观视角,揭示了古代传统知识分子在封建社会与时代洪流中的挣扎与坚守。

作者简介

古风,本名张志强,笔名古风、江南。作家,学者。中国作家协会会员,鲁迅文学奖评委。原解放军艺术学院文学创作教研室主任。北京市海淀区作家协会副主席。创作有《艺考》《生机》《代职》《沉郁的城》《桃花落尽孔尚任》等长篇叙事文学作品。出版有《文学叙事学》《长篇小说结构模式研究》《创意写作课》等学术专著。曾获中国文联文艺评论奖、解放军文艺新作品奖、中国作家剑门关文学奖、中国创意写作奖等奖项。