地铁上,一位法国人香水喷得像洒农药,中国人站在旁边,连汗都没擦,身上却没一点味儿。不是他用什么高科技,而是体内有“天赋技能”——基因压根就没让他臭起来。

外国人不懂,以为体味是讲卫生讲出来的。其实是写在DNA里的优势,是几万年进化出来的生存智慧。眼小?汗多?不腋臭?这些不是缺点,是祖先送的适应型“外挂”。

今天这篇文章,我们就来揭开这些被误解的身体特征,看清中国人身上那些让外国人羡慕得不得了的隐藏技能。

别羡慕,清爽是写在基因里的

东京地铁的夏天闷热难当。一群来自欧洲的游客站在中国人旁边,用香水硬顶体味。越遮越冲。中国人站在旁边,大汗淋漓,却清爽干净。这不是魔法,是基因写下来的体味优势。

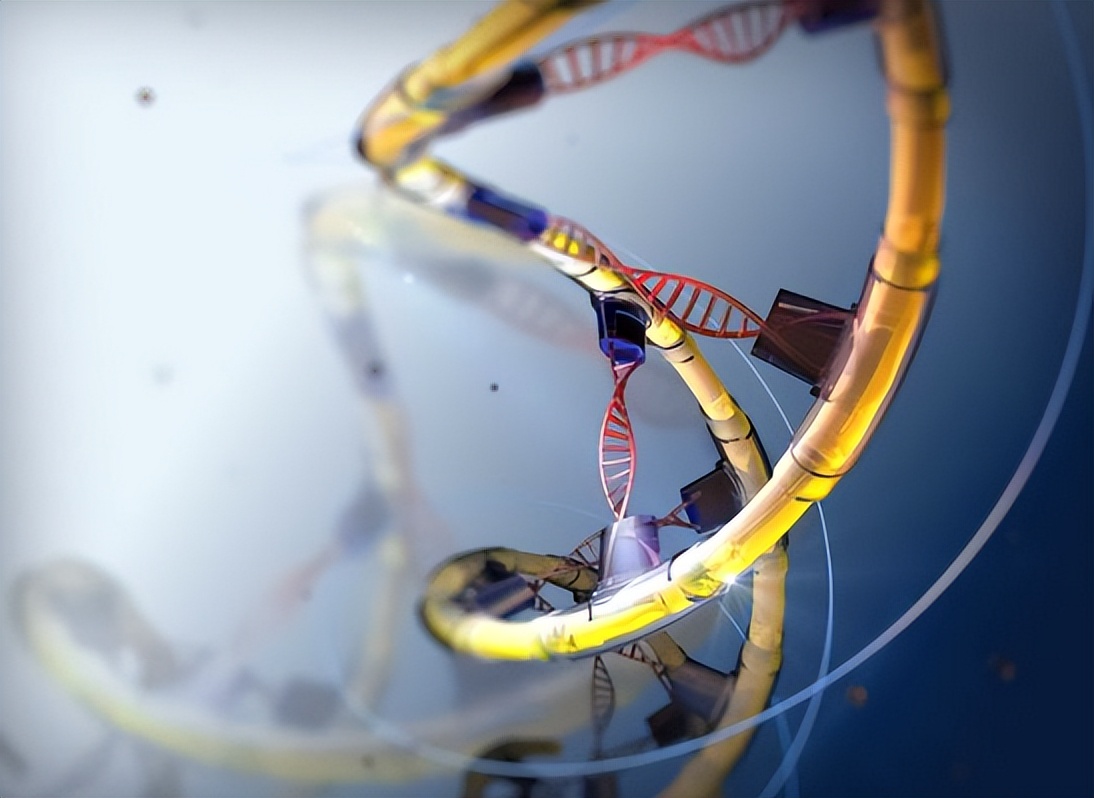

ABCC11基因突变让中国人几乎不产生体臭。2009年,《自然遗传学》刊登的一项研究,首次锁定了这项突变——一个叫rs17822931的单点突变。

当这个位点从G突变为A时,ABCC11基因编码的大汗腺分泌功能直接减弱。简单说,这个突变让大汗腺变得“安静”,不会分泌那些能被细菌分解出刺鼻味道的脂肪酸。

中国、日本、韩国等东亚地区的AA突变比例极高。东京的研究数据显示,日本人中有超过96%是AA型人群,意味着他们几乎不会产生刺鼻体味。

而在非洲约鲁巴人群中,100%是原始型GG型,狐臭高发。

这条基因的表达,还有另一个“副作用”:决定你的耳垢是干的还是湿的。干耳屎的人,大汗腺基本不工作;湿耳屎的人,体味明显。

这是医学上“共显性”的典型例子,连传统观念“油耳朵的人容易狐臭”都被科学印证。

这场“突变”大约发生在公元前3万年东北亚的冰封地带。当时人类迁徙到东亚腹地,面对的环境是湿冷、密闭、不易清洁的生存场景。

谁体味轻,谁就能在部落中生存得更顺利、获得更多社交与繁衍的机会。ABCC11突变就此成为东亚人群的“标配”。

狐臭少了,但汗水更多了。这是另一个基因发挥作用的结果。

2013年,《细胞》杂志发表哈佛大学与复旦大学的合作研究,指出中国汉族人群中有超过95%携带一个叫EDAR370A的基因突变。

它的主要影响是——提升汗腺密度、毛发粗度、牙齿形态,其中汗腺密度提高了约15%。

汗腺密度高,是为了在湿热气候中更高效地散热。大汗腺不臭,小汗腺能排热,这是中国人体内的“双重调节系统”。ABCC11负责关闭“味道阀门”,EDAR370A负责打开“降温水龙头”。

不用香水,不靠止汗剂,中国人的体味干净是写在基因里的现实,不是文化偏好,更不是心理暗示。在这片从东北冰原到南方湿地的土地上,清爽不是习惯,是环境塑造下的适应性本领。

眼小鼻塌脸圆润,全是环境留下的智慧线索

很多西方人爱说中国人“长得一样”,眼睛小,鼻子塌,脸部不立体。但如果把时间线拉回到三万年前,这一切长相的形成,都有明确的生存解释。

人类进入东亚后,首先面临的是极寒与风沙。

研究指出,中国北方尤其是东北亚地区,当时处于冰川期边缘,冬季温度可低至-20°C以下。这样的气候压力,对五官的进化提出了“硬要求”。

小眼裂、厚眼睑脂肪,是为了减少寒风对眼球的刺激。同时,面部平坦、鼻骨低、鼻孔小,是减少热量散失、保护呼吸系统的重要形态改良。

复旦大学团队分析的EDAR370A基因突变,除了汗腺影响,还导致毛发更浓密、牙齿更尖锐、颌骨形态更紧凑。这说明当时的东亚人,正经历一场气候驱动下的全面进化。

不只是脸。中国北方人群的身材比例也发生了变化。手脚相对短,体躯圆润,这是减少表面积、减少体热散发的典型人类学适应形态。这类身材在世界范围内,只有生活在极寒地区的人群才能看到。

到了中国南方,基因表达的另一个版本开始主导。东南亚湿热多雨,低纬度高湿度的环境里,人不怕冷但怕热。

EDAR370A基因的汗腺密度表达进一步放大。小个子、高密度小汗腺、高汗液输出量,是南方汉族常见体质特征。

中国人的“东亚脸”,并非千人一面,而是经历几万年多重环境选择后产生的高度适配区域气候与食物结构的复合结果。

外国人看不懂,是因为他们没经历同样的环境压力。中国人不用立体面庞,却靠紧凑结构穿越冰封、越过湿热,在极端环境中安然行走。眼小,是为了睁得久;鼻塌,是为了吸得暖;脸平,是为了挡得住风寒。

中国这张脸,背后不是美丑判断,是几万年生存逻辑留下的“骨相档案”。

体味文化的较量,西方香水掩盖不掉的事实

巴黎地铁口,一个法国中年人从包里拿出香水,喷三下,进站。旁边的中国游客站得笔直,一点香气没有,却也无异味。

体味,在跨文化交流中是一个敏感话题。而欧美人狐臭率极高。

在法国、德国、印度、非洲、拉美等地区,体味常被形容为“酸臭”“动物性气味”“腐败脂肪味”,掩盖手段就是频繁洗澡+香水+除臭剂。

而中国人普遍不使用这些产品。不是不讲究,是根本不需要。北京大学医学研究院指出,中国人使用止汗剂的比例不足3%,而美国为84%。

在法国文化史中,气味有道德含义。“臭”被视为低阶、“香”被视为文明象征。十七世纪,欧洲贵族用香粉覆盖皮肤的汗味。

到了启蒙时代,香味成了身份象征,甚至进入了宗教语言体系。《界面新闻》收录的《气味的文明》指出,西方社会将女性体味污名化,将香气等同纯洁。

中国文化中对体味的评价体系完全不同。《本草纲目》中记载:“汗为心之液”。汗是身体健康的标志,而不是异味的来源。

传统中医强调“津液调和”,讲究的是体内平衡,而非外在遮掩。

中国人的身体不排斥气味,但排斥恶臭。由于汗腺结构和细菌数量的自然优势,体味不是问题,反倒成了交流的障碍。

很多外国人初来中国,会误以为中国人“冷漠、距离感强”,其实他们忽略了一个维度——中国人不用香水,体味干净,反而减少了人际距离中靠味道拉近的机会。

体味不仅是生理现象,更是文化结构。中国人体味轻、无需遮掩的这一点,让很多外国人产生深深的羡慕甚至迷惑。尤其是在人流密集、高温湿热的环境中,这种生理优势显得格外明显。

从ABCC11基因到EDAR370A突变,从汗腺结构到面部特征,再到体味文化的差异,中国人的身体构造,不仅是适应气候的演化成果,也是文化表达的隐性语言。

别人遮掩的是劣势,中国人展现的是自然。外国人羡慕的是结果,看不见的是过程。而这个过程,是写在基因、骨骼、汗腺和皮肤里的中华身体档案。

研究发现东亚人特有基因变异致东亚人更易出汗.北京日报.2013-02-20.

体味或许取决于基因.科学网.2008-08-11.

听说油耳朵才会腋臭?祖先留给我们的天赋还真多.中科院物理所.2024-07-07.

每个人的“味道”不一样,究竟什么是体味?.人卫健康.2020-05-03.

体味大揭秘!外国人对中国人体味有何感受?.非凡康网.2024-07-06.

细“嗅”文明:关于气味的文化史.界面新闻.2020-03-28.