知青追忆:老队长家两个儿子的晚年生活,成了他们永远的牵挂

蜿蜒的黄土小路,像一条褪了色的旧皮带,松松垮垮地绕过几座低矮的土坡,通向北大荒第三生产队。

四十多年过去了,当年踏遍这条小路的知青们大多已两鬓斑白,腰也不似从前那般挺拔。

可只要一提起老队长王德明,所有人的眼里都会闪过一丝温暖的光。

那是1968年的冬天,天寒地冻,北风像刀子一样刮在脸上。

我们十七八个从上海来的知青,带着城里人的娇气和对农村生活的无知,被分到了第三生产队。

当时队长王德明已经四十七岁,国字脸,浓眉大眼,说话不紧不慢,干活却是一把好手。

"咱们这儿的规矩,不是看你从哪儿来,是看你能干多少活儿。"这是老队长见到我们说的第一句话,声音不大,却像是钉子一样钉进了每个人的心里。

他让我们住进了他家隔壁的一间闲房,那是他两个儿子曾经住过的地方。

老队长把我们领进屋时,土炕上还堆着几床厚棉被,屋角立着把扫帚,炕桌上放着个破旧的搪瓷茶缸,里面插着几支枯萎的野花。

"这些被子是俺爱人赶了几天几夜缝出来的,粗是粗了点,可暖和。"老队长用粗糙的大手拍了拍那几床棉被,脸上露出难得的温和笑容。

他看出我们这群南方娃娃对北方的冬天有些发怵,特意叮嘱道:"晚上睡觉别露脚丫子,这北大荒的风,能把人冻掉半条命。"

老队长的大儿子王建国比我们大五六岁,当时已经在县里的拖拉机站工作。

每隔十天半月回来一趟,总是带着一身机油味,一进村就有小孩子围着他打转,像是围着个英雄似的。

二儿子王建军则在生产队干活,跟着他爹学种地。

王建军长得比他哥高半个头,瘦瘦的,不爱说话,总是抿着嘴,眼睛却特别亮,像是能看透人心一样。

他的手上总有几道新鲜的伤口,是干农活留下的,却从不见他皱一下眉头。

那年冬天格外冷,北风呼啸着穿过田野,连房檐上的冰棱子都结得比往年长。

我们这群南方来的知青,穿着单薄的棉袄,在地里扛着锄头挖冻土,手冻得通红,怎么也暖和不起来。

有几个姑娘的手上冻出了冻疮,肿得像馒头一样,连饭碗都拿不稳。

郑小芹是我们中间最小的一个,才十七岁,皮肤白白嫩嫩的,第一次冻伤后,整晚偷偷哭,怕被别人听见。

那天晚上,王建军端着一盆热水,敲开了我们的门。

"城里来的娃娃,手上长冻疮了吧?俺妈说了,用这个泡泡,能好些。"盆里是熬好的盐水,泛着热气。

他不由分说地把盆放下,又从怀里掏出几团黑乎乎的东西,"这是俺妈熬的茄子膏,晚上抹在冻疮上,裹点布,明早就消肿了。"

说完,他不等我们道谢,就转身出了门,留下一屋子愣神的知青。

那一刻,我看到郑小芹眼里闪过一丝异样的光芒,那是她第一次对王建军多看了几眼。

后来我们才知道,那盆热水王建军是从三里外的井里挑来的,一路上水洒在身上,冻得他棉袄前襟都结了冰碴子。

茄子膏是他妈特意为我们做的,原本村里人家舍不得用,都留着给老人和孩子用,却分给了我们这些陌生人。

第二天,郑小芹主动跑去王家道谢,结果被王建军的母亲硬拉着吃了顿饺子,还塞了两双她亲手缝的布鞋。

"南方来的娃娃,脚上穿得太单薄,这布鞋垫着暖和。"王建军的母亲是个瘦小的妇人,脸上皱纹很深,眼神却很慈祥。

春天到了,田野开始解冻,远处的山坡上冒出了点点嫩绿。

老队长带着我们下地插秧,一整天弯着腰站在水田里,脚底下是冰冷的泥水。

城里来的我们哪里受得了这个,没几个小时腰就直不起来了,腿也像灌了铅一样沉重。

"插秧得有个窍门,"王建军在我旁边的田垄上说,"腰不是一直弯着,是一起一伏的,像是在跳舞一样。"

他做了个示范,动作轻快自如,一点也不像是在干重活。

"看,俺爹就是这么教俺的,俺教你们。"

就这样,王建军成了我们的"技术指导",教我们怎么握锄头不起泡,怎么挑水不洒出来,甚至怎么在冬天里把冻得硬邦邦的棉被捂软。

他说话不多,但总是在我们最需要帮助的时候出现,像个无声的守护者。

有一次,我和另外两个知青去山里找柴火,不小心迷了路,天色渐晚,心里直发慌。

正当我们不知所措时,远处传来了喊声,是王建军。

他一个人带着火把,顺着我们的脚印找来,二话不说,背起我们砍的柴火,在前面带路。

月光下,他瘦高的身影像一棵挺拔的白杨,给了我们莫大的安全感。

"下回进山,得多带个人,天黑前就得往回走。"他只说了这一句,没有责备,也没有抱怨,却让我们心里暖融融的。

那年夏天,蝗灾来了。

绿油油的麦田一夜之间变得斑驳不堪,成群的蝗虫像是铺天盖地的灰色浪潮,吞噬着农民们的心血。

老队长组织全队人连夜上阵灭蝗,他和王建军站在最前面,带着我们挥舞着树枝,惊飞了一批又一批的蝗虫。

夜深了,村里只剩下几盏煤油灯在风中摇曳。

老队长的脸在昏黄的灯光下显得格外疲惫,他的声音却依然坚定:"咱们守着这块地,就得跟它死磕到底。饿着肚子也不能让蝗虫把粮食吃了去。"

那一夜,我看到王建军的手上磨出了血泡,却不见他皱一下眉头。

他和他父亲一样,倔强得像是黄土高原上的一棵老松树,风吹雨打,依然挺立。

"俺爹说了,当了队长就得管好队里的每一个人,包括你们这些城里来的娃娃。"王建军一边帮郑小芹包扎被蝗虫咬伤的手,一边低声说道。

那时候,我注意到郑小芹看王建军的眼神,已经不再是初来时的陌生和戒备,而是带着一种女孩子特有的温柔。

蝗灾过后,老队长的身体明显差了一截,咳嗽不断,走路也慢了许多。

王建国专程从县里请了假回来,带了些药,还有一台收音机,说是让老队长晚上能听听戏解闷。

那台收音机成了村里的宝贝,每天晚上,队里的社员们都会聚到老队长家的院子里,一起听广播,听新闻,听京剧。

王建军坐在院子角落的矮凳上,静静地看着大家欢笑的脸,看着郑小芹专注的侧脸,眼睛里闪烁着复杂的光芒。

我注意到,每当老队长咳嗽时,他都会不动声色地给父亲倒杯热水,或者轻轻拍拍他的背。

那种无言的关怀,比任何语言都更有力量。

日子就这样一天天过去。

我们慢慢习惯了农村的生活,学会了用镰刀割麦子,用石磨磨面,甚至学会了用土办法腌咸菜。

王建国每次回来,都会带一些城里的小玩意儿,给我们讲外面的新鲜事。

他带回来的小人书成了我们闲暇时光的珍宝,一本《小兵张嘎》能传遍整个生产队,被翻得起了毛边还舍不得丢。

王建军则始终在田间地头,像他的父亲一样,默默地守护着这片土地。

他的皮肤晒得更黑了,手上的老茧更厚了,眼神却越发坚定而明亮。

1970年的春天,郑小芹和王建军的关系有了微妙的变化。

他们经常一起去村口的小溪边挑水,回来的路上,两个人走得很近,说着只有他们才懂的悄悄话。

一次,我无意中看到王建军送给郑小芹一个用麦秆编的小篮子,里面放着几朵刚采的野花。

郑小芹红着脸收下了,小心翼翼地放在枕头边,晚上睡觉前还要看一看。

老队长看在眼里,只是抽着旱烟袋笑,从不多说什么。

有时候,他会指使王建军送些新鲜的蔬菜到我们宿舍,或者叫郑小芹去他家帮忙择豆子、洗衣服,给年轻人制造相处的机会。

"俺爹说了,男子汉选媳妇,得找个勤快的,心善的。"一次,王建军红着脸对我说,"俺觉得小芹就挺好。"

他的话很少,每句却都是从心底深处发出来的。

那年秋天,王建军和郑小芹结婚了。

婚礼很简朴,全村人都来帮忙,杀猪宰羊,蒸馒头包饺子。

老队长破例喝了两碗米酒,脸红扑扑的,眼睛眯成了一条缝。

"从今往后,你就是咱家的媳妇了,咱家的地,就是你的地;咱家的人,就是你的人。"他拍着郑小芹的肩膀说。

这在当地是最高的认可,郑小芹感动得直掉泪,一个劲地给老队长和婆婆夹菜倒酒。

王建国特意从县里请了一周假,帮着布置新房,还带来了一台缝纫机作为礼物,说是给弟媳做嫁妆。

那台缝纫机在村里可是稀罕物,许多人专程来看,羡慕得不得了。

郑小芹会用缝纫机,很快就成了村里的"裁缝",帮乡亲们改衣服、做被面,一点不收钱,只换些鸡蛋、红薯之类的小东西。

婚后,郑小芹住进了王家的院子,和老队长一家人生活在一起。

她像是变了一个人,完全融入了农村的生活,甚至学会了用当地方言和婆婆聊家常。

她起得比鸡早,睡得比狗晚,把王家的院子打扫得一尘不染,还在房前种了一排向日葵,说是让老队长看着高兴。

王建国调到了更远的县城工作,成了一名机械师,每次回来都带着一身城市的气息,却依然保留着农村人的朴实和热情。

他娶了县医院的一个护士,个子不高,却很麻利,每次回老家都带着医药箱,给村里人看病,测血压。

1972年,老队长的身体开始每况愈下。

多年的农活和操劳,让他的腰弯得更厉害了,咳嗽也越来越频繁。

有时候半夜咳醒了,不想打扰家人,就一个人坐在院子里,看着满天的星星发呆。

王建军发现后,每晚都偷偷起来,给父亲端杯热水,披件棉袄,陪他说会儿话。

那些夜晚的谈话,成了父子俩最珍贵的记忆。

一个风雪交加的夜晚,老队长的病突然加重,呼吸困难,满头大汗。

王建军骑着自行车,在漆黑的夜里踏着厚厚的积雪,去十里外的公社卫生院请医生。

回来时,他的耳朵和脸都冻得通红,嘴唇发紫,却顾不上暖和一下,就急忙把医生领到炕边。

那一夜,我们所有知青都守在老队长的炕边,看着这个曾经强壮如牛的男人,如今却像个孩子一样虚弱。

郑小芹煮了姜汤,一勺一勺地喂他喝下去。

老队长的嘴唇发白,却还是关心着地里的事:"明天还得出工,地里的麦子刚点种上,可不能冻坏了。"

他的眼神扫过围在炕边的每一个人,最后停在王建军身上:"你是长子,以后家里的担子就落在你肩上了。照顾好你妈和弟媳,带着队里人把地种好,日子总会好起来的。"

医生来了,给老队长打了针,又留下一些药。

天亮时,老队长的情况稍有好转,但医生的表情很严肃:"肺部感染得厉害,再加上心脏也不好,得去县医院好好治一治。"

王建国得知消息后,立刻从县城赶回来。

他跟医院的人打了招呼,用拖拉机站的吉普车,把父亲送到了县医院。

老队长住院的那段日子,王家两兄弟轮流照顾,从不间断。

郑小芹则承担起了家里的大小事务,每天还要带着队里的人继续生产。

她肚子已经有了七个月的身孕,走路都不稳当了,却坚持每天下地,说是不能让老队长操心。

晚上回家后,她还要赶制一些棉衣棉鞋,准备送到医院去,生怕老队长受冻。

"俺爹这辈子,就知道种地、带队。从来没为自己想过,"王建军站在医院的走廊上对我说,眼圈红红的,"俺和大哥以后可不能忘了他的教导。"

王建国点点头,从口袋里掏出一包皱巴巴的香烟,递给弟弟一支:"咱爹常说,人活着,得对得起这片土地,对得起身边的人。"

兄弟俩站在走廊上抽烟,背影如此相似,却又各有不同:一个壮实敦厚,一个瘦高挺拔,却都有着父亲般的坚毅和朴实。

老队长的病情时好时坏,却始终没有根本好转。

医生说,多年的操劳已经透支了他的身体,再加上常年的风寒侵袭,肺部留下了永久的伤害。

"回家吧,好好养着,少干重活。"医生最后只能这样建议。

回到村里后,老队长的精神反而好了些,每天坐在院子里的藤椅上,看着孩子们在田间奔跑,看着麦苗一天天长高,脸上总是带着安详的微笑。

他开始教郑小芹识字,用树枝在地上写,一笔一划,认真得像是在完成一项重要任务。

"识了字,以后给孩子念书就不成问题了。"老队长说,眼里满是对未来的期许。

郑小芹生了个大胖小子,取名叫王小军,老队长抱着孙子,乐得合不拢嘴。

他每天给孙子讲故事,教他认识庄稼和牲口,就像当年教两个儿子一样。

王小军才满月,老队长就给他编了个小草帽,说是要让孙子从小就习惯田间的阳光。

1975年,我们这批知青陆续返城。

临走的那天,老队长拄着拐杖站在村口,眼神复杂地看着我们一个个离去。

"走好,"他说,"常回来看看。"简单的几个字,却让所有人湿了眼眶。

王建军和郑小芹站在老队长身后,郑小芹抱着王小军,小家伙已经会走路了,扎着冲天辫,圆脸蛋红扑扑的,好奇地看着我们的行李。

王建国因为工作没能来送行,但他托人带来了一封信和一些城里的点心,让我们路上吃。

信中写道:"这些年来,多亏了你们的帮助,我爹的身体才能撑到现在。无论你们去哪里,都别忘了,在北大荒的这片土地上,有我们王家人永远记挂着你们。"

城里的生活很快让我们忙碌起来,与北大荒的联系也渐渐少了。

偶尔收到王建军的信,总是报喜不报忧,说老队长的身体还行,地里的收成不错,孩子长得壮实。

1980年,我休假回了趟北大荒,见到了已经卧床不起的老队长。

他瘦了很多,脸色蜡黄,说话都费劲,却坚持要坐起来和我说话。

"地里的麦子今年收成咋样?"这是他问的第一句话,眼神依然那么关切。

我告诉他,今年雨水足,麦子长得好,估计能有个好收成。

他点点头,松了口气,又问起其他知青的情况,一个个记得清清楚楚,连谁家有了孩子,谁找了什么工作都了如指掌。

王建军和郑小芹照顾老队长很用心,房间收拾得干干净净,炕上的被褥一尘不染,屋里还放着几盆郑小芹种的花,给这个简陋的房间增添了一丝生机。

王小军已经上小学了,成绩很好,特别喜欢数学,老队长很是自豪。

王建国也常回来,带着妻子和刚出生的女儿,一家人其乐融融。

那次离开时,老队长拉着我的手,声音很低:"你们都好好的,俺就放心了。"

我知道,这可能是最后一次见到他了。

1985年冬天,老队长去世了,走得很安详,像是睡着了一样,手里还攥着一把他最喜欢的烟丝。

据说临终前,他叮嘱两个儿子:"好好活着,别忘了咱们是泥土里刨食的农民,再苦再难,也得把根扎在这片土地上。"

老队长走后,王建军接替父亲当了队长,后来生产队改革,他承包了一块地,继续种着父亲教他种的庄稼。

郑小芹不仅把家里打理得井井有条,还学会了养蜂,酿出的蜂蜜在县里很有名气,常有人专程来买。

王小军考上了县里的高中,后来又考上了省城的大学,学的是农业技术,说是要回来改变家乡的面貌。

王建国继续在县里工作,后来成了拖拉机站的站长,常常利用职务之便,帮村里争取些农机具,改善生产条件。

他的女儿也很争气,考上了医学院,成了一名医生,实现了老队长的一个心愿——"让咱村里也有个大夫"。

四十多年过去了,我们这些曾经的知青早已步入晚年。

每当回忆起在北大荒的岁月,老队长一家的身影总是最为鲜明。

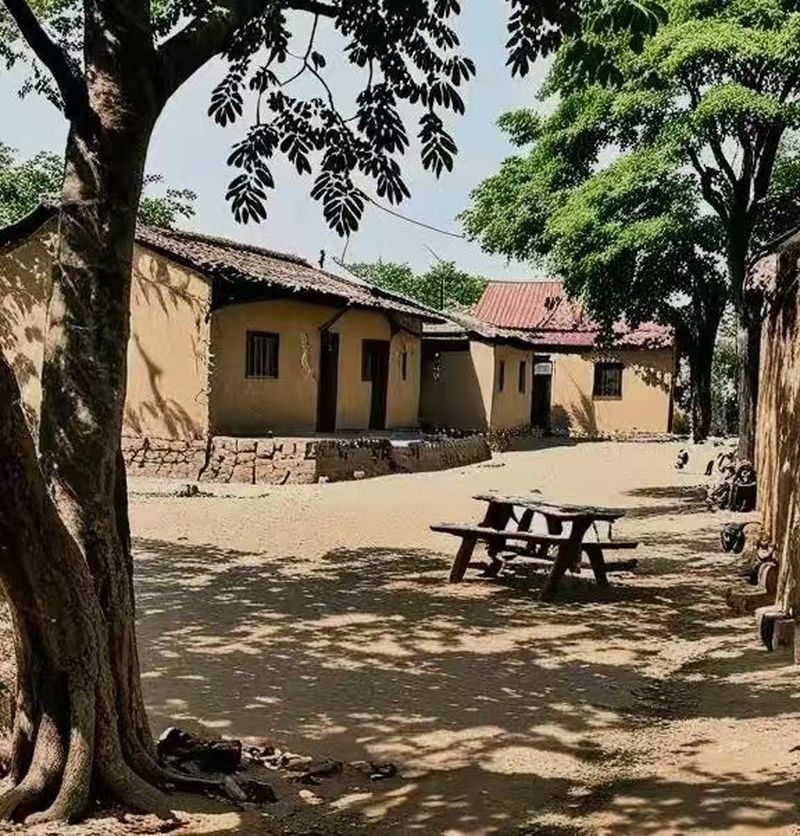

2010年,我们组织了一次返乡活动,重返当年生活过的第三生产队。

村子变了许多,土路变成了水泥路,土坯房变成了砖瓦房。

但老队长家的那棵老槐树依然在,像是时光的见证者,默默守望着这片土地的变迁。

王建国和王建军,这对兄弟俩,如今也都年过古稀。

王建国从县拖拉机站退休后,搬到了城里,和儿子一家住在一起。

他的手上依然有着机油的痕迹,即使退休了,也常常帮邻居们修修收音机、自行车,闲不下来。

他的书架上摆满了各种机械手册,每天还要看一看,说是"脑子不能生锈"。

墙上挂着一张老照片,是全家人在老队长六十大寿时拍的,老队长坐在中间,面带微笑,周围簇拥着他最爱的亲人。

王建军则一直留在村里,接替父亲当了几年队长,后来生产队解散了,他就在自家的地里耕种。

岁月在他脸上刻下了深深的皱纹,却磨不掉他眼中的坚定和执着。

郑小芹成了村里有名的"能人",不仅把家里打理得井井有条,还带领妇女们学习了很多新技术,种植反季节蔬菜,养殖家禽家畜。

她的小院成了村里的"示范户",经常有人来参观学习,连县电视台都来采访过。

"俺爹要是活到现在,准得高兴坏了,"王建军坐在槐树下对我们说,脸上的皱纹像田垄一样深刻,"这日子,比当年强多了。"

王小军没有辜负爷爷的期望,大学毕业后回到了村里,带领乡亲们种植高产作物,引进了先进的灌溉技术,让这片曾经贫瘠的土地焕发出新的生机。

他常说:"爷爷的精神就是我最大的财富,我要让他看到,他教导我们的东西,没有白费。"

我们聚在老队长家的院子里,王建国和王建军兄弟俩摆上了一桌丰盛的饭菜。

酒过三巡,话题不知不觉就回到了当年。

王建国拿出一个旧皮箱,里面满是泛黄的照片和信件。

"这些都是俺爹留下的,"他轻轻地抚摸着那些照片,"他把你们每个人都记在心里,直到离开。"

照片中,是我们当年在田间劳作的身影,是知青宿舍前的合影,是老队长教我们插秧的场景。

那一刻,时光仿佛倒流,我们又回到了那个物质匮乏却情感丰富的年代。

郑小芹端来了一壶自酿的米酒,给每个人倒上。

"这是按照老队长的方子酿的,"她说,眼角的皱纹里藏着岁月的痕迹,"他总说,好酒得慢慢酿,好日子也得慢慢过。"

她的手上有老茧,指甲缝里还有些土,却透着一种朴实的美。

这是大地的女儿,黄土地养育的女人,坚韧、勤劳、朴实,就像她的丈夫,就像老队长。

夜深了,王建军和王建国带我们去看他们的新房子。

与过去的土坯房不同,现在是砖瓦结构的两层小楼,干净整洁。

王建军的儿子王小军在院子里搭了个小棚子,种着各种蔬菜瓜果,有些我们都叫不上名字。

他兴致勃勃地介绍:"这是我从南方引进的新品种,适应性强,产量高,而且抗病虫害。"

这个曾经的小男孩,如今已是农业专家,在他的带领下,村里的收入比以前翻了好几番。

但在王建军家的院子里,还保留着一间老式的土坯房,里面摆放着老队长生前用过的东西:一把旧藤椅,一个破烟袋,还有一本翻得卷边的账本。

"俺舍不得拆,"王建军说,"俺爹在的时候,每天晚上都坐在这屋里抽烟,看着窗外的田地,算着来年的收成。"

他的声音有些哽咽,眼睛湿润了:"有时候俺做梦,还能看见爹坐在这把椅子上,叫俺去田里看看麦子长得咋样。"

王建国拍拍弟弟的肩膀,没说话,兄弟俩相对无言,却是最深的理解。

第二天清晨,我们去了村口的小山坡上,那里是老队长的坟墓。

简单的土坟,上面种着几棵松树,郁郁葱葱。

王家兄弟俩带着我们上了三炷香,各自倒了一杯酒。

"俺爹生前最牵挂的就是地里的收成,还有咱们这些人,"王建国说,声音有些哽咽,"他常说,人这辈子,不在乎活得多长,在乎活得有没有意思。能帮人一把,就是有意思。"

王建军半蹲下来,用粗糙的手抚摸着父亲的墓碑:"爹,你放心,地里的麦子长得好着呢,今年又是个丰收年。小军已经当爹了,你的重孙子壮实着呢,像你小时候一样,眉毛浓,眼睛亮。"

他的话像是讲给父亲听,又像是说给自己听,眼泪无声地滑落,融入黄土。

郑小芹站在一旁,手里攥着一把野花,是她清晨在田埂上采的,老队长生前最爱的那种。

她轻轻地放在墓前,低声说:"爹,您教给我的字,我都记着呢。现在俺能看报纸了,还能给村里的孩子们教唱歌。您看,俺没有辜负您的期望。"

告别的时候,王家兄弟俩一直送到村口。

他们兄弟俩都已经不再年轻,头发花白,脸上布满皱纹,却依然能看出当年的影子。

他们站在那里,就像当年的老队长一样,朴实、坚韧,带着黄土地特有的气息。

"你们啥时候再来?"王建军问,目光中带着期盼,"俺和大哥都老了,腿脚不方便,去不了城里看你们了。"

"会来的,一定会再来。"我们承诺道。

回城的路上,郑小芹给我们每人塞了一包自家种的干菜和一袋粘豆包。

"路上饿了吃,"她说,"就像当年一样。"

她的眼睛湿润了,却笑着说:"老了老了,眼睛总是进沙子。"

时光荏苒,岁月如梭。

如今,王建国和王建军已经年近八十,他们的晚年生活,成了我们这群昔日知青永远的牵挂。

我们总是会想起那片黄土地,想起那个严厉却慈爱的老队长,想起他的两个儿子如何继承了父亲的为人处世之道,想起那个物质贫乏却情感丰富的年代。

在北大荒的日子里,我们曾经抱怨过苦,抱怨过累,却从未听到老队长和他的儿子们喊过一声苦。

他们用自己的行动告诉我们,生活的意义不在于索取,而在于付出;不在于拥有多少,而在于珍惜所有。

这种精神,穿越时空,依然温暖着我们每一个人的心。

在这个信息爆炸的时代,在这个快节奏的社会中,我们是否还能找回那种纯粹的情感,那种不计回报的付出,那种艰苦中的坚韧,那种朴实中的真诚?