他从福建晋江的小乡村走向菲律宾商业巅峰,独霸首富宝座15年,他是怎么做到的?

施至成的故事,始于动荡年代的生存挣扎。1924年,他出生于福建晋江龙湖镇,1936年随家人下南洋,在马尼拉开办“菜籽店”(华人对小杂货店的称呼)。

这段经历虽平凡,却奠定了他对零售业的最初认知——当时菲律宾华人开设的6600多家菜籽店,以仅占10%的数量创造了56%的营业额,华人的经营效率与商业韧性在此初现端倪。

1941年日军侵占马尼拉,施至成的人生迎来第一次重大转折。家族店铺两次遭洗劫焚毁,父母被迫返乡,年仅17岁的他却选择留守。

他的坚持源于对商业的敏锐直觉与沉没成本的考量:白天在鞋店当学徒、晚上上夜校学语言,甚至到码头扛活赚学费,硬是用两年时间掌握了英语及销售技巧,考入菲律宾远东大学商业管理专业。这段“边打工边求学”的经历,塑造了他“终身学习”的商业基因。

真正让施至成崭露头角的,是对“美军物资”的精准把握。1945年日军投降后,他抓住美军撤离前抛售军需品的机会,以“免费打工换摊位”的策略,在鞋店角落开辟二手军靴销售区。

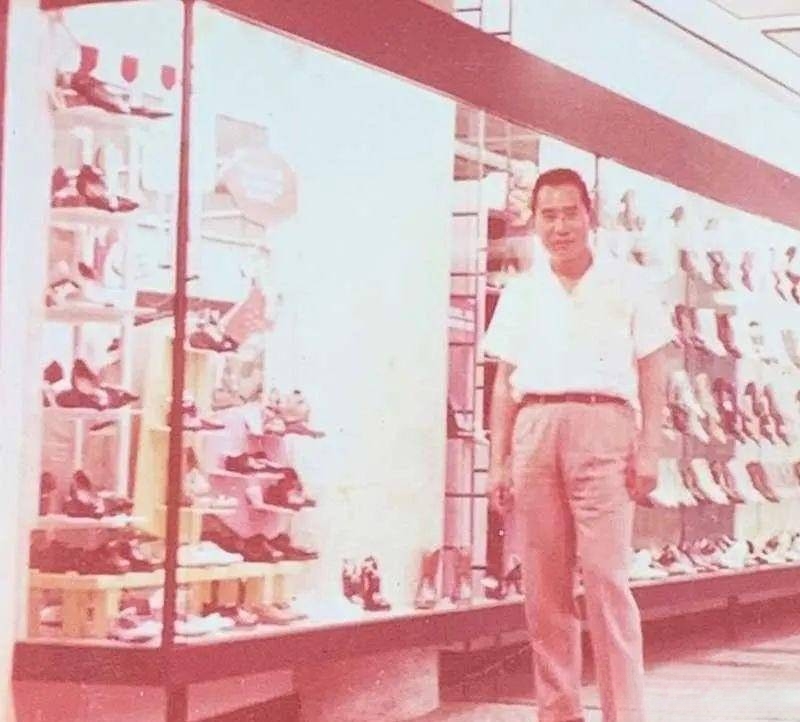

当发现美军缺乏拖鞋时,他果断赴新加坡采购高价拖鞋,不仅垄断驻菲美军市场,更打开本地消费需求,完成从“销售员”到“商人”的蜕变。1958年,他创立鞋庄,通过“欧美款式+本土改良+OEM代工”模式,迅速成为菲律宾鞋服行业标杆。

施至成的商业版图,在1972年迎来关键扩张。这一年,菲律宾总统马科斯宣布军事戒严,社会动荡之际,施至成却逆势而为,在马尼拉穷人区开设第一家SM百货商店。

他的逻辑打破常规:成熟商圈竞争激烈,而新兴区域成本低、可塑性强,更能通过商业体带动区域繁荣。事实证明,这家选址“偏僻”的百货商店,凭借“低价策略+全品类经营”,迅速成为菲律宾零售业标杆。

真正让施至成跻身“亚洲商业传奇”的,是对购物中心模式的革新。1985年,他在马尼拉北郊建设菲律宾首个超大型购物中心SM City North EDSA,占地17公顷,融合百货、超市、影院、餐饮等多元业态,开创亚洲“一站式消费”先河。

不同于传统商场选址市中心的逻辑,他偏爱“城郊潜力地段”,通过低价拿地、预留扩建空间、与政府合作配套基建(如交通接驳),实现“以商场为中心创造新商圈”的奇迹。

例如,他在菲律宾宿务市开发的SM Sea side City,曾是一片填海荒地,如今已成为当地地标,带动周边房价十年涨五倍。

施至成的经营智慧,体现在对细节的极致把控。他要求SM集团高管每周亲自巡查商场,“三必看”原则成为行业标准:一看卫生间清洁度,二看生鲜区新鲜度,三看陈列设计创新性。

在他的推动下,SM购物中心的卫生间曾被《福布斯》评为“全球最干净商场卫生间”,生鲜损耗率控制在3%以内,远低于行业平均的8%。这种“从细节反推管理”的思维,让SM集团在服务品质上始终领先同行。

施至成的商业帝国能够延续,得益于独特的家族治理模式。他打破“传男不传女”传统,要求6名子女(4子2女)从13岁起参与家族生意,每周召开“家庭经营会议”,周六全员实地考察商场,周日汇总问题决策。

这种“实战化培养”让子女迅速成长:大女儿施蒂丝擅长资本运作,将SM Prime Holdings打造成东南亚最大地产上市企业;次子施汉生主导中国市场扩张,在厦门、成都等地建立9座SM购物中心。

2019年施至成去世后,家族成员稳居菲律宾富豪榜前十,印证了其“人才梯队建设”的成功。

在多元化布局上,施至成展现出“关联性扩张”的智慧。他以零售业为核心,向金融、地产、酒店等领域延伸:创办BDO银行(菲律宾第一大银行)、开发SMDC地产(年销售超200亿比索)、收购菲律宾航空股权。

这些业务均与零售形成协同效应:银行提供消费信贷,地产为商场提供物业,酒店吸引旅游客群。截至2023年,SM集团旗下拥有93座购物中心、超1100万平方米商业面积,年营收超300亿美元,成为全球第三大商业地产集团。

值得一提的是施至成的“乡情投资”。1992年,他在家乡晋江动工建设SM广场,尽管因政策限制推迟13年开业,仍坚持投入超5亿元。

其间,他推动晋江国际鞋业博览会发展,将欧美鞋展经验引入家乡,助力晋江成为“中国鞋都”。这种“商业反哺乡情”的模式,让他在中菲商界赢得独特声望。

文章来源:半拿铁 | 商业沉浮录