从《史记》上看,李广不是成功人士,但也不能算失败,却因宗德不亏,是历史上福荫子孙最威风的第一人。

当时他学岳飞元帅:“三十功名尘与土,八千里路云和月。”——视功名如草芥,将家国大义摆在个人名利之前,可能他不会自杀,而是戴罪立功。

人们探讨司马迁写《史记》,独独对战绩平平的李广列一传,而对战功赫赫的霍去病和卫青则写在一起,这很符合中国人记载史实的风格,对重大胜利一笔带过,而微小失败则恨不得写一本大传,专门详细罗列他为什么失败,挖地三尺从头到脚每一根毫毛都捋的清清楚楚,然后对后人说,你们仔细看看,这样做的不行的,哪样做是会失败的,如果学某某同志就会成功了,如此如此,这般这般。

1、失败之迷路

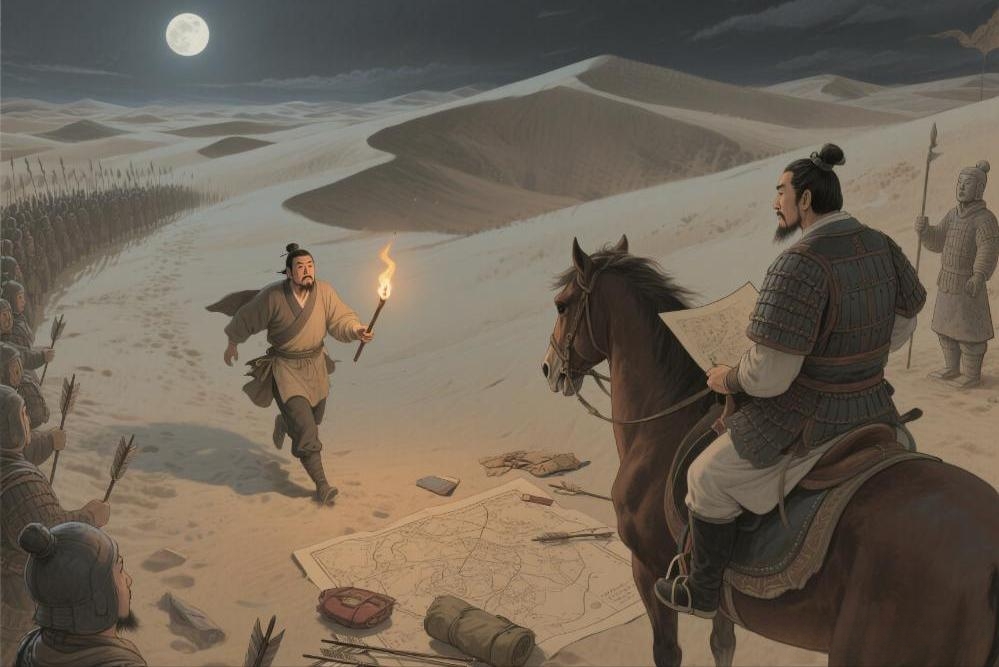

李广的失败按现在说法是“高德误我”,没有信号了。在漠北大战中,李广作为前锋将军带着几千人,因为向导逃跑而迷路,如果他不是打过70多场仗,谁敢相信这样一位大将是如何得到汉武帝信任的吗?

史书记载卫青命令李广与赵食其分兵两路,从东路迂回包抄匈奴单于,自己率主力西进。结果是李广迷路迟到了,没有及时和主力包圆,导致卫青精心准备的大饺子露馅了,被歼匈奴主力逃跑不至,最重要的“肉馅”单于逃脱了,事后李广面皮薄怕在问责时受污辱,死得窝囊啊。

从15岁第一次参战,李广就展现了远超常人的骑射本领,骑着马狂飞,在马上射杀好几个匈奴的骑兵,汉文帝大为赞赏,获封中郎,坐到他便戎马一生, 征战匈奴70多场,有赫赫战功也曾大败被俘,就在60岁统领部队行军时犯下致命错误,离封侯只差了一个角度,连皇帝、司马迁都认为他很背,《汉书》直言他的命“数奇”。

但就是这样,却让大家很怀念他,而且还成了众多唐朝大诗人笔下的头号战神。《出塞》王昌龄:但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。《塞下曲》卢纶:林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没入石棱中。

2、战术缺陷

简单来说,李广单挑行,但群殴怕是差了点。

公元前119年,汉匈两国终于爆发了决战。汉武帝为了彻底消灭匈奴的有生战力,而匈奴也憎恨霍去病的游击战打穿自己的地盘,双方都不约而同地进行正面比拼。在卫青指挥的漠北决战中,汉军骑兵采用的战术是集团式冲锋对战匈奴的松散式作风,这种战术直到现代骑兵仍然在使用。

集团式冲锋利害不利害,让我们看《亮剑》,有一个剧情是李云龙骑兵连剩下10个人阻止鬼子前进,八路军骑兵与日军骑兵对阵,双方就是采用集团式冲锋战术,齐齐整整,双方是你来我往,短刀肉搏,可见这种战术的杀伤力,如果有一方是松散阵形,那集团式冲锋战术是完全能够碾压对方的。

但这种战术对骑兵的纪律要求非常严格,霍去病都不行,别说李广了,《史记》记载他管理松散,纪律不彰,行军无部伍编制和阵形,安营扎寨连哨兵都敢不设。他最辉煌的战绩就是率百余骑“诈走”匈奴数千骑,此后是屡战不胜。

史书记载:公元前129年,骁骑将军李广率一万骑兵分击匈奴,因寡不敌众战败被俘,后来逃脱。

公元前123年,后将军李广出定襄,在两次行动中均无功而返。

公元前121年,郎中令李广率四千骑兵,与匈奴左贤王四万大军遭遇,激战一日夜,部队伤亡大半,后张骞援军到来才得以脱险,又未立功。

公元前119年,前将军李广率四千骑兵出征漠北,因迷路未能及时与主力会合。

古代军人的功勋讲战功,能不能打不是看你打了多少仗,而是打胜多少次,斩首多少人,所以汉武帝没有选他当统帅是有道理的,李广一无战术,二无战功,三还是命不好的那种,就是武帝亲儿子,除非想亡国才会让他帅兵。

3、屡败求战

李广一生打仗就是想封侯,将门出身的光环的确给他带来重重的压力,因为家族声望与个人成就的落差,使他对封侯的追求近乎偏执,特别是这种执念又贯穿他所有战斗中,最终因求而不得酿成悲剧。

李广早期在戍边打仗非常勇猛,当时也是威震匈奴响当当的人物,所以成了汉武帝小时候的偶像,当年汉文帝对他感叹说:“惜乎,子不遇时!如令子当高帝时,万户侯岂足道哉?”这句鼓励的话却成为李广毕生的心结。在七国之乱中夺旗救梁王,却因年轻不懂事竟私受诸侯王印信,失去了封侯机会,被汉景帝贬去守边郡,从这以后就长期远离中央,当年他才25岁。

李广在戍边期间,就先后担任上谷、上郡、陇西、北地、雁门、代郡、云中、右北平七郡太守,长期在北部边境抵御匈奴的袭扰,他的骑射非常强,有记载他能射入石头中,李广作战专射匈奴的将领,所以匈奴是闻风丧胆,称之为“飞将军”,好多年不敢来侵犯边境,因此汉武帝才会重用他。

武帝掌权后,对匈奴的政策是主动进攻,李广也是多次主动请战,却屡屡战败,公元前129年,雁门之战全军覆没被俘,被赎为庶人,公元前119年漠北决战前,还以六十高龄泣血请战,最终他不愿受史官的盘问,愤然自刎,临终叹道:“广年六十余,终不能复对刀笔之吏!”

4、累及子孙

李广追求功名,死后还连累子孙。小儿子李敢在父亲自杀后,认为给父亲挑选行军路线的卫青负有重大责任,不单骂还打伤了大将军,但这件事被卫青的楞头青外甥霍去病知道,在一次武帝组织的狩猎中射杀了李敢,而霍去病还没有处罚,李敢是死的怨啊。

孙子李陵在一次打仗时全军覆灭,投降了匈奴,历书分析李陵最初可能计划“诈降”,但研究他投降的原因也与祖父李广脱不了关系。

他的父亲李敢虽然是关内侯,但被冠军侯霍去病射杀,汉武帝包庇不究,李家在汉廷中就逐渐被边缘化,李陵作为将门之后,也是像他的祖父一样,背负重振家族声望的压力,导致李陵“不能死”,所以投降匈奴,“诈降”可能是真,但武帝哪管真相是什么,将他的全家老小全部杀了,陇西李氏家族至此也是名声扫地。

但有趣的是,在魏晋时期,陇西李氏成了当时的四大豪门之一,到了李广十六世孙,还当了西凉太祖皇帝,在隋唐时期,唐太宗李世民自称是“陇西李氏”,还将李广贡奉为祖先,这才出现唐朝诗人神化他,一生凄凉的李广泉下有知,生前没有封候,死后成了历史大赢家,变成一代圣王的祖先,他应当安息了。

李广单骑射虎、百骑退敌,威震匈奴,堪称战神,但作为统帅,迷路贻失战机,如果他真是“飞将军”,哪为何连基本的地理侦察都不会?纵观李广的一生,不管是运气不好,还是被粉丝汉武帝使绊,最终被司马造转正,被诗人封神,但他保家卫国、建功立业的英雄形象却一直被人们传颂。

“小人殉利,士殉名,圣人殉天下……其伤性以身为殉,一也。”

——庄子认为无论追求名利还是天下大义,本质上都是牺牲本性。

庄子批判功名对个人身心的摧残,功名是一种很复杂的情感追求。既可以是激励人奋进的旗帜,也可能是腐蚀心灵的陷阱,如果李广活在今天,大概会发条朋友圈:“封侯?不如做自媒体,至少迷路能涨粉!”

《史记》评论:李广多次出征匈奴,虽然屡战屡败,却始终未曾放弃对国家的忠诚与对功名的渴望。也许是这种不屈不挠的精神,令他可以躺在司马迁的功劳薄上,这也是司马迁所极力赞赏并着力刻画的悲剧英雄。