“视同缴费年限”这个专业术语,让不少临近退休的职工既好奇又困惑。 明明自己没有交过养老保险,为什么工龄能被算作缴费年限?今天我们就从政策背景、历史成因、现实需求三个层面,带您读懂这项特殊制度。

一、什么是视同缴费年限?

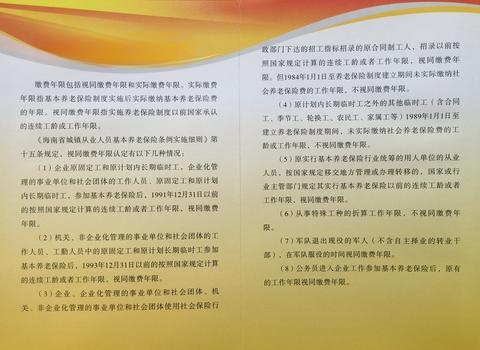

视同缴费年限特指1992年养老保险制度改革前的工作年限。根据《社会保险法》第十三条,国有企业、事业单位职工在实行个人缴费制度前的连续工龄,可视同缴费年限。比如王师傅1985年进入国企,2000年下岗,其1985-1992年的7年工龄就可视同缴费。

这个政策具有法律效力,全国31个省(市、自治区)均按统一标准执行。但具体实施时间存在地域差异:

- 北京、上海等直辖市自1992年10月起建立个人账户

- 广东省于1994年1月实施

- 西藏自治区推迟到1998年才全面推行

二、历史沿革中的必然选择

视同缴费制度实质是新旧养老体制的衔接纽带。计划经济时期,国企职工实行的是“国家统包”的退休金制度。1991年国务院颁布《关于企业职工养老保险制度改革的决定》,开启了个人缴费新时代。

但改革面临两大现实问题:

- 已退休人员无法补缴保费

- 中年职工缴费年限不足 为此,1995年原劳动部出台《关于建立企业补充养老保险制度的意见》,创造性提出“老人老办法,中人过渡法”原则,通过视同缴费年限解决历史遗留问题。

三、制度设计的必要性分析

这项政策维护了社会公平正义。以纺织厂女工李阿姨为例,她18岁进厂工作至45岁下岗,实际缴费仅13年。但加上视同缴费的14年,总缴费年限达27年,养老金从每月800元提升到2100元。

从经济学角度看,视同缴费年限包含三重补偿:

- 补偿计划经济时期低工资高积累

- 补偿国企改制产生的下岗职工

- 补偿机关事业单位养老金并轨成本

四、对退休待遇的实际影响

每增加1年视同缴费年限,基础养老金增长1.5%-2%。根据2023年人社部数据,全国有3800万退休人员受益于此政策,人均月养老金增加287元。

具体计算方式包含两个部分:

- 基础养老金 =(退休时全省平均工资 + 本人指数化工资)÷ 2×总缴费年限×1%

- 过渡性养老金 = 退休时全省平均工资×视同缴费年限×1.3%

需要特别注意:

- 工龄认定需提供原始档案

- 机关事业单位人员2014年前的工龄同样适用

- 退役军人军龄可视同缴费年限

五、与时俱进的制度完善

2024年过渡性养老金调整方案已在14省试点。浙江省新规明确,对1997年底前参保人员,视同缴费年限折算系数从1.3%提升至1.5%。江苏省则建立高龄倾斜机制,70岁以上退休人员每多1年视同缴费年限,每月额外增加20元补贴。

建议临近退休人员做好三件事:

- 到档案保管单位核查工龄记录

- 向参保地社保局申请《视同缴费年限认定表》

- 登录“国家社会保险公共服务平台”在线测算养老金

这项承载历史记忆的特殊政策,既体现了国家对劳动者的承诺,也彰显了社会保障制度的温度。 随着养老保险全国统筹的推进,视同缴费制度将继续发挥其不可替代的保障作用。