热点推荐

热门图文

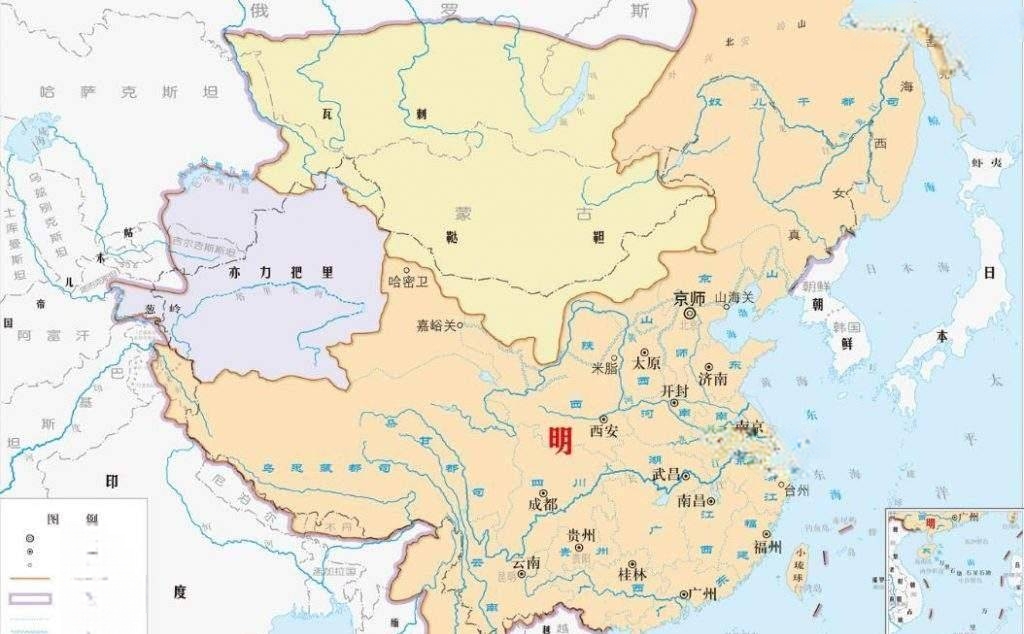

明朝疆域

洪武三年,也就是1370年,徐达大败明王朝最后一个劲敌括郭帖木儿,元顺帝也病死在蒙古草原,大明天下初定。

这年11月,朱元璋在奉天殿举行盛大仪式,一口气封了6公28侯,总计34位开国功臣,在这34位开国功臣中,6公均为淮西人,28侯大部分都是淮西人,是朱元璋的老乡。

他们也被称之为淮西功臣集团。

此时的朱元璋给与淮西功臣集团的封赏非常丰厚,不仅封以高官厚禄、良田豪宅、免死的丹书铁券等,而且与他们结成姻亲,原本的泥腿子一跃成为了天下一等一的大地主,辛辛苦苦打天下,终于到了享受的时候了。

胡惟庸案

不过君臣和睦的局面没有持续很久,1380年“胡惟庸案”爆发,明太祖以“谋不轨”罪诛宰相胡惟庸九族,同时杀御史大夫陈宁、中丞涂节等数人。

1390年,朱元璋借胡惟庸一案再度大开杀戒,颁布《昭示奸党录》,李善长、陆仲亨、唐胜宗、费聚、赵庸、金朝兴、叶升、毛麒、李伯升和丁玉等人,都因与胡惟庸有勾结而被处死,连带1380年被杀的胡惟庸及其九族和关联人员,一共杀了3万多人。

1393年,锦衣卫指挥蒋瓛告发蓝玉谋反,朱元璋将他处斩,并诛了三族。平时与蓝玉关系莫逆的许多将校,也都被定位“逆党”,遭到了抄家灭族的下场。整个“蓝玉案”被诛杀的人多达1.5万人。

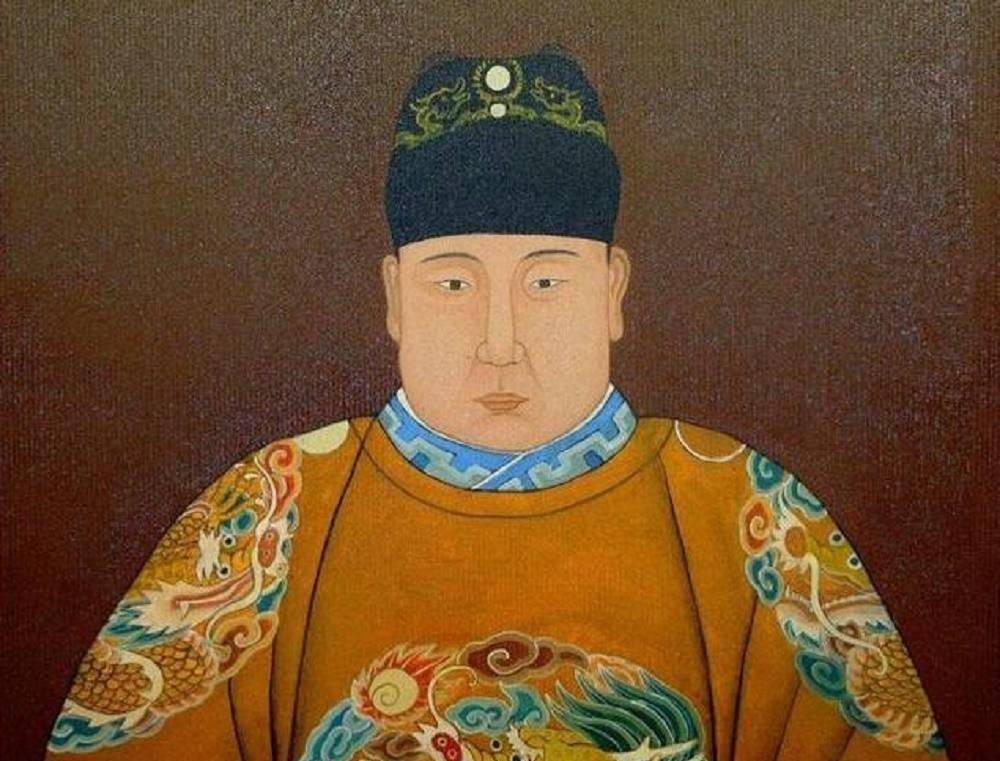

朱元璋

至此,朱元璋对开国功臣的清洗告一段落,34个开国功臣当中,朱元璋在23年时间里前前后后杀了30个,只剩汤和、沐英、耿炳文和郭英,杀的是人头滚滚血流成河。

很多人都在批评朱元璋卸磨杀驴坑杀功臣,导致朱允炆继位的时候朝中无将可用,朱元璋杀剩下的将领也都难以独挑大梁,对朱允炆的失败具有不可推卸的责任。

但是如果站在皇权的角度来看,或者站在历史的角度来看,笔者认为,朱元璋做得非常正确,为什么这么说?

朱元璋起义

首先,农民阶级自身的局限性就决定了农民起义在获得一定的成功后就会很快遭遇失败。

历史上著名的陈胜吴广起义、赤眉起义、黄巾农民起义、隋末农民起义、黄巢起义等农民起义,前期都很成功,但最终为什么会失败?为什么会被地主阶级攫取胜利果实?实际上就是因为起义军在占据地盘之后,领导阶级开始贪图享乐贪腐横行、为了一己私利排除异己,导致起义军外部威胁尚未消除,内部便已矛盾丛生,无法拧成一股绳一致对外。

回到朱元璋身上来,朱元璋打天下,淮西功臣集团是非常重要的力量,他们出身贫苦,以武将为主,且大多都是朱元璋的老乡,得了高官厚禄之后开始肆意妄为,擅杀无辜百姓、私占奴仆、僭越君臣礼制等,而他们的亲属家仆更是仗着家中势力鱼肉乡里、欺压百姓甚至侮辱、殴打明朝官员,简直目无王法。

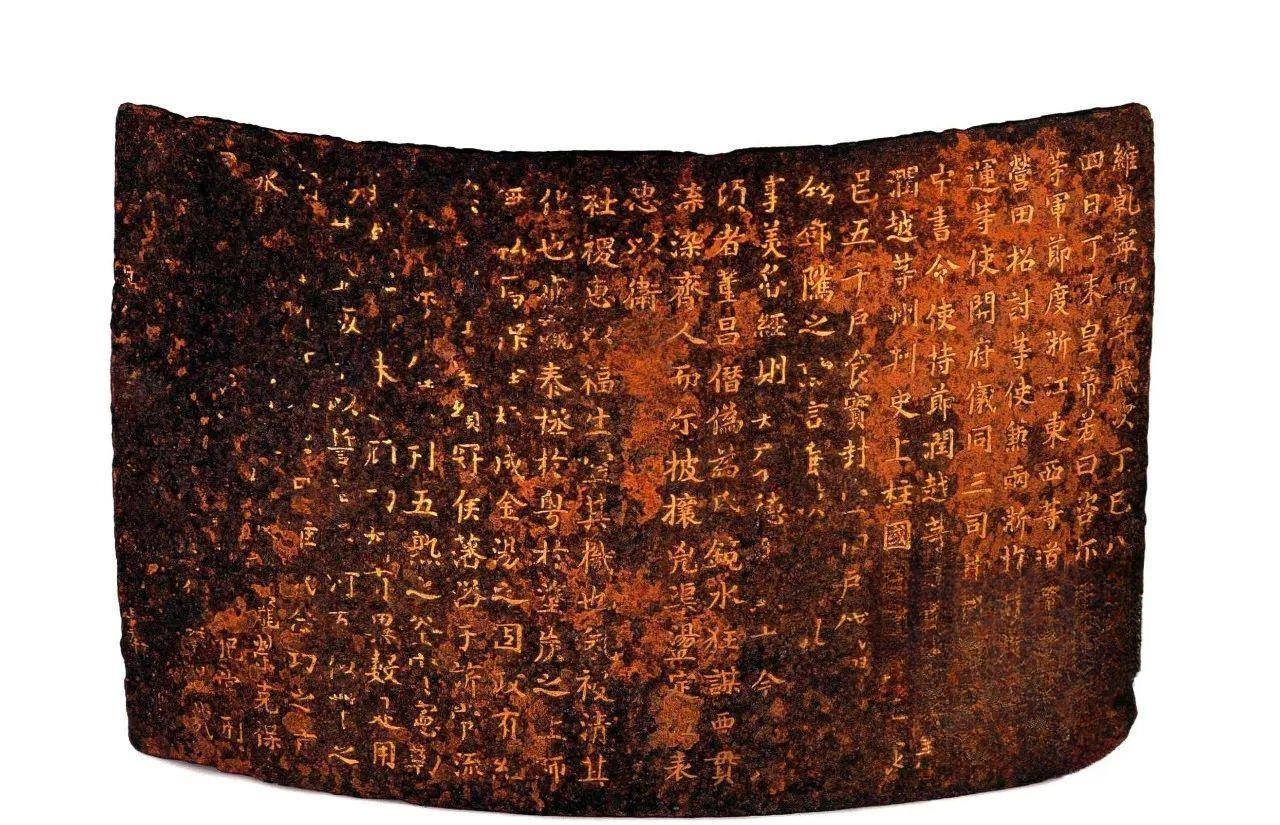

丹书铁券

朱元璋还发现,他给功臣们发的丹书铁券助涨了功臣们飞扬跋扈的嚣张气焰,他们“或犯常刑,有司不得加责”,只要不造反,谁都不能拿他们怎么样。

这也导致在洪武年间,广东、广西、福建、江西、四川、陕西、浙江等地就多次爆发农民起义,虽说都被成功镇压,但对朱元璋的震撼依旧不小,如果再这么继续下去,只会爆发更多的农民起义,然后将明朝推翻。

而且朱元璋是农民出身,同情普通老百姓,痛恨贪官污吏,在他统治期间,贪官污吏可是一批一批地杀。他不可能坐视贪官污吏横行霸道,哪怕他们是跟着自己打天下的好兄弟。

胡惟庸画像

其次,随着淮西功臣集团打败以刘基为首的浙东集团后,在朝廷中更是一家独大,甚至敢蒙蔽朱元璋:洪武十二年(1379年),占城来朝贡,胡惟庸和右丞相汪广洋隐瞒不报,由此可见朱元璋受大臣们的蒙蔽有多严重。

而且拿当时淮西功臣集团明面上的领导者胡惟庸来说,他的性格实际上跟朱元璋很像,同样是个有才能的人“为人雄爽有大略,而阴刻险鸷,众多畏之”,而且把持朝政,许多生杀黜陟等重大案件,他往往不向朱元璋请示,就擅自加以处理,如果再这么持续下去,难保胡惟庸不会成为曹操,那朱元璋真成汉献帝了。

这些事情朱元璋能忍吗?明显不可能!

更何况,朱元璋自己就是农民出身,他的身上,实际上也带有很强的农民阶级的局限性。

明朝

因此1380年爆发的胡惟庸案有四重目的:

第一重,是通过此案,朱元璋成功撤销中书省,废除丞相制度,又取消大都督府改设五军都督府等,将权力再度集于皇帝一身,加强了中央集权。

第二重,敲打淮西功臣集团不要太嚣张,清楚谁才是老大。而且在胡惟庸案发生的时候,李善长、陆仲亨、费聚等胡惟庸极力拉拢、属于胡惟庸一派的人在胡惟庸案发生时都没有受到牵连,并且朱元璋还进一步扩大了与这些开国功臣们的姻亲关系,典型的胡萝卜加大棒。

第三重,此时朱元璋还是老农思想,更相信自家人而不是外人。但是他的儿子们尚未成长为独当一面的人才,资历浅薄,尤其是太子朱标,没有办法去制衡那些跟着他一起打天下的功臣元老们,削弱淮西功臣集团,让他们有更多发挥空间,可以加快他们的成长。

第四重,就是反腐。

朱标

不过随着朱元璋年龄越来越大以及健康状况的恶化,心态也发生了越来越多的变化,在1380年胡惟庸案中,朱元璋发现了胡惟庸与武将勾结的证据,对于那一票大老粗的武将,也起了越来越严重的戒备之心。

而且太子朱标此时也已经开始帮助朱元璋处理政事,朱元璋对其抱有很大的期望,并亲自教导,但是朱标从小熟读儒家经典,性格仁慈宽厚,不仅没能在朱元璋的严厉教育下成为另一个朱元璋,反而变得越来越平庸,做事情畏首畏尾、颠三倒四,没有一点帝王风范。

偏偏出身农民的朱元璋又是个极为注重祖宗礼法之人,死活要遵守嫡长子继承制,死活就要太子朱标将来继承大统。于是乎,面对这个不大成器的儿子,朱元璋开始担心他是不是能够镇得住自己这帮老资格又粗鄙的虎狼功臣。

在1390年,朱元璋借胡惟庸一案再度大开杀戒,至此,留下的功臣基本都是对太子朱标忠心耿耿之士,朱元璋心里的大石头算是可以放下来了。不过剩下的功臣们也都成惊弓之鸟,因为胡惟庸一案中,受牵连被诛杀的大臣所犯的罪名大多证据不足,很多甚至是莫须有,属于典型的欲加之罪何患无辞。

朱元璋再次展现其高超的政治手段,成功安抚了剩下的蓝玉、傅友德、郭英等功臣将领,朝中势力再度恢复平衡。在他的计划中,这些人将为太子朱标的统治保驾护航,哪怕朱标登基之后再差劲,守个江山总还是能做到。

同样是四重目的:震慑功臣、加强集权、培养新人、反腐,同样是胡萝卜加大棒。

朱允炆

朱元璋绞尽脑汁机关算尽,可惜人算不如天算,朱标早夭。他的嫡长子朱允炆实际上是庶出的次子,母亲是元朝降臣吕本之女,本为朱标妾室,后来因为朱标正室常氏难产而死得以扶正,而朱允炆也因为嫡长子朱雄英早夭而升级成为嫡长子。

但朱允炆的势力完全不如其父朱标:朱标有常遇春做岳父、蓝玉做舅父,与朝中文臣武将来往关系密切,平时也多得地方藩王的敬重,在藩王中威望颇高;而朱允炆只是一介庶子,其母族更非名门望族,深居太子府,与诸公交际基本为零,为人称颂的,也就是个“孝”字。

由于朱允炆孑然一身的朝堂新人形象和出身背景,其实不应该选他做皇太孙继承大统,而且朱元璋自己也清楚,毕竟朱允炆跟他爹一个性子,真的不是一块当皇帝的料,反而是燕王朱棣年富力强,有几分自己当年的影子。

不过朱元璋对几个心腹大臣流露出立燕王的可能性时,翰林学士刘三吾认为不可:“立燕王,置秦、晋王于何地?且皇长孙四海归心,皇上无忧矣。”

在心腹大臣劝说下,朱元璋放弃了立朱棣的想法,而是让朱允炆来继承大统,这也招致了觊觎皇位已久的朱棣的不满,埋下了靖难之役的祸根。

蓝玉雕像

朱允炆虽是朱标长子,但与蓝玉等人却已经隔辈了,朱元璋并不相信他们会老老实实辅助朱允炆做个尽忠尽责的臣子,尤其是蓝玉这个朱允炆的舅公,更是桀骜不驯。

然后,为了保住朱允炆的皇位,又是一出蓝玉案,至此淮西功臣集团基本被屠戮殆尽,再没有人可以威胁到皇权,明朝中央集权也加强到了一个前所未有的高度。

那效仿赵匡胤杯酒释兵权呢,能不能达成加强皇权、保证子孙皇位的目的?以淮西功臣集团的权力欲望来说,基本不可能实现,大家都是穷苦老百姓,当初跟着朱元璋就是奔着升官发财去的,如今可以享天下了却要拿着钱告老还乡?放谁身上都无法接受!

效仿李世民、刘秀善待功臣?实际上也很难做到,因为功臣们横行霸道、贪腐成性已经搞得民怨沸腾,朱元璋自己更是对贪腐深恶痛绝,连自己的女婿欧阳伦因为走私茶叶都被他给杀头了,可能对他们网开一面吗?

所以说,诛杀淮西功臣集团不是朱元璋唯一的选择、也不是最优的选择,却是朱元璋在当时做的最正确的选择。

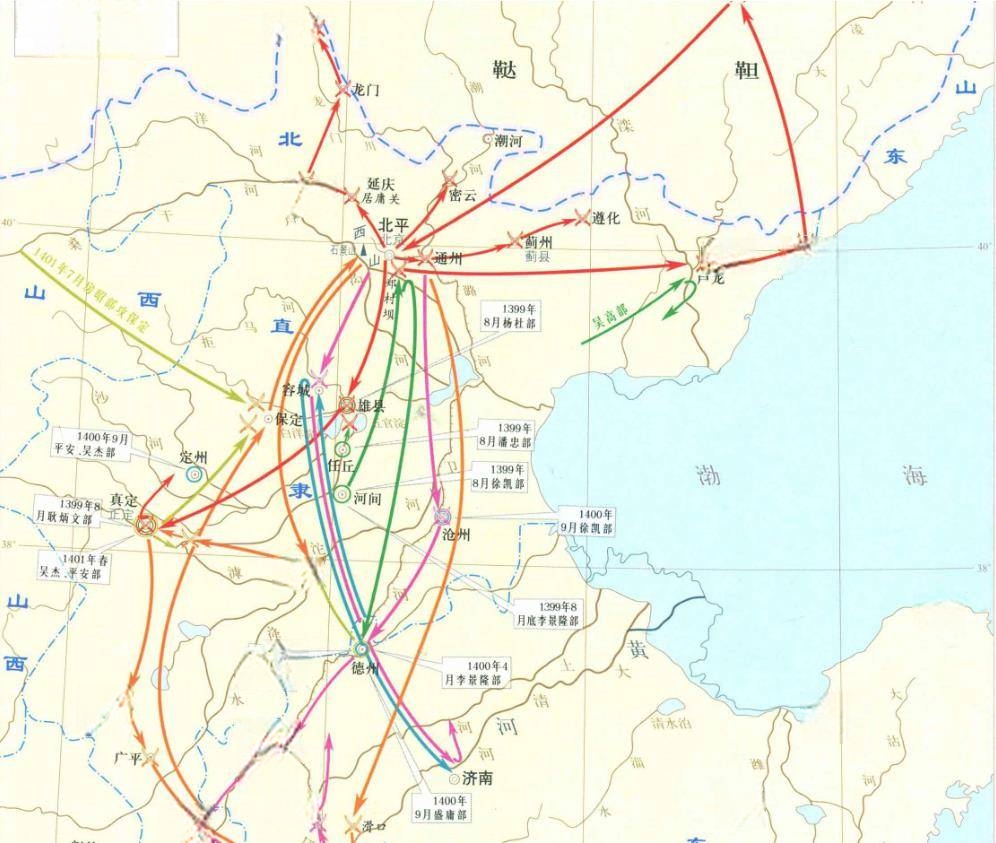

靖难之役

至于朱允炆败给朱棣,朱元璋确实要承担一部分责任,他杀了太多功臣,确实使得明朝人才出现了明显的断层。

但是更多的责任还是在朱允炆自身,如果他没有轻信黄子澄等人的纸上谈兵、登基不久就开始削藩,削藩的时候没有犹犹豫豫、直接弄死朱棣,在与朱棣大战的时候能够摒弃前嫌知人善用,都城被破、下落不明的恐怕就是朱棣而不是朱允炆了。