安史之乱,作为中国历史上最为惨烈的战争之一,深刻地影响了唐朝的命运,甚至改变了整个中国历史的走向。这场战争的根本原因并非单一因素,而是多种复杂的社会、政治、经济及文化因素交织的结果。本文将从多个角度分析安史之乱的根本原因。

一、政治腐败与中央集权的衰弱

唐朝自盛世而衰落,政治腐败是导致安史之乱的直接原因之一。随着唐玄宗李隆基的统治,后宫权臣如杨贵妃的家族逐渐掌握了实权,朝政日益腐败。杨国忠等权臣的专权行为,使得许多有才能的官员被排挤,导致朝廷内部矛盾加剧,民心向背。

此外,中央集权的衰弱也为地方割据提供了土壤。唐朝在盛世时建立了强大的中央集权体制,但随着地方节度使权力的不断扩大,中央对地方的控制力逐渐减弱。地方军阀如安禄山、史思明等人开始拥有了巨大的军事力量,他们不仅对中央政府的命令置若罔闻,还逐渐形成了自己的政治势力。

二、经济问题与民生困苦

经济问题是安史之乱的重要根源之一。唐朝的经济在盛世时期曾经繁荣,但随着时间的推移,税赋沉重、赋役繁多,民众生活困苦。尤其是在边疆战争频繁的情况下,中央政府为了维持军队开支,往往加重对农民的剥削,导致民众对统治者的不满情绪不断积累。

与此同时,安史之乱爆发前夕,唐朝的财政状况已经十分危急。由于连年征战,国家财政入不敷出,民众生活困顿,饥荒频发。这种经济困境使得广大农民失去对政府的信任,成为安史之乱的潜在支持者。

三、民族矛盾与地方割据

安史之乱的另一根本原因在于民族矛盾的激化。安禄山本是契丹人,史思明则是鲜卑人,他们的起义不仅是为了个人的权力,更是为了反抗汉族统治者的压迫。唐朝在征服各少数民族后,虽然采取了一些安抚政策,但对于边疆民族的管理依然存在许多问题,民族矛盾日益尖锐。

在这种背景下,安禄山和史思明利用民族矛盾,成功地团结了大量的少数民族士兵,形成了强大的军事力量。他们不仅在军事上对抗中央政府,更在政治上寻求自身的独立与发展。

四、社会动荡与思想影响

社会动荡是安史之乱的重要背景。在唐朝中后期,士人阶层与普通百姓之间的矛盾加剧,士人对朝廷的不满情绪愈发强烈。一方面,士人对朝廷的腐败感到失望,另一方面,他们又渴望通过起义来实现自身的理想与抱负。

同时,佛教、道教等思想在这一时期也产生了深远的影响。许多士人和普通百姓在动荡的社会中,寻找精神寄托,宗教信仰成为了他们反抗压迫、追求自由的重要动力。安禄山和史思明的起义,正是这种思想在特定历史背景下的体现。

五、安禄山的个人野心

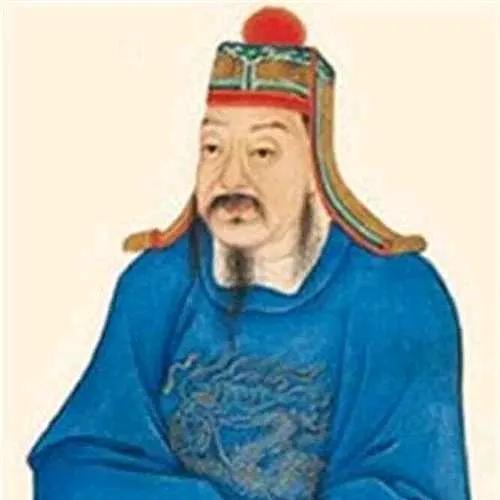

最后,安史之乱的根本原因还在于安禄山个人的野心。安禄山作为唐朝的一位节度使,拥有强大的军事力量和经济基础,但他并不满足于现状,渴望更大的权力。通过与史思明的合作,安禄山逐步积累力量,最终决定发动叛乱。

安禄山的起义不仅是对唐朝统治的不满,更是对自身权力的追求。他利用唐朝内部的矛盾和外部的压力,成功地发动了这场声势浩大的叛乱。

六、结语

安史之乱的根本原因是多方面的,既有政治腐败、经济困境、民族矛盾,也有社会动荡和个人野心等因素的交织。这场叛乱不仅对唐朝造成了巨大的损失,也深刻影响了后世对权力、民族和社会的思考。

历史的教训告诉我们,任何一个政权的稳定都离不开政治的清明、经济的繁荣和民族的团结。安史之乱作为历史的一个重要节点,提醒我们在面对复杂的社会问题时,必须保持警惕,避免重蹈覆辙。