在我们这个时代,艺术品投资已成为炙手可热的话题,被许多投资者视为避风港与试金石,大量资金涌入其中。然而,令人意想不到的是,在近年来瞬息万变的艺术品市场中,沉寂多年的古代佛经板块悄然崛起,在拍场上频频拍出令人惊叹的高价,刷新着人们对其价值的认知——原来,几张看似普通的古老纸页,竟能价值连城。

佛教思想自古以来对中国传统文化产生深远影响,早已融入中华文明的血脉之中。作为佛教思想的主要载体,佛经不仅承载着厚重的历史与文化信息,具有极高的历史价值和艺术价值,更在当下被市场赋予了显而易见的经济价值。与书画、瓷器等热门品类相比,佛经在拍场中结构相对简单,资金来源清晰,且赝品相对较少,这使得其价格的攀升过程更为清晰可见。据相关拍卖公司近十年的佛经拍卖数据统计显示,佛经艺术品确实经历了从价格低谷到不断攀升的过程。探究其价格变动的脉络及其内在与外在原因,对于佛经的投资者与收藏家无疑具有重要的启示意义。

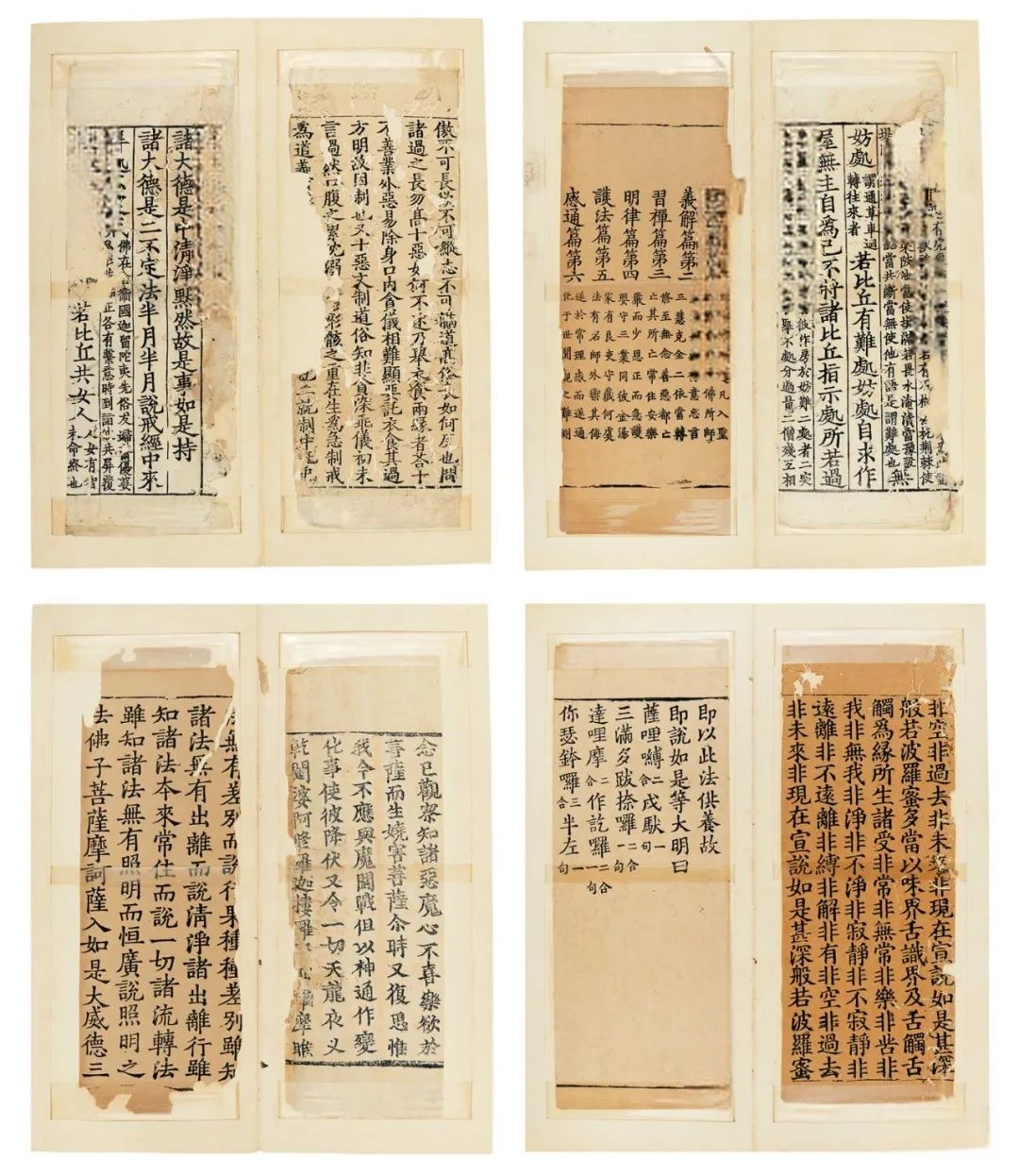

在佛教信仰中,佛经被尊为“法宝”,是修行者学习佛法、领悟智慧的根本所在。尽管佛经拍卖不像金铜佛像那样引人瞩目,但它始终拥有一批坚定的爱好者和支持者。拍场上出现的佛经拍品大致可分为三大类:写经系列、大藏经系列和私人刻经系列。这种分类方式与我国印刷技术的发展息息相关。雕版印刷术发明于唐朝并在中后期普及,活字印刷术则出现于宋仁宗时期。因此,唐中期以前的佛经多为写经,而雕版印刷术兴起后才有了印刷版佛经的出现。

千年佛教文化与当下物质文明的碰撞,是佛经价格攀升的外部驱动力之一。作为艺术品市场中的一个相对小众的门类,佛经在大环境带动下,价格不断刷新纪录,屡创新高。拍卖市场作为艺术品市场的二级市场,近年来高速发展,吸引了越来越多的投资者和爱好者。相较于书画、古玩,古籍善本(包括佛经)的收藏家数量较少,多是具有一定文化修养的个人藏家。尽管如此,近年来古籍善本在价格上也出现了五至六倍的增长,而佛经的涨幅更是有过之而无不及。

那么,佛经收藏为何一度显得“冷门”,又为何能在近年来迅速升温呢?高门槛和较少的专业人才曾是制约其发展的因素。艺术市场中,中国书画、瓷器杂项起步早,占用了大量市场资金,形成了成熟的投资和消化机制,投资者倾向于在熟悉领域活动。而古籍善本(包括佛经)相比瓷器、玉器或架上绘画,更多承载的是历史价值,而非直接的视觉或触感愉悦。佛经收藏门槛高,需要专业知识,相关专家稀缺,许多投资者因缺乏研究而不敢贸然入场。

然而,佛经古籍自身的独特价值是其价格上涨的内在支撑。佛经在收藏领域堪称特殊品类。首先,佛经普遍保存较好,年代久远,其历史文物价值不言而喻。其次,其装帧、纸张、刻写方式等都为研究古代物质文化提供了难得的实物标本。再者,佛经兼具宗教属性,可供养、可装饰、可念可读,从信仰意义上说,其价值更是难以用金钱衡量。

此外,赝品相对较少是吸引藏家的一大优势。艺术品市场鱼龙混杂,仿品、赝品层出不穷,尤其在书画、瓷器领域更为普遍。但古籍的仿制难度较大,伪造一本明清刻本需耗费大量人力、时间和较高的文化素养,造假成本高昂且周期长,这使得古籍仿品的数量相对较少,增强了投资者的信心。

对于一些书友而言,宋元佛经的升温曾是不可思议的市场炒作。但冷静分析会发现,尽管其他拍场常见古籍价格波动较大,宋元佛经的价格却异常坚挺,涨幅虽非暴涨,却从未回落,且极少重复上拍。这背后,是宋版佛经被低估的真正价值开始显现。

传统儒家四部分类体系中,佛经被归入子部“释家类”,地位不高,这导致在一些传统藏家或书商眼中,佛经不被视为藏书主流,“一页宋版,一两黄金”的说法也常特指非佛经古籍。在过去拍场上,宋版非佛经残页的价值曾远高于宋版佛经残页。然而,作为同一历史时期的产物,佛经残页在雕版印刷史上的地位及其反映出的文物风貌,与线装古籍残页并无二致。甚至在用纸(如金粟山藏经纸、毗卢藏自制染黄纸)和刻工方面,佛经可能更胜一筹,如顾廷龙先生赞誉的北宋初浙刻字体“字画斩方,神气肃穆”。因此,从收藏品角度看,佛经残页与线装古籍残页理应处于同等水平。

为什么残页也能达到收藏级?这与雕版印刷史上的实物上限有关。我国有明确纪年的刻本实物上限是唐咸通九年的《金刚经》(藏于大英博物馆),国内最早的是五代后唐天成二年(公元927年)的《弥勒上生经》。宋版因此成为刻本的“祖本”代名词,代表了雕版印刷的早期成就。宋版故纸残叶在用纸、刻工、版式、行格上皆有定制,能反映整部古籍的风貌,并且可以通过题跋、装框等方式进行展示,其收藏价值不可忽视。

现代藏书观念的转变也推高了佛经残页的价值。传统的“秘不示人”转变为关注书籍的艺术性和展示效果,“关注本身就可以带来价值”。拍场上的消费者或投资者更看重艺术品的保存状态和展示效果。一件藏品的设计感和场景代入感会影响其价值判断。作为可供展示的艺术品,佛经残页的收藏地位日益凸显。

此外,“从艺术品到供养品”的视角也值得关注。佛教艺术品(尤其是佛造像)价格飙升提供了启示。尽管供养佛经相对少见,但佛法僧同为三宝,佛经作为法宝,其价值也理应获得更多认可。当然,这一点更多涉及宗教信仰层面。

具体到拍场上的佛经品类,私人刻经相对小众,价值主要取决于其书法、收藏家背景、以及是否具有独特性(如王府刻经、名人刻经)。而大藏经系列则是市场的焦点。例如,苏富比拍出的一件明代永乐年间带有“郑和”款识的佛经抄本,估价仅十余万美元,最终却以高达1402.6万美元(约8690万元人民币)成交,充分显示了名人旧藏的巨大影响力。

具有较高价值的刻经版本众多,其中宋元刻经在拍场表现尤为突出。鉴赏宋元刻经主要通过卷首刊记或卷尾题记,以及版心下方的刻工姓名来确定版本,结合避讳可判断大致年代。对于残页,则需综合考察纸张(是否麻纸、皮纸、帘纹、染黄)、版式(字体、行数、字数),通过查阅经文内容和《二十二种大藏经通检》来确定是哪部佛经及版本。

决定一部佛经价格的因素复杂多样,包括年代、品相、刷印前后、刊记题记、内容价值、国内外存世量、名家递藏等。因此,衡量一件佛经的价值需要多方面综合考量。

总而言之,宋元汉文大藏经近年来在市场上表现出十分稳定的态势,藏家群体也日益多样化。虽然佛经的价值万万不能仅以世俗金钱衡量,但一旦进入市场,它便具备了价值属性。虔诚的信徒将信仰寄托于佛,佛经作为佛门三宝之一,也同时被赋予一种信仰的象征,这层特殊的意义,也构成了其在市场中独一无二的价值所在。