遗嘱是个人在生前对其财产或其他事务进行安排的法律文件,但你以为立份遗嘱就万事大吉了吗?实不相瞒,超过60%的遗嘱在司法实践中被认定无效!最近处理的继承纠纷案里,有老人临终前被子女胁迫改遗嘱的,有自书遗嘱被篡改关键条款的,甚至还有用AI伪造签名被识破的……今天咱们结合《民法典》最新条款和5个真实判决,手把手教你避开这些致命陷阱!

一、遗嘱有效的四大核心要件

1. 遗嘱人必须具有完全民事行为能力

根据《民法典》第1143条,无民事行为能力人或限制民事行为能力人所立的遗嘱无效。这意味着,遗嘱人在立遗嘱时必须神志清醒,能够完全辨认自己的行为。

案例警示:山东济南的王先生在立遗嘱时,因患有严重的精神疾病,被法院认定为无民事行为能力人。其子女因遗产分配问题产生争议,法院最终认定遗嘱无效,遗产按照法定继承处理。

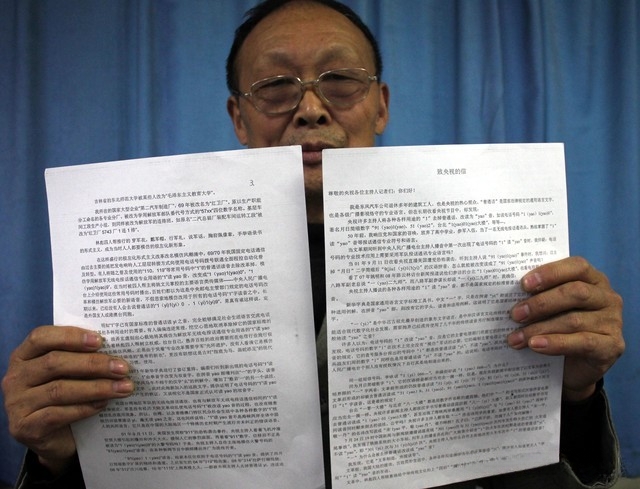

2. 遗嘱内容必须是遗嘱人的真实意思表示

遗嘱必须是遗嘱人自愿作出的,不受任何欺诈、胁迫或他人影响。如果遗嘱是在非自愿情况下作出的,则遗嘱无效。

案例警示:北京张老太立遗嘱时,大儿子以断绝母子关系相要挟,逼迫其将唯一房产留给自己。老人含泪签字后次日即住院,小女儿整理遗物时发现异常。庭审中,法院调取了老人住院病历,显示立嘱当日正使用镇静类药物,结合保姆证言“大儿子全程在场”的细节,最终认定存在胁迫情形,遗嘱无效。

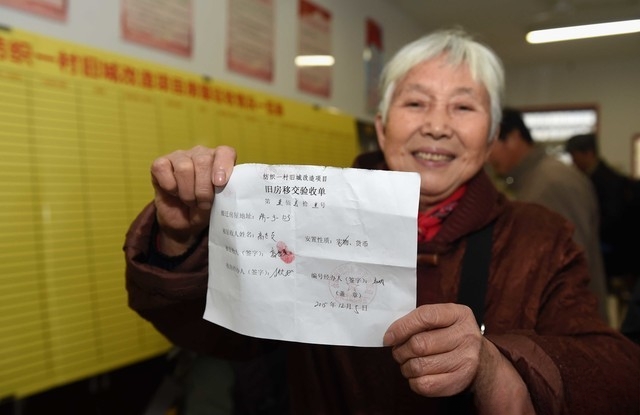

3. 遗嘱形式必须符合法律规定

《民法典》对遗嘱的形式作出了明确规定,包括自书遗嘱、代书遗嘱、录音录像遗嘱、公证遗嘱等。每种形式的遗嘱都需满足特定的法律要求。

案例警示:浙江李先生立下了一份代书遗嘱,但未有见证人在场签字。遗嘱人去世后,继承人对遗嘱的效力产生争议。法院依据《民法典》第1136条规定,代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,认定该遗嘱无效。

4. 遗嘱内容不得违反法律规定或社会公共利益

遗嘱内容不得违反法律强制性规定或社会公共利益。例如,遗嘱不得剥夺缺乏劳动能力且无生活来源的继承人的必要遗产份额。

案例警示:上海刘先生立下遗嘱,将全部财产赠与某慈善机构,但未为其缺乏劳动能力且无生活来源的子女保留必要的遗产份额。法院依据《民法典》第1141条规定,认定遗嘱部分无效,要求为该子女保留必要的遗产份额。

二、总结与实操建议

遗嘱的有效性直接关系到遗产的分配和继承人的权益。根据《民法典》的规定,遗嘱的有效性需满足以下四个条件:遗嘱人具有完全民事行为能力;遗嘱内容是遗嘱人的真实意思表示;遗嘱形式符合法律规定;遗嘱内容不得违反法律规定或社会公共利益。

为了避免遗嘱无效的风险,立遗嘱时请务必注意以下几点:

确保遗嘱人神志清醒:立遗嘱前最好进行医疗评估,证明遗嘱人具有完全民事行为能力。

保留自愿证据:立遗嘱时全程录像存证,避免日后产生争议。

选择合规形式:根据《民法典》规定选择合适的遗嘱形式,并确保满足所有法律要求。

保留必要份额:为缺乏劳动能力且无生活来源的继承人保留必要的遗产份额。

定期更新遗嘱:随着法律和家庭情况的变化,定期更新遗嘱内容。

记住这个黄金公式:清醒意识+自主表达+合规形式+人性底线=有效遗嘱!现在点击收藏,转发给身边需要的人,让更多人了解如何立一份有效的遗嘱!