那个红包递到我手里时,我没有多想。女儿说:"妈,给您的,过年了。"

我打开一看,泪水立刻涌了出来。颤抖的手指捏着那薄薄的纸片,却感觉无比沉重。

老伴见我发愣,推了我一下:"怎么了,老刘?这么大年纪了还掉金豆子?"

我叫刘桂珍,今年六十二岁,退休前是乡里的中心小学老师。三年前,女儿小芸生了孩子,她和女婿在单位都忙,便央求我和老伴帮着带外孙。

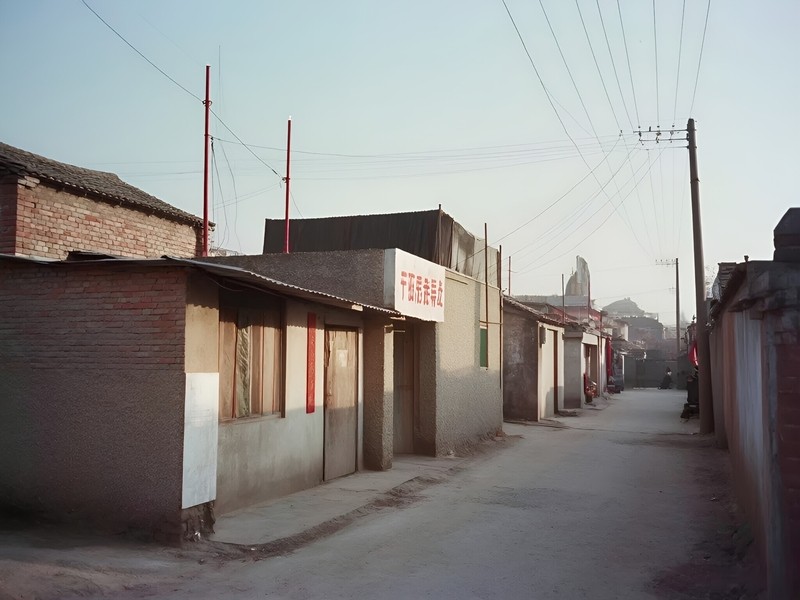

我们没多想就答应了,卖掉了在乡下住了大半辈子的老房子,跟着他们到了城里。那房子虽然不大,砖瓦也有些陈旧,可住了三十多年,墙角墙缝都是回忆。

卖房那天,老伴站在那棵老槐树下,摸着满是皱纹的树皮,叹了口气:"老刘啊,咱们这一辈子,就跟这老槐树似的,扎了根就是一辈子,这一拔根,还不知道能活多久呢。"

我拍拍他的肩膀:"老李,树挪死,人挪活。孩子们需要咱们,咱不就得跟着去吗?再说了,咱们这一辈人,什么苦没吃过?文革那会儿上山下乡,一年回不了一次家,不也熬过来了?"

城里的日子和乡下大不相同。我和老伴住在女儿家隔壁的小两居里,早出晚归地接送小孙子上幼儿园。

刚开始时,我常弄错公交线路,有一回甚至在商场里转了一个多小时找不到出口,急得满头大汗。商场里的灯光晃得我眼花,电梯上上下下的,我总怕自己一不小心就迷了路。

老伴笑我:"刘老师,您在乡里头可是'活地图',到了城里咋成了'迷路鬼'啦?"他倒是适应得快,没几天就摸清了周围的路,还跟小区里的老头老太太们混熟了,天天早上结伴去公园锻炼。

小外孙叫豆豆,是个机灵鬼。刚满三岁,说起话来像个小大人。

他最爱窝在我怀里听我讲故事,尤其喜欢我讲以前乡下的事——牛耕田、割麦子、打谷场上的故事。每次都听得眼睛发亮,好像那些他从未见过的乡村场景就在眼前一样。

我的退休金不多,每个月两千出头,但每次都攒些给他买小零食和图书。老伴常说:"你呀,越老越糊涂,都这把年纪了还舍不得花钱,攒着干啥?又不能带到棺材里去。"

我只是笑笑:"老了老了,除了疼孙子还能干啥?再说了,咱们那会儿,谁家不是省吃俭用?这习惯哪是说改就能改的。"

带豆豆的日子虽然辛苦,但也有说不出的甜。每天早上六点多,天刚蒙蒙亮,我就起床准备早饭。

老旧的电饭煲"咕噜咕噜"地响着,厨房里弥漫着稀饭的香味。七点半,我得把豆豆从被窝里挖出来,给他穿衣服、洗脸、刷牙,然后送他去幼儿园。

有时候他赖床,我就哄他:"豆豆乖,起床了,今天老师要教新歌呢。"有时候他耍小脾气,不肯吃饭,我就变着花样给他做些小动物造型的饭团。

幼儿园离家有两站地,我每天推着婴儿车,走走停停,路上常遇到同样送孙子孙女的老人。大家互相点头打招呼,偶尔站在路边聊几句。

"您家孩子好哄吗?我家那个,一到吃饭就磨蹭。"一位戴着老花镜的奶奶问我。

"都一样,小孩子嘛,哪有不调皮的。"我笑着回答,心里却暗自庆幸豆豆虽调皮但还算听话。

去年冬天的一个夜晚,豆豆突然发起高烧。窗外北风呼啸,温度骤降到零下。女儿女婿都出差在外,我和老伴慌了手脚。

豆豆的小脸烫得吓人,嘴唇干裂,眼睛半睁半闭的,小手无力地抓着被子。我用了老办法,用湿毛巾给他物理降温,可温度计上的数字依然在38.5度以上。

"老李,不行,得送医院。"我着急地说。老伴二话没说,拿起外套就往外跑:"我去叫出租车。"

窗外下着小雨,夹杂着雪花,路灯的光被雨雾笼罩,显得格外昏暗。我们等了半天,也没见到出租车的影子。

"算了,等不了了。"老伴拿起伞,我抱起滚烫的豆豆,裹了条厚毯子就往医院跑。

那一夜,我们在急诊室守到天亮,豆豆的烧才退下来。医生说是普通的病毒感染,打了针,开了药,叮嘱我们要多让孩子喝水。

等女儿女婿赶回来时,我们已经带豆豆回到家,孩子还在睡,小脸依然有些泛红。

女婿看到豆豆脸色苍白,皱着眉头说:"是不是老人家照顾不周啊?孩子这么小,感冒发烧可耽误不得。"

那话扎在心头,疼得我说不出话。我低着头,手指不停地搓着围裙角,心里一阵委屈:我们冒着雨雪把孩子送到医院,守了一夜,怎么到头来还成了我们的错?

老伴倒是梗着脖子:"孩子发烧是正常的,我们又不是故意的。医生也说了,这个季节换天气,小孩子容易着凉感冒。"

女儿看出了我的难过,拉着女婿的袖子使了个眼色,女婿这才讪讪地说:"爸,妈,我不是那个意思,就是看到孩子生病,心里着急。"

那晚之后,我总觉得女婿对我们有了些芥蒂,说话做事都客客气气的,再没了刚开始那种亲热劲儿。

女儿夫妻工作忙,常常到了约定时间也不来接豆豆。有时候,我们在幼儿园门口等到最后一个孩子都走了,豆豆小手拉着我的衣角,仰着小脸问:"奶奶,妈妈是不是忘记我了?"

我只能笑着摸摸他的头:"妈妈忙着挣钱给豆豆买好吃的呢,我们再等等。"心里却不是滋味:现在的年轻人啊,工作是重要,可孩子也得顾啊。

立冬那天,北风呼呼地刮,幼儿园门口只剩下我们一家等在那里。豆豆已经等得不耐烦,在地上跺着小脚取暖。

他指着天上说:"奶奶,你看,乌鸦都回家了,我们什么时候回家啊?"

我蹲下身,给他系紧围巾:"豆豆乖,妈妈说她今天开会,可能要晚一点。我们先去奶奶家喝热牛奶好不好?"

小家伙点点头,牵着我的手往家走。我的膝盖最近总是疼,可又不好意思在孩子面前喊苦,只能一步一步慢慢走。

老伴见我脸色不好,二话没说,从我手里接过豆豆的小书包,又把外孙抱在怀里:"来,豆豆,爷爷背你回家,走咱们的小飞机!"

豆豆一下子来了精神,咯咯笑着趴在老伴背上,两人嘴里还"嗡嗡"地模仿着飞机声。我看着他们爷孙俩,心里的气儿也消了一半。

其实,我心里也有怨气。可是回头看看豆豆那张小脸,又把话咽回肚子里。

晚上,我常常把这些琐事记在一个旧笔记本上,算是自己的一点发泄吧。"今天又等到最后,小豆豆说冷,我把围巾给他围上了。他问我冷不冷,我说不冷,其实手都冻红了。回家后,老李给我倒了杯热水,说我太逞强。其实他比我还心疼孩子,今天他的老寒腿又犯了。"

写完这些话,心里的疙瘩也就舒展开了。这本笔记本是我从乡下带来的,皮已经有些发黄,纸页也泛着旧黄色,但书写起来格外顺手。

每晚豆豆睡下后,我就坐在床边的小桌旁,借着台灯昏黄的光写几句。有时候是记录豆豆的成长,有时候是抱怨生活的不易,有时候也会写些对未来的期许。

记得有一次,我写道:"今天豆豆学会了系鞋带,第一次自己系好,高兴得直跳。我想,等他上学了,肯定是个聪明孩子。老李说我太宠他,可转头自己又偷偷给他买了糖葫芦。这老头子,嘴硬心软,跟年轻那会儿一模一样。"

我没想到女儿会看到这本笔记。那是在春节前的一个下午,她来接豆豆回家过节。

我去厨房煮水饺,她坐在沙发上无意中翻开了放在茶几上的笔记本。她没有出声,只是安静地翻着那些歪歪扭扭的字迹,有时候还用手指轻轻抚过那些浅浅的墨迹。

茶几上摆着我们全家的老照片,是刚搬来城里那会儿拍的。照片里,我和老伴站在后排,笑得合不拢嘴;女儿和女婿抱着还是婴儿的豆豆站在前面,年轻的脸上写满了对未来的期待。

我端着水饺出来,看见她眼圈发红。"妈,您和爸这几年很辛苦吧?"她声音有些发颤。

我摆摆手:"哪有什么辛苦的,带外孙是天经地义的事。再说了,咱们那会儿,一口锅要煮十来口人的饭,现在才几个人?这点事算什么。"

"可是,"她低着头,手指拨弄着笔记本的边角,"您在这里写的,腿疼,腰疼,早起晚睡的,我都不知道..."

"哎呀,我这人就是爱唠叨,写着玩的。"我把水饺放在桌上,转移话题,"快尝尝,你最爱吃的韭菜馅的。"

老伴从卧室出来,看到气氛有些沉闷,立马接过话茬:"小芸啊,你妈这人你还不知道?嘴上说不在乎,心里比谁都记着。要我说啊,她这辈子最对不起的就是你。"

女儿抬起头:"爸,您这话是什么意思?"

老伴叹了口气,拿起茶杯慢慢喝了一口:"那会儿你妈当老师,整天忙学校的事,早出晚归的。你还小,经常是我一个人接送你上学,给你做饭。你妈总说亏欠你,这不,现在有机会帮你带孙子,她比谁都上心。"

我白了老伴一眼:"老李,你少在那胡说八道。我那会儿忙是忙了点,可也没耽误孩子啊。"

女儿沉默了一会,突然说:"妈,您知道吗?小时候我特别羡慕同学家的妈妈,可以每天接送他们。后来我长大了,才明白您是为了我们家才那么拼命工作。现在我也是这样,总想着多赚点钱,给豆豆创造更好的条件,却忽略了他的感受。"

我看着女儿,恍惚间仿佛看到了年轻时的自己。那时候,为了多挣些工分,我总是天不亮就去地里干活,晚上还要批改作业到深夜。小芸经常趴在桌子边睡着,我才发现已经很晚了。

"傻孩子,"我拍拍她的手,"咱们这一辈子,不就是为了下一代活着吗?你爸说得对,我可能是亏欠了你些,现在能帮你分担,我心里也踏实。"

临近春节,我对老伴说:"咱们回乡下住几天吧,好久没回去了。"

老伴放下手中的报纸:"回去干啥?房子都卖了,住哪儿?再说这大冷天的,乡下那边冷得很,没暖气,你受得了吗?"

其实是我心里憋着一口气,想让女儿他们也体会一下带孩子的不易。我嘴上不说,心里早就盘算好了:回老家住几天,她们夫妻俩没人照应孩子,肯定会手忙脚乱的。

老伴似乎看穿了我的心思:"老刘啊,你这心眼儿也太小了。人家小两口不容易,工作那么忙,哪有时间照顾孩子?咱们老了,不就该多帮衬着点吗?"

我不吭声,继续收拾东西。老伴又说:"再说了,你离开豆豆,能安心吗?这孩子都跟你一个调调了,早上第一件事就是找奶奶。"

他这话倒是说到我心坎上了。真要离开豆豆几天,我还真有些不舍得。

除夕那天,女儿准备了一桌子菜,硬是把我和老伴留下来过年。

桌上摆着红烧肉、清蒸鱼、白切鸡,还有我爱吃的蒜泥白肉。这些年来,小芸的厨艺见长,菜色香味俱全,比我做的还好吃几分。

席间,我执意要说回乡下的事,女儿突然流下眼泪:"妈,您别走,豆豆离不开您。这几天他一直问我,为什么奶奶要回老家?是不是不要豆豆了?"

她端起酒杯,郑重其事地给我和老伴倒了两杯:"这两年,是我和孩子他爸对不住您二老。我们忙工作,把豆豆全推给您照顾,您从没抱怨过一句。我看了您的笔记本,才知道您付出了多少..."

原来女儿夫妻一直心存感激,只是不善表达。

女婿也红着脸敬酒:"爸妈,是我们不懂事,以后一定多陪陪豆豆。您别看我平时话少,其实心里一直记着您二老的好。那天豆豆发烧,我是真的着急了,说话不中听,您别往心里去。"

我看着眼前这个憨厚的小伙子,心里的芥蒂也消散了。是啊,都是为了孩子好,何必那么计较呢?

豆豆穿着新衣服,在桌子边蹦蹦跳跳:"奶奶,我给您包了个红包,可大了!"说着,从口袋里掏出一个皱巴巴的红包,递给我。

女儿赶紧解释:"他这两天一直吵着要给您包红包,非要自己动手。"

我接过那个小红包,里面是张皱巴巴的纸,上面歪歪扭扭地画着几个人,大概是我们一家人的样子。

我刚要收起来,女儿又递过一个红包:"妈,这是我和他爸给您的。不成敬意,您别嫌少。"

那个红包里,不只有钱,还夹着豆豆画的一张全家福和女儿写的一封信。信不长,却字字烫心:

"妈,这些年您为我们付出的,不是钱能衡量的。但请收下这份心意,这是我和孩子他爸这三年每个月都存下一点,想着总有一天要亲自交给您...我们知道,从乡下搬到城里,您和爸失去了多年的朋友和熟悉的环境,却从未抱怨过一句。每次看到您弯着腰,一点一点教豆豆系鞋带、认字母,我都感动得想哭。您已经付出了大半辈子,现在本该享清福,却还要为我们操心。儿女们不孝,等我们工作稳定了,一定让您和爸过上更好的日子..."

我含着泪,终于明白亲情不是一道只有付出和接受的算术题,而是彼此心照不宣的理解与支持。

想起刚到城里那会儿,我和老伴常坐在阳台上发呆,眺望着远处的高楼大厦,感觉像是闯入了另一个世界。

那时候,我们最怀念的是乡下的那片菜地。每到春天,青菜豆角长得郁郁葱葱,空气中都是泥土和植物的清香。城里虽然便利,却少了那份泥土的气息。

女儿看出我们的不适应,在阳台上辟出一小块地方,让我们种些盆栽蔬菜。老伴兴致勃勃地种了几盆葱和辣椒,我则种了几棵小白菜。每天早上,我们都要去看看它们长了多少,仿佛那几盆小菜就是我们与故土的联系。

看着一家人团坐在一起的样子,我忽然觉得,这城市的生活也没那么冷冰冰了。老伴在桌下悄悄捏了捏我的手,我知道,这个家,正是我们共同守护的温暖港湾。

夜深了,豆豆已经睡着了,小脸在灯光下显得格外安详。我轻轻抚摸着他的小脸,心想:这孩子长得真快,转眼就三岁多了。

"妈,您在想什么呢?"女儿端着热茶走进来,轻声问道。

"没什么,就是看着豆豆,想起了你小时候。"我接过茶杯,小声回答,"你小时候也是这样,睡相特别好,一整晚都不带翻身的。"

女儿在床边坐下:"妈,我小时候是什么样子?您总说我调皮,可我怎么不记得了?"

我笑了:"你啊,三岁的时候,有一次非要自己扫地,结果把扫帚都拆散了。你爸本来想骂你,结果看你一本正经地说'我在帮妈妈干活',又心软了。"

女儿靠在我肩上,就像小时候那样:"妈,您辛苦了。小时候是您带我,现在是您带豆豆。我有时候想,自己真是太不懂事了,总是让您操心。"

我拍拍她的手:"傻孩子,这有什么辛苦的?看着你们好好的,我和你爸就满足了。"

第二天一早,豆豆爬到我腿上,奶声奶气地说:"奶奶,我长大了要赚好多好多钱,买一个大房子给您和爷爷住。"

我笑着亲了亲他的小脸:"奶奶只要你健健康康的,比什么都强。"心里却在想:这孩子,才这么点大,就知道心疼人了,长大了肯定有出息。

窗外的烟花绽放,映照着屋内每个人的笑脸。我想,人到暮年,能守着这样一份真挚的亲情,便是最大的富足了。

回望这六十多年的光阴,有苦有甜,有笑有泪。年轻时拼命工作,中年时操劳家务,到老了还在为儿孙们忙前忙后。

但每当看到豆豆那张天真的笑脸,听到他奶声奶气地叫一声"奶奶",所有的疲惫和委屈都烟消云散了。也许,这就是生命的意义吧——付出,传承,然后看着新的生命在爱中成长。

那个红包,我一直珍藏在枕头下面。有时候夜深人静,我会拿出来看看,仿佛那不只是一张纸,而是沉甸甸的爱和牵挂。