在《周易》体系中,卦象的衍生关系是解读卦爻变化的核心方法论。以下系统解析九种重要卦变术语及其象数原理:

一、重卦(六爻卦)

定义:由两个三画经卦(八卦)重叠而成的六十四卦。体现"阴阳相推而生变化"(《系辞》)。

如乾下乾上为乾卦(䷀),震下坎上为屯卦(䷂)。

应用:六十四卦象征万物错综复杂的交互关系,是占筮的基本单位。

二、互卦(交互卦)

指在一个六爻卦中,除了上卦和下卦两个经卦外,又由二、三、四爻组成互卦,由三、四、五爻组成交卦,将交卦放在上面、互卦放在下面,组成的新卦象。

示例:大过卦(䷛)→互卦为乾卦(䷀)

本卦:䷛(巽下兑上)

互卦:二三四爻为乾(☰),三四五爻为乾(☰)

深意:揭示事物发展的中间阶段或内在本质,如《左传》载史苏占晋献公嫁女,通过互卦预见"挟剑之象"。

三、之卦(变卦)

本卦某爻发生阴阳变化(老阴变阳/老阳变阴),生成新卦。

例:乾卦(䷀)初九爻动,变为姤卦(䷫)

乾初九(阳)→初六(阴)

应用:在《左传》《国语》占例中广泛使用,如毕万筮仕得《屯》之《比》,通过本卦、之卦综合断吉凶。

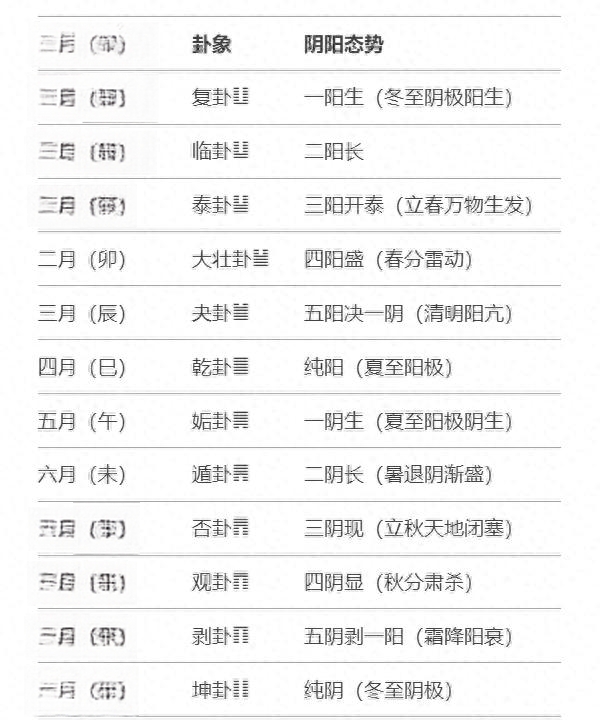

四、月卦(消息卦)

十二消息卦对应十二月阴阳消长,揭示天体运行与万物生灭规律。

十二消息卦与月份对应表

延伸解读

1. 卦气说进阶:孟喜将六十四卦配入二十四节气,每卦主事六日七分,如:

中孚(䷼)配冬至(印证"冬至一阳生")

坎(䷜)配大寒(对应"坎为水"的严寒意象)

2. 物候启示:

泰卦(寅月):天地交泰,农耕始作(对应《月令》"东风解冻,蛰虫始振")

观卦(酉月):风行地上,观察民情(《象传》"先王以省方观民设教")

此体系将抽象卦理具象化为农时政令,是汉代"天人感应"思想在易学中的典型体现。

五、对卦(错卦/旁通卦)

将一个六爻卦的每一个爻的阴阳属性完全反转后得到的新卦,体现"阴阳对待"思想,代表事物的对立面或潜在状态。

乾(䷀ )↔ 坤(䷁)

坎(䷜ )↔ 离(䷝)

《周易折中》云:"错者,阴阳相对之名",如泰(䷊)与否(䷋)构成动态平衡。

六、综卦(覆卦)

将卦象180度翻转,形成新卦。综卦代表事物的另一面或相反状态,提示需从对立角度审视问题。综卦常用于分析事物发展中的转折或反转趋势,强调阴阳消长的循环性。

屯(䷂ )↔ 蒙(䷃)

需(䷄ )↔ 讼(䷅)

特殊情形

自综卦(不可综):部分卦象颠倒后仍为自身,称为“自综卦”或“不可综卦”,包括:

乾(䷀)、坤(䷁)、坎(䷜)、离(䷝)、颐(䷚)、中孚(䷼)、小过(䷽)、大过(䷛)。

例:乾卦(䷀)颠倒后仍为乾卦,象征天道的恒常不变。

七、交卦

将一个六爻卦的上卦与下卦互换位置后形成的新卦。(通常与互卦同义(中间四爻重组),少数流派指上下卦交换。)

例:地天泰(䷊)上下卦交换后为天地否(䷋)

水火既济(䷾)上下卦交换后为火水未济(䷿)

通过上下卦的交换,体现《易经》中“换位思考”的哲学思想,帮助人们从对立面的角度理解问题。

八、包卦

指一个六爻卦中,上下三爻包裹中间三爻的结构。由初爻,二爻,上爻组成一个卦为上包卦,上包卦中间包着上互卦;由初爻,五爻,上爻组成的一个卦为下包卦,下包卦中间包着下互卦。

例如:

咸卦(䷞)与恒卦(䷟)为坤卦(☷)包裹乾卦(☰),象征“阴包阳”;

损卦(䷨)与益卦(䷩)为乾卦(☰)包裹坤卦(☷),象征“阳包阴”。

九、像卦(大象)

又称“大象”,指将六爻卦(由上下两个三爻卦组成)拆解为两个三爻卦的“像”来解析卦象。例如:

中孚卦(䷼)和颐卦(䷚)被视为离卦(☲)的扩展,合称“大离”;

小过卦(䷽)和大过卦(䷛)则像坎卦(☵),称“大坎”。

这种归类方式源于两汉易学家对卦象的深化解读,强调从整体视角把握卦的深层含义,体现“以简驭繁”的易理思维。

卦变体系概括

卦变体系思维导图

学术价值:这些卦变法则构成汉易"象数学"的核心框架,虞翻"卦变说"、焦赣"卦气说"、来知德"错综说"皆源于此。掌握其内在逻辑,方能穿透《周易》"变动不居,周流六虚"的哲学本质。