本内容纯属虚构故事,不传播封建迷信,请读者朋友保持理性阅读。

千年文坛,东坡居士当属一绝。其诗词歌赋,字字珠玑,句句经典。然世间万物,皆有正反两面,名声越盛,误解越深。

苏轼一生著作等身,却有一首诗被世人误解至深,以至于今人提及,面露尴尬,羞于出口。

此诗开篇句便是千古流传的名句,却因后人曲解,失其本意。

究竟是何等名句?又藏着怎样的深意?为何会被如此误解?且随我一探究竟。

元丰三年(1080年),苏轼因"乌台诗案"获罪,被贬黄州。初到黄州时,苏轼心情郁结,寄情于山水田园间,以排解内心的郁闷。

这年冬日,黄州飘起了鹅毛大雪,银装素裹,天地一色。苏轼独自在雪中漫步,忽见远处一座破旧的小庙,便走了进去。

庙内香火寥寥,只有一位白发老僧在打坐。见苏轼进来,老僧睁开眼睛,微微一笑:"居士风雪中来,必有所感。"

苏轼拱手行礼:"老师法眼如炬。这雪景让我想起了许多往事,心中颇有感触。"

老僧点点头:"人生如梦,得失成败皆是虚幻。居士才高八斗,却因言获罪,想必心中郁结难消。"

苏轼苦笑一声:

"老师说得极是。我自幼读书,一心向学,却不料落得如此下场。时常思考,究竟是我错了,还是这世道错了?"

老僧站起身,为苏轼沏了一杯清茶:"茶凉了,再续便是。人生亦如此茶,冷暖自知。"

苏轼接过茶盏,品了一口:"味苦而回甘,如人生百味。"

老僧笑道:"居士悟性极高。人生在世,不过几十载光阴。喜怒哀乐,得失荣辱,皆是过眼云烟。何不看淡些,活得自在些?"

苏轼听罢,若有所思。

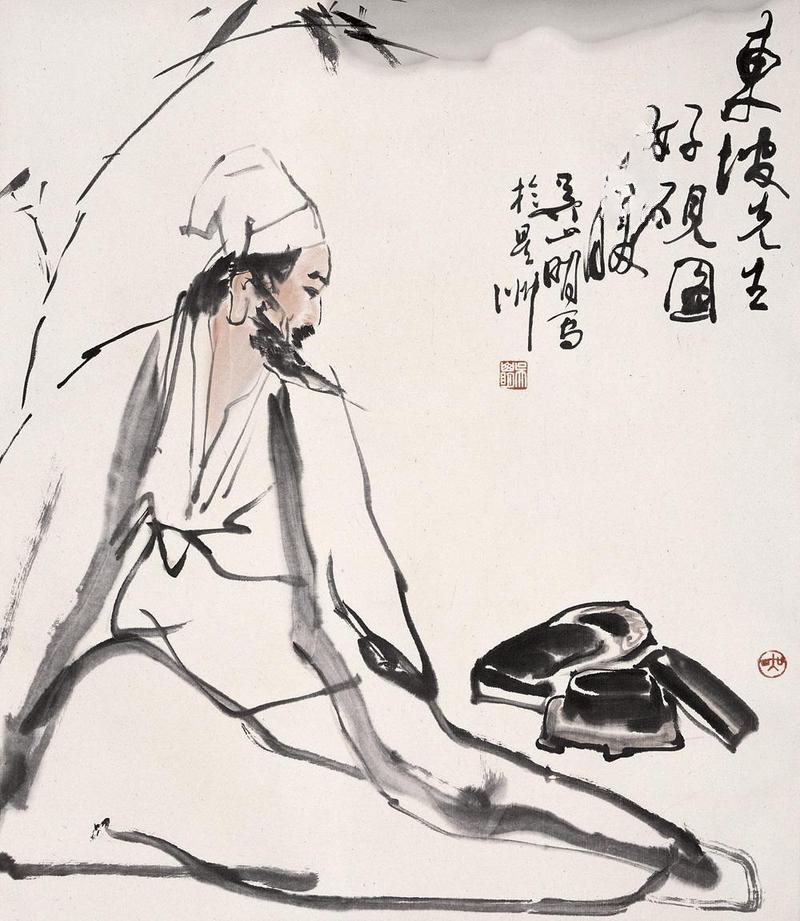

这时,庙外雪越下越大,天色渐暗。老僧邀苏轼在庙中留宿一晚。夜深人静,苏轼辗转难眠,起身推开窗户,望着皎洁的月光洒在茫茫雪地上,心中豁然开朗。

他取出纸笔,挥毫而就,写下了那首后来被世人误解的名篇。

写完之后,他读了一遍,自己都忍不住笑了起来。这首诗如此直白地表达了他此刻的心境,却又包含了深刻的人生哲理。

第二天清晨,苏轼向老僧辞行。临走前,他将昨夜所作的诗交给了老僧:

"此诗粗鄙直白,却是我心中真实感受,请老师指点。"

老僧接过诗作,细细品读,不禁拊掌大笑:

"妙哉!居士此诗看似粗俗,实则大智若愚,直指人心。可惜世人浅薄,恐怕难解其中三昧。"

苏轼谦虚地说:"不过是夜半胡思乱想,信手涂鸦罢了。"

老僧摇头:"此诗虽不似居士其他作品华丽精致,却道出了人生真谛。将来必有明眼人能识得其中真意。"

苏轼离开小庙后,将这首诗默记在心。回到住处,他重新抄录了一份,珍藏起来,并未广为传播。

几个月后,苏轼的好友文同前来黄州探望。两人把酒言欢,苏轼酒酣耳热之际,提及了那首诗。

文同听后,连连称赞:"此诗看似粗鄙,实则直抒胸臆,字字珠玑!待我回去传与诗友们共赏。"

苏轼摆手道:"此诗开头太过直白,恐怕会被人误解。还是不要外传为好。"

谁料,文同回京后,还是将这首诗传了出去。一时间,议论纷纷。有人赞叹苏轼看透人生,直言不讳;也有人摇头叹息,认为堂堂苏大学士写出如此粗鄙之作,实在有失身份。

更有甚者,将此诗断章取义,只取其表面意思,竟将其视为低俗之作,在私下传阅,引人发笑。苏轼得知后,哭笑不得。他没想到自己一时兴起写下的真情实感,竟被如此曲解。

这首诗的开篇第一句,本是道出人生真谛的千古名句,却因其直白的表达方式,如今竟然让人羞于出口。

究竟这首诗写的是什么?开篇的千古名句又是什么?为何会被世人如此误解?

原来,苏轼那夜在雪中小庙所作的诗,正是那首著名的《题金山寺》:

"腹中书一万卷,胸次心全不牢。 这些名利竞争事,奔波劳碌几时了。 人间本是浮生梦,无常何须叹老枯。 莲池肉眼常开处,到了他年悟即休。"

这首诗的开篇"腹中书一万卷",本是形容苏轼学识渊博,肚子里装着万卷书,比喻他的博学多才。然而紧随其后的"胸次心全不牢",却道出了一个深刻的人生感悟:即使学富五车,若心志不坚,亦是徒劳。

这首看似直白的诗,实际上蕴含了深刻的禅理。苏轼通过这首诗表达了他在贬谪之后的顿悟:世间名利如梦幻泡影,人生短暂,何必为虚名浮利而劳神费心?真正的智慧不在于积累多少知识,而在于明心见性,看透生死。

然而,后人却因"腹中书一万卷,胸次心全不牢"这一开篇句的直白表达,将其曲解为粗鄙之语,以至于今人提及,多有羞涩之意。实际上,这恰恰反映了世人对苏轼这位大文豪的误解。

苏轼一生坎坷,却始终保持旷达豁达的心态。在黄州贬谪期间,他创作了大量传世佳作,如《赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》等。

而这首《题金山寺》虽不如其他作品华丽精美,却最真实地反映了苏轼在经历人生大起大落后的心境。

文同将此诗带回京城后,引起轩然大波。

有人赞叹苏轼直抒胸臆,不拘小节;也有人批评他有失大家风范。

苏轼得知后,只是一笑置之。在给好友的一封信中,他写道:"吾诗意在言外,知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。"

多年后,当苏轼重回朝廷,有人提及此事,苏轼坦然道:"吾诗虽粗,意却不粗。腹有诗书气自华,心有菩提意自明。若为粗语所惑,则不能见其中禅意矣。"

宋代著名文学家黄庭坚在评价这首诗时说:"东坡此诗,语虽直白,意却深远。开篇道破人生修行之要,即是明心见性。可叹世人只见其表,不解其里。"

历代学者对这首诗有着不同的解读。有人认为这是苏轼对科举制度和官场文化的批判;也有人将其视为苏轼对自身处境的反思;还有人从禅宗角度,将其解读为苏轼对生死、得失的超脱。

无论如何解读,这首诗的开篇"腹中书一万卷,胸次心全不牢"确实是一句蕴含深意的千古名句。它告诉我们:知识的积累固然重要,但心性的修养更为关键。如果只有满腹经纶而没有坚定的心志和正确的价值观,终究难成大器。

时至今日,这首诗仍被一些人误解为粗鄙之作,实在是一种遗憾。若能跳出字面意思,深入理解苏轼当时的心境和人生境遇,便能领悟到这首诗背后的深刻哲理。

东坡居士一生著作等身,这首被误解的诗虽不为人所熟知,却最能体现他豁达的人生态度和深刻的人生智慧。

正如他在《定风波》中所言:"回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。"人生在世,不过是一场梦幻,看破红尘,方能自在逍遥。