慢性结肠炎患者的寿命是否真的存在30年上限?这个问题的答案需要从疾病本质、个体差异、医疗进步三个维度展开分析。与其被数字吓倒,不如先建立对疾病的科学认知——它既不是死刑判决书,也绝非无关痛痒的小毛病,而是一场需要智慧与耐心的长期博弈。

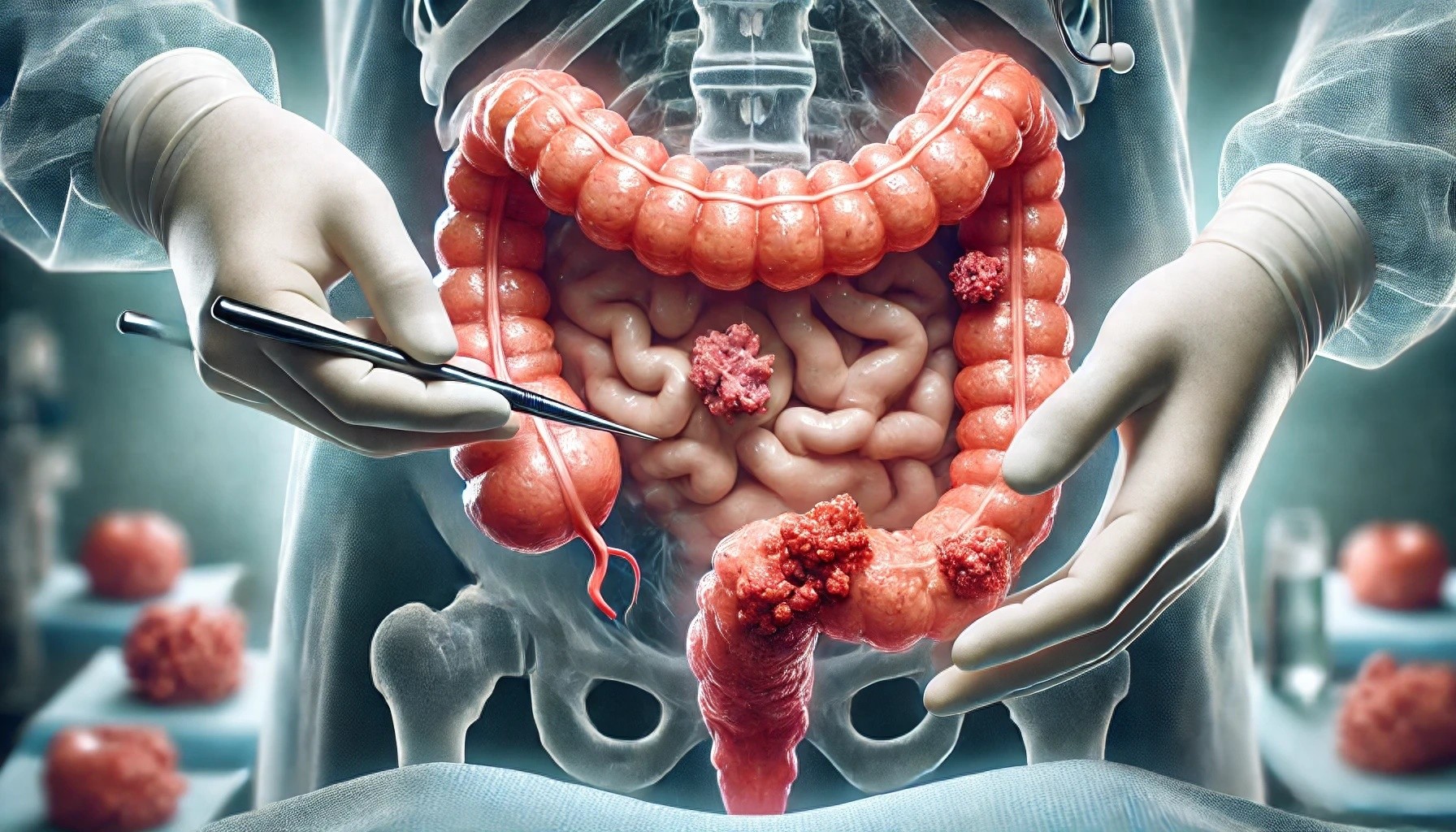

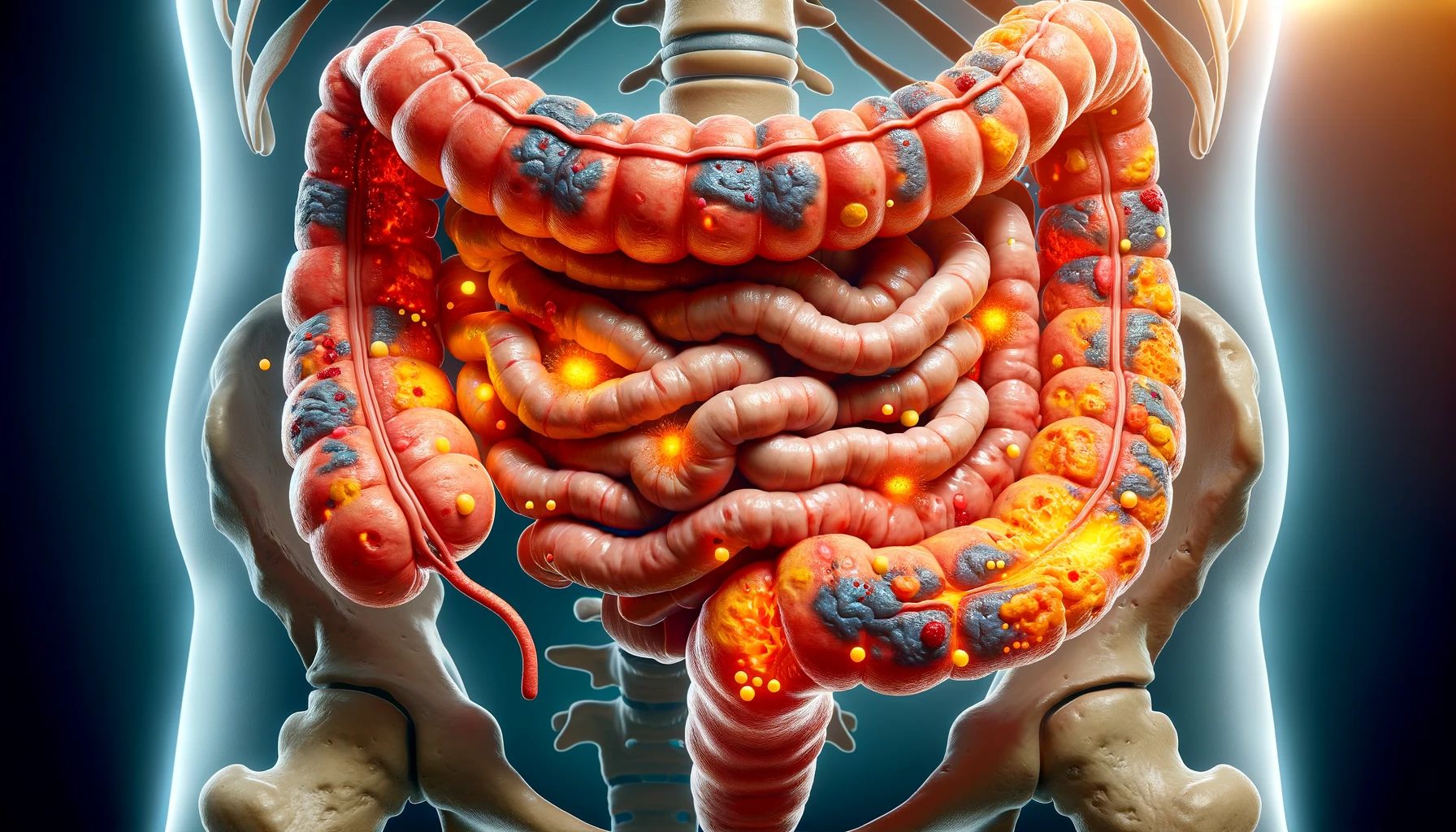

从医学定义来看,慢性结肠炎是结肠黏膜的慢性炎症性疾病,主要包括溃疡性结肠炎和克罗恩病两种类型。这类疾病最显著的特点是病程呈"发作-缓解"的波浪式进展,就像潮汐般反复侵袭肠道。但值得注意的是,它本身并不直接致命,真正威胁生命的是长期炎症可能引发的并发症:肠道狭窄、穿孔、癌变风险升高,以及营养不良、免疫系统紊乱等连锁反应。因此,患者的生存质量与寿命长短,本质上取决于能否将炎症活动控制在稳定状态。

现代医学研究给出了令人安心的数据支撑。英国胃肠病学会跟踪研究显示,经过规范治疗的溃疡性结肠炎患者,其寿命预期与普通人群差异不足5%;美国克罗恩病与结肠炎基金会统计表明,75%的患者通过药物治疗可实现黏膜愈合,将癌变风险降至正常水平。这些数据揭示了关键真相:决定生命长度的不是疾病本身,而是治疗依从性、定期监测意识和自我管理能力。就像高血压患者需要终身服药控制血压,慢性结肠炎患者完全可以通过医患配合,将疾病对寿命的影响降到最低。

在临床实践中,我们观察到两个极端现象:部分患者因过度焦虑导致免疫力崩溃,反而加重病情;另一些人则轻视疾病,在症状缓解期擅自停药,最终付出沉重代价。这恰恰印证了"三分治七分养"的道理。日本肠道专家提出的"5R疗法"值得借鉴:移除肠道刺激源(Remove)、补充有益菌群(Replace)、修复黏膜屏障(Reinoculate)、调节免疫反应(Repair)、重建平衡状态(Rebalance)。这种系统性管理方案,将治疗从单纯的用药延伸到饮食结构调整(如低渣饮食、发酵食品摄入)、运动处方制定(每周150分钟中等强度有氧运动)、睡眠质量优化等生活维度。

值得关注的是,生物制剂时代的到来正在改写疾病预后。抗肿瘤坏死因子(TNF-α)抑制剂、整合素拮抗剂等靶向药物的出现,使许多难治性患者获得深度缓解。更令人振奋的是,粪菌移植技术为复发性难辨梭菌感染合并结肠炎的患者开辟了新路径——通过重建肠道微生态,部分患者实现了临床症状与内镜表现的双重逆转。这些医疗突破传递着明确信号:面对慢性结肠炎,被动承受已成过去,主动干预才是王道。

当然,我们必须正视个体差异的存在。基因易感性、病变范围、首次发作严重程度等因素,确实会影响预后轨迹。但现代精准医疗的发展,使得每个患者都能获得个性化诊疗方案。基因检测指导下的用药选择、内镜黏膜活检评估的癌变风险分级、人工智能辅助的病情预测模型,这些技术手段正在将"标准化治疗"升级为"量体裁衣"的精准管理。

站在生命长河的视角审视,慢性结肠炎更像是一位不请自来的"生活教练"。它迫使我们重新审视饮食习惯、压力管理方式、作息规律等被忽视的健康细节。当患者学会与疾病和平共处,将医疗建议转化为可持续的生活方式,那些曾经担忧的"30年魔咒",终将消融在科学认知与主动管理的光芒之中。毕竟,生命的刻度从不取决于某种疾病,而在于我们如何与之共舞的智慧。