摘要:1939年,未得到中国政府承认的蒙古人民共和国与“满洲国"在诺门罕地区因所谓的边界纠纷而引发了一场日“满”与苏蒙间的大规模战争--诺门罕战役。双方分别坚持“哈拉哈河界线"说和“河东界线"说。“河东界线”说以清朝政府曾划定的"雍正界线"为依据,作为蒙古与“满洲国"在诺门罕地区的边界线。日本通过多次实地考察,查阅清代满文档案和清朝地图等,除了“哈拉哈"一词的语言学证据,以及日本出兵西伯利亚时缴获的一张俄军地图以外,没有找到能够推翻"河东界线”说的有力证据。但是,日本关东军仍坚持原来的主张,视苏蒙军队越过哈拉哈河为不法越境行为,最终将边界纠纷引向战争之路。诺门罕战役停战后,日本的边界线生张被否定。1962年中蒙正式签订边界条约,最终划定了诺门罕地区的边界位置。在战后的研究中,日本学界对此仍有不同的解释,认为此地"国境线不明”。

1932年日本在中国东北地区成立傀儡政府“满洲国”后,未得到中国政府承认的蒙古人民共和国(以下简称“蒙古")与“满洲国",在今天的中蒙东部边境地区,即呼伦贝尔草原的诺门罕地区和哈拉哈河中下游两岸,曾多次发生边界纠纷和冲突。

二战爆发前夕,分别控制着“满洲国”和蒙古的日苏两国为了各自的战略目的,争夺有利的战略形势,于1939年最终以边界纠纷为导火索,引发为日本关东军和“满洲国"军与苏蒙军之间的大规模战争,即“诺门罕战役,①并以日军的失败而告终。这场战争不仅对日军的北进战略方向产生了影响,使苏军得以放手打西线,也使日军的边界主张遭到否定。本文旨在以诺门罕战役为中心,探析中蒙东部边界纠纷的历史根源,日苏关于边界问题的不同主张,以及日本的边界调查活动及其目的,揭示关东军由边界纠纷问题引发战争的真正意图。

一、历史边界纠纷

诺门罕位于海拉尔西南180公里处,诺门罕地区是指罕达盖一将军庙一阿木古朗一线至哈拉哈河的地区。②哈拉哈河西岸比东岸高50米,形成台地,在东岸一侧看不到西岸台地的情况。

一条小河胡鲁斯台河从东北向西南流入哈拉哈河,将诺门罕地区分为南北两部分。东南方达尔汗山至罕达盖是连绵数十公里的松林。③哈拉哈河及其支流是诺门罕地区唯一的淡水水源,在哈拉哈河东岸2至3公里处,以及附近的哈拉哈庙周边地区,多为水草肥美的湿地,其余地区包括哈拉哈河西岸多为荒凉的沙地,植被稀少,有高约20至40米连绵起伏的沙丘。清朝中期以来生活在这里的不同部族的蒙古人,为争夺草场和水源地而时常发生边界纠纷,“满洲国”成立以后在这里又多次发生边界纠纷问题。

历史上,现在的蒙古国曾是中国版图的一部分,称为喀尔喀蒙古、外蒙古,明末泛指这一地区为漠北。清政府对该地实行喀尔喀蒙古四部的行政管理体制。1732年,清政府为加强对北部边疆的管理,防止沙俄入侵,迁鄂温克、达斡尔、鄂伦春、巴尔虎等各部族3000多名士兵进驻大兴安岭以西的呼伦贝尔地区,组建索伦左右两翼八旗,还将新疆阿尔泰地区的额鲁特蒙古色布登旺100人迁往哈拉哈河东岸居住。

1734年(清雍正12年),清政府将喀尔喀蒙古车臣汗部的近3000名巴尔虎蒙古人移居至呼伦贝尔地区,组建新巴尔虎左右两翼八旗,驻牧于哈拉哈河和克鲁伦河下游、呼伦湖周围及贝尔湖北部一带,并在伊敏河左岸建呼伦贝尔城,④设立呼伦贝尔副都统衙门。

从此,新巴尔虎部族的牧地与喀尔喀蒙古车臣汗部辖地相接,⑤这一连接地段就成为清政府辖下两个行政区域的边界线。沿边界线设立了16个卡伦,⑥其中一个卡伦就是诺门罕布尔德。⑦在诺门罕地区,边界线划在哈拉哈河以东约15至20公里处,史称“雍正界线”。⑧

清同治年间,喀尔喀蒙古车臣汗部向黑龙江将军扎苏龙请求,在新巴尔虎部族的领地,位于诺门罕布尔德卡伦以东地区的哈拉哈河、沙尔勒金河与乌尔逊河的三角河套地带,修建“祝圣上万寿无疆”的哈拉哈庙,⑨划定车臣汗部人来往此庙的通道,并每年交纳地租。经扎苏龙同意,哈拉哈庙建成后,车臣汗部却声称该庙周边地区归其所属。从此,两部族间围绕着哈拉哈庙及周边地区的归属问题不断发生纠纷。

至1897年,光绪帝下旨重新勘测黑龙江省版图,特派测绘官员绘制呼伦贝尔地区地图,但也未能解决两部族间以哈拉哈庙属地纠纷为中心的边界问题。至清政府瓦解后,喀尔喀蒙古忙于自治独立,无暇顾及边界问题,新巴尔虎左翼将哈拉哈庙及周边地区收归自己的版图,双方边界纠纷暂时停止。中国民国政府仍以“雍正界线”作为两个部族间的行政界线,如1919年中华民国邮政局发行的《中华民国地图》。

1932年日本的傀儡政府“满洲国”成立,新巴尔虎左右两翼成为“满洲国”的一部分,属兴安北省管辖。由此,在中国境内出现了两个不被中国政府承认的“傀儡政府”,“雍正界线”顺理成章地成为其边界线,并得到日方的认可。如1932年日本东亚同文书院发行的《最新中华民国大地图》、1935年以前满洲铁路出版局发行的地图,以及1919年、1926年和1934年关东州政厅发行的地图等,都以哈拉哈河东岸约20公里处为界⑩。

显然,两个蒙古部族间的边界纠纷主要发生在哈拉哈河东岸诺门罕地区的哈拉哈庙及周边地区,没有发生过后来日“满”所主张的以哈拉哈河为界的历史纠纷。况且,两个部族间的边界纠纷实质上是为了争夺适于放牧的草场和水源地,引发纠纷的责任方则来自喀尔喀蒙古车臣汗部。

二、日苏边界之争

1.日苏军事部署

边界纠纷之所以成为诺门罕战役的导火索,并迅速升级为日苏间的大规模军事战争,有其深刻的国际背景和日苏军事战略安排上的冲突。

1932年3月傀儡政府“满洲国”成立后,同年9月15日签署《日满议定书》。《日满议定书》第二条规定:“满洲国及日本国确认对于缔约国一方之领土,及治安之一切之威胁,同时亦为对于缔约国他方之安宁及存立之威胁,相约两国协同当防卫国家之任,为此所要之日本国军驻扎于满洲国内。⑪

以该议定书为基础,日“满”“军事协定委员会"还制定了《日满守势军事协定案》,规定当一方或双方遭到第三国侵略时,两国军队将在日本国军事指挥官的统一指挥下行动。⑫根据该协定书和军事协定案,日本对“满洲国”的防卫与“满洲国”的国防具有同等的意义,关东军实际上成为“满洲国”的国防军。从此,关东军不断从本土抽调精锐部队到“满洲国”,并派骑兵旅团和“国境守备队”进驻呼伦贝尔地区。实际上,"日满共同防卫”的主要对象就是苏联,日本对苏国防圈推进到了“满”苏(蒙)边界线,日苏两国的战略态势发生了重大变化。⑬

1936年11月,日本与德国签订《日德反共产国际协定》,在"附属议定书"中规定,缔约国对共产国际的活动互通信息,密切合作,共同采取必要的防卫措施。也就是,缔约国一方与苏联发生冲突时,缔约国另一方不得采取有利于苏联的措施。⑭此前,1936年6月,日本修定《帝国国防方针》,以苏军为第一作战对象,研究制定对苏作战方案,同时加强了在“满洲国”的备战。进而,于1938年7月陆军第二十三师团从日本开进海拉尔。至诺门罕战役爆发前夕,日本参谋本部俄罗斯课对苏军整体的编制装备、军需储备,以及国境和国内警备队等基本情况的详细资料,已收集整理完毕。⑮

与《日满议定书》、《帝国国防方针》和《日德反共产国际协定》相对应,苏联于1936年3月与蒙古签署了《苏蒙互助协定书》。《苏蒙互助协定书》规定,“蒙古或苏联的领土一旦受到第三国进攻的威胁时,苏联政府和蒙古政府约定立即就此情势进行协商,并采取为他们领土的保卫和安全所必要的一切措施。“

双方约定,"如果缔约国一方遭受军事攻击时,他们应互相给予各方面的援助,包括军事援助在内。"⑯同年12月,苏联在苏蒙边境驻扎机械化部队及骑兵等快速部队,以便迎击来犯日军,并准备在蒙古受到武装攻击时可以直接进行援助。

翌年9月,苏军进驻蒙古,与蒙古共同建设防御工程。1938年10月,苏联第五十七特别军开进蒙古境内。加强了对蒙古东部和南部地区的防御。

2.满洲里会议

1935年1月,蒙“满”双方为争夺哈拉哈庙的所有权,发生武装冲突,日军出动驻海拉尔的骑兵部队,未经交火就占领了哈拉哈庙,日本将这次武装冲突称为“哈拉哈庙事件”。此后,随着日苏军事实力在苏、蒙、“满”边界地区的增强,边界纠纷的次数和规模迅速升级(见表1)

日本试图通过边界纠纷谈判 了解苏蒙情况 ,日本出面邀请苏联从 中周旋 ,经 日苏多次交涉 ,蒙“满”双方同意在满洲里召开 “满蒙国境会议 ”,解决双方边界线问题 ,史称 “满洲里会 议”(1935年 6月一1937年 9月 )。⑰ 满洲里会议表 面上是 “满洲 国”与蒙古之间的边界交涉活动,其背后是 日苏两国,实际上是日本与苏联之间的交涉。⑱

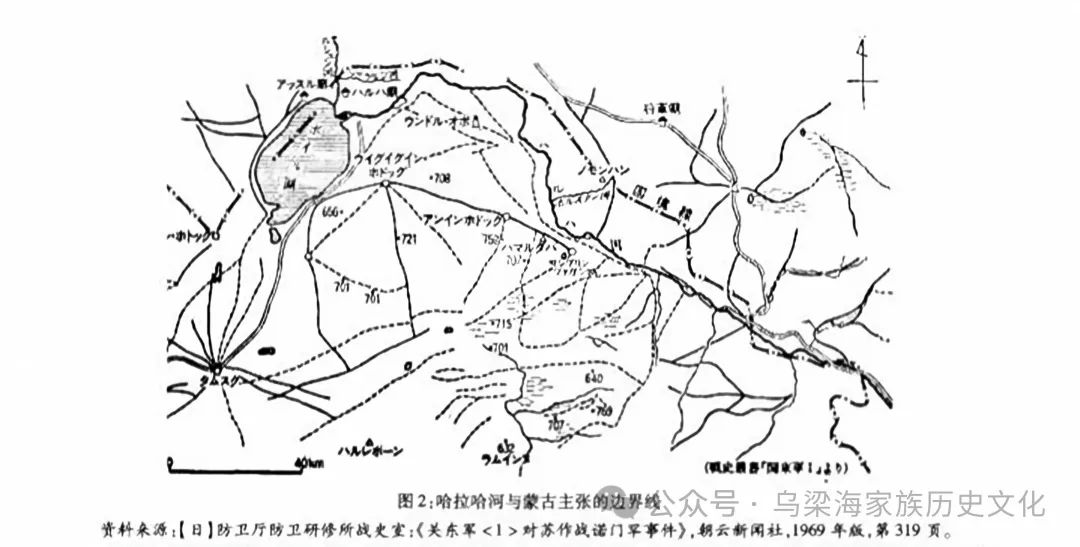

如图1和图2所示,从会议一开始,关于诺门罕地区的边界线,“满洲国”代表团就主张以哈拉哈河干流为界(姑且称作“哈拉哈河界线"),蒙方代表团则强调哈拉哈河为其领河,主张以河东岸(约20公里)为界(姑且称作“河东界线”)。⑲在哈拉哈庙及周边地区的归属问题上,双方都坚持和重复喀尔喀蒙古车臣汗部与新巴尔虎部族之间的各自主张。满洲里会议多次召开和休会,会议最终也未能解决边界问题。

①在中国,也有人称之为“诺门罕战争"。苏联和蒙古国称之为“哈拉哈河战役",蒙古国还称之为“哈拉哈河会战”。日本官方和大多数学者称之为“诺门罕事件",日本学者田中克彦在其著作中则明确称作"诺门罕战争"(田申克彦:《诺门罕战争--蒙古与满洲国》,岩波书店,2009年版)。实际上,虽然日本战争史学者称其为“事件",但也认为这是一场名副其实的现代战。

②⑪⑫⑬⑮⑱⑶⑷【日]防卫厅防卫研究所战史室;《关东军

③⑤厉春鹏等编著:《诺门罕战争》上卷,吉林文史出版社,1988 年版,第2页、第5页。

④呼伦贝尔城,指现在的海拉尔。清末称作“海拉尔”。1939年成为“满洲国"兴安北省省会所在地。

⑥卡伦,即边防哨所。1847年增设至19个卡伦。

⑦诺门罕布尔德,亦写作“诺门罕布尔得",又称“诺门罕布尔得敖包"、“诺门罕敖包",均为“诺门罕"的全称。有的将"诺门罕"写作“诺门坎"。"布尔德",意为沙丘;“敖包"是指用石头堆成的圆锥形垛子,蒙古人常用作祭坛和崇拜之物。也作路标和边界标志之用。据传清康熙年间曾有一个地位为"诺门罕"(仅次于活佛)的上层喇嘛在此讲经,当地因此得名。

⑧【日]松本草平:《诺门罕,日本第一次战败:一个原日本关东军军医的战争回忆录》,山东人民出版社,2005年版,第20页。

⑨哈拉哈庙周边地区为平坦草原,非常适于放牧。

⑭⑯《国际条约集(1934-1944)》,世界知识出版社,1961年版,第111-112页、第57页。

⑰满洲里会议上,伪满代表团正式成员共4人,其中的两名日本人斋藤正锐(关东军驻海拉尔特务机关长,陆军中佐,以伪满洲国军政部部员名义参加会议)、神吉正一(伪满洲国外交部政务司长)实为伪满方面的真正代表。斋藤正锐参加会议的意图在于了解苏蒙关系、蒙古对日满的态度等情况。(厉春鹏等编著:《诺门罕战争》上卷,吉林文史出版社,1988年版,第25页。)

⑲【日]日苏通信社;《日苏年鉴1935年版》,1935年的“日满苏关系部分”,第151-157页。

⑳❸❽❾⑻【日]北川四郎:《诺门罕前满洲国外交官的证言》,德间书店,1979年版,第81-84页、第84页、第122页、第90页、第100-102页、第76页、第87页。

❶【日]岛义:《满洲杂感》,吉冈工房,1973年,第115页。

❷李兆晖:《诺门罕之谜-译者眼中的诺门罕》,[日]松本草平:《诺门罕,日本第一次战败;一个原日本关东军军医的战争回忆录》,山东人民出版社,2005年版,第295

❹【日]下河边宏满;《再考诺门罕事件-国境线的真相与事件扩大的原因》,《防卫研究所纪要》第2卷第3号,1999年12月,第134页。

❺【俄]A.D库茨克斯;《诺门罕,草原上的日苏之战-1939》上卷,岩崎俊夫、吉本晋郎译:朝日新闻社,1989年版,第17页。

❻AlvinD.Coox.Nomonhan:JapanAgainstRussia,1939Vol.1(Califomia:StanfordUniversityPress, 1985),pp.143-145.

❼【日]辻政信:《诺门罕》,东亚书房,1950年版,第241页。

❿《昭和12年满受大日记(密)第19号》,防卫研究所图书馆藏,转引自【日]下河边宏满;《再考诺门罕事件--国境线的真相与事件扩大的原因》,《防卫研究所纪要》第2卷第3号1999年12月,第131页。

⓫【日]新田满夫;《远东国际军事审判速记录》(第232号),雄松堂书店,1968年版,第635-636页

⓬【日]石田喜与司;《不归的诺门罕》,芙蓉书房,1985年版,第241页。

⓭【日]下河边宏满:《再考诺门罕事件--国境线的真相与事件扩大的原因》,《防卫研究所纪要》第2卷第3号,1999年12月,第134页。

⓮【日]石田喜与司:《不归的诺门罕》附录《诺门罕附近国境勘查要图》,芙蓉书房,1985年版。

⓱【日]牛岛康允:《蒙古---50年的梦》,自然与科学社,1990年版,第147页、第202页。

⓳⒇【蒙]阿荣赛罕:《诺门罕事件发生原因与“国境线不明"论》,【日]《一桥论丛》2006年第2期,第159页、第141-143页。

⑴【俄]C.G.卢佳宁:《在哈拉哈河上的外交历史事件》,《近现代史》2001年第2期,第43页。

⑵【日]《现代史资料(10)日中战争3》,褐竹书房,1965年版,第106-107页。

⑸【日]大江志乃夫:《昭和史的历史(三)天皇的军队》,小学馆,1988年版,第322页。

⑹【日]谷口胜久;《诺尔台高地独断撤退--诺门芈的秘录》,旺文社,1986年,第177页。

⑺【日]林三郎:《关东军与远东苏军》,芙蓉书房,1974年版,第182页。【日]防卫厅防卫研究所战史室:《关东军<1>对苏战备诺门罕事件》,朝云新闻社,1969年版,第734-735页

⑽根据中蒙边界条约中两国边界线的走向叙述(二十五),关于中蒙东部边界线即诺门罕地区的边界线,由北向南具体划定为:“……由胡得日尔河顺河而下,到该河和努木尔根河的汇合处,再顺努木尔根河而下,到该河和哈拉哈河的汇合处,然后顺哈拉哈河而下,到877.8高地北偏西约3.1公里处,再离河大体向北偏东,到哈拉特乌拉音敖包(标高为1013.5米的巴润温都尔东南约3.35公里的一个山头),然后以直线向西偏北到988.9米高地以东约0.6公里的小山头,再以直线到艾里斯乌拉音敖包(在899.7米高地东北约1.2公里处),然后以直线到标高为973.0米的达尔罕乌拉(呼拉德乌拉),再以直线到诺门罕布尔得敖包(在761.2米高地东偏北约4.5公里处),然后再以直线到希林呼都克东南0.1公里的一个敖包(希林呼都克音敖包),再以直线经过706.2米高地到哈拉哈河,然后顺哈拉哈河而下,到该河和西拉尔金河分岔处,再顺西拉尔金河而下……"吕一燃主编:《近代边界史》上卷,四川出版集团、四川人民出版社,2007 年版,第595页。