收入无疑是一个极为重要的话题,尤其是在当下全球关税战的大背景下,几乎所有主流舆论都在聚焦如何扩大内需。

扩大内需,除了增加供给、提供更多高质量且能满足人们不同层次需求的商品与服务外,更关键的是让普通人有钱花、敢花钱。

从这个角度来看,扩大内需显然与收入增长及再分配紧密相连。

然而,收入本身却是一个模糊、难以说清且相当敏感的话题。

在各类网络平台上,我们更容易看到比如天才少年起薪百万、万柳书院少爷小姐,以及网红一次性补税金额超普通人一生财富总和等信息。

这其中体现了许多时代特征,例如互联网放大了超级个体的影响力,使其能在几乎不依赖社会分工的情况下获取大量注意力,并将其转化为财富。

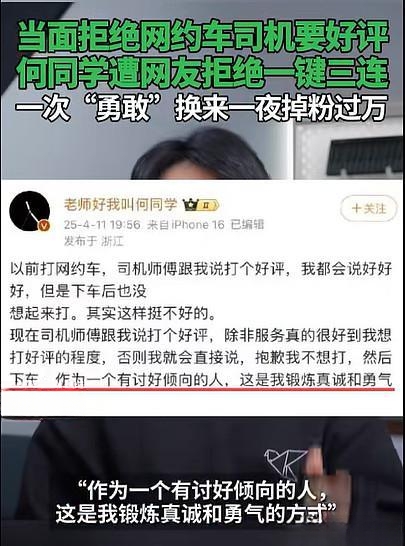

以何同学微博引发强烈民意沸腾为例,该微博虽未必严重违背公序良俗,却引发众多人愤怒,重要原因之一便是其中带着一种精英的傲慢。所谓精英的傲慢,重点不仅在于傲慢,更在于那些占据优势社会地位的人,未意识到或不愿承认自身优势源于家庭出身,或是自身某些特质在时代中获得了巨大杠杆。

无论是家庭出身、时代杠杆还是时代红利,这些都并非个人努力的结果。若精英们固执地认为是个人努力造就了当下一切,而他人身处困顿是因为不够努力,便会形成精英的傲慢。

同样,李佳琦“哪里贵了”的言论,也是此类微观缩影,透过这些小切口,足以感受到收入话题在中国的模糊与敏感程度。仅凭观感或直觉判断,极易得出不切实际的结论。

在探讨中国人收入问题前,有必要先进行科普。在各类平台上关于收入的数据与结论众多,首先存在技术层面的问题,即收入的定义可宽可窄。

往宽了说,股票投资收益、房屋出租收入、主播打赏所得,以及外卖小哥、滴滴司机等平台经济从业者从平台获取的收入等,都属于收入范畴,但这些与经典意义上的工资收入有所不同。

此外,公积金账户、养老金账户里的钱也可视为收入。

若往窄了定义,有人认为每月扣除五险一金或三险一金、个人所得税后到手的工资才是收入。不同统计口径对收入的定义差异很大,即便权威数据源,发布的数据口径也不尽相同,难以用统一口径整合各类数据。

因此,在后续探讨中,会提供多种权威来源数据,并明确说明其中收入的具体所指与涵盖范围。

同时,我们通常看到的收入统计指标多为人均数据,如人均可支配收入。涉及人均计算时,除了平均值本身存在“富豪与穷人平均后都成中产”这类问题外,还涉及计算人均的分母界定问题。

例如,在校学生、退休老人是否应计入人均计算范围,是以劳动力人口、就业人口,还是全体人口作为分母,分母不同,计算出的人均数据、比例以及相关结论都会有很大差异。当与他人讨论中国人收入问题时,首先应明确对方所说的收入具体指什么,人均计算涵盖哪些人群。

为探究在中国月薪过万究竟有多难,向DeepSeek和豆包提出问题:“在中国到底有多少人月薪过万?请提供尽可能权威的数据出处,并对不同来源的数据进行交叉验证,给出一个尽可能靠谱的答案”。

豆包给出的结论是,在中国,月薪过万的人数在2200万到3500万之间,占总人口的1.57%到2.5%。这一群体高度集中于一线城市和高附加值行业,反映出经济结构转型与收入分配的不均衡性。若以严格的工薪阶层作为统计口径,该比例可能下降到0.61%到1.28% ,理解数据差异的核心在于明确统计范围和收入定义,避免单一数据来源的片面性 。

DeepSeek的结论为,保守估计,在中国月薪稳定超过1万元的实际就业人口大概在1000万到3000万之间,占总人口的比例是0.7%到2.1%。其结论依据的核心数据包括税务数据、学术抽样修正,以及互联网、金融、科技等高薪行业的从业人数等。这些月薪过万的人区域分布上,超过80%集中在长三角、珠三角、京津冀以及省会城市,在农村及三四线和更低线城市占比极低。

相比之下,DeepSeek的结论更为保守,推测其在计算过程中可能对经营性收入、资本性收入等进行了剥离处理,从而使得人数规模相对较小。总体来看,两个大模型结论相近,可记住3000万和2%这两个大致数字。

接下来,通过三个数据来源对上述结论进行验证。

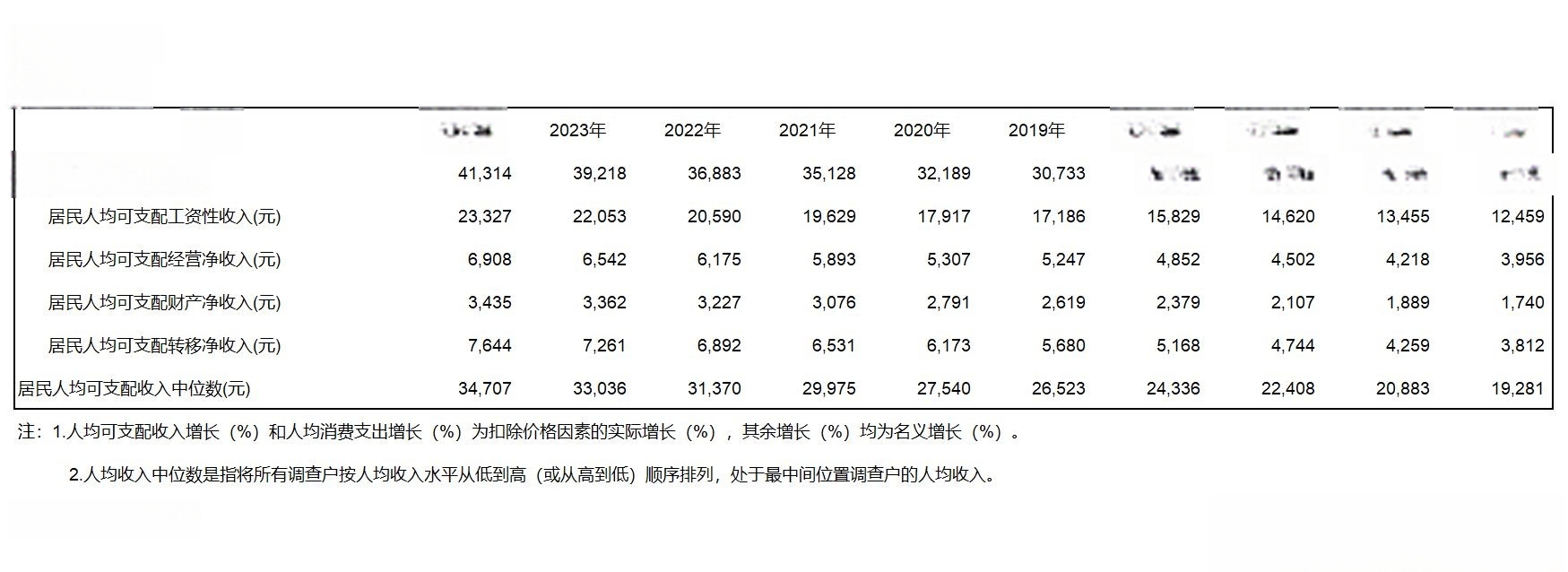

- 国家统计局数据:居民人均可支配收入是大众较为熟悉的统计指标,此指标中的收入涵盖工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入,该指标的人均计算囊括了就业人口与非就业人口,中国就业人口规模约为7.5亿,占总人口52%左右 。2024年全国居民人均可支配收入为41,314元(均值),中位值是34,707元,约为3.5万元。将其换算到每月,均值约3400多元,中位值不到2900元。以三口之家为例,按人均可支配收入中位数计算,家庭月收入不到1万元(2900×3<9000元)。需要注意的是,可支配收入是指工资性收入加上经营性净收入、财产性净收入、转移性净收入,即扣除了后三类生产经营活动支出,但并非扣除生活成本后的收入。多数工薪阶层的可支配收入近似于工资收入。虽然统计局还公布了分城镇和农村、按家庭收入五等分等相关人均可支配收入数据,但这些数据较为宏观,仅能呈现均值、中位数等统计值,无法直接回答月薪过万人数的问题。

人均可支配收入

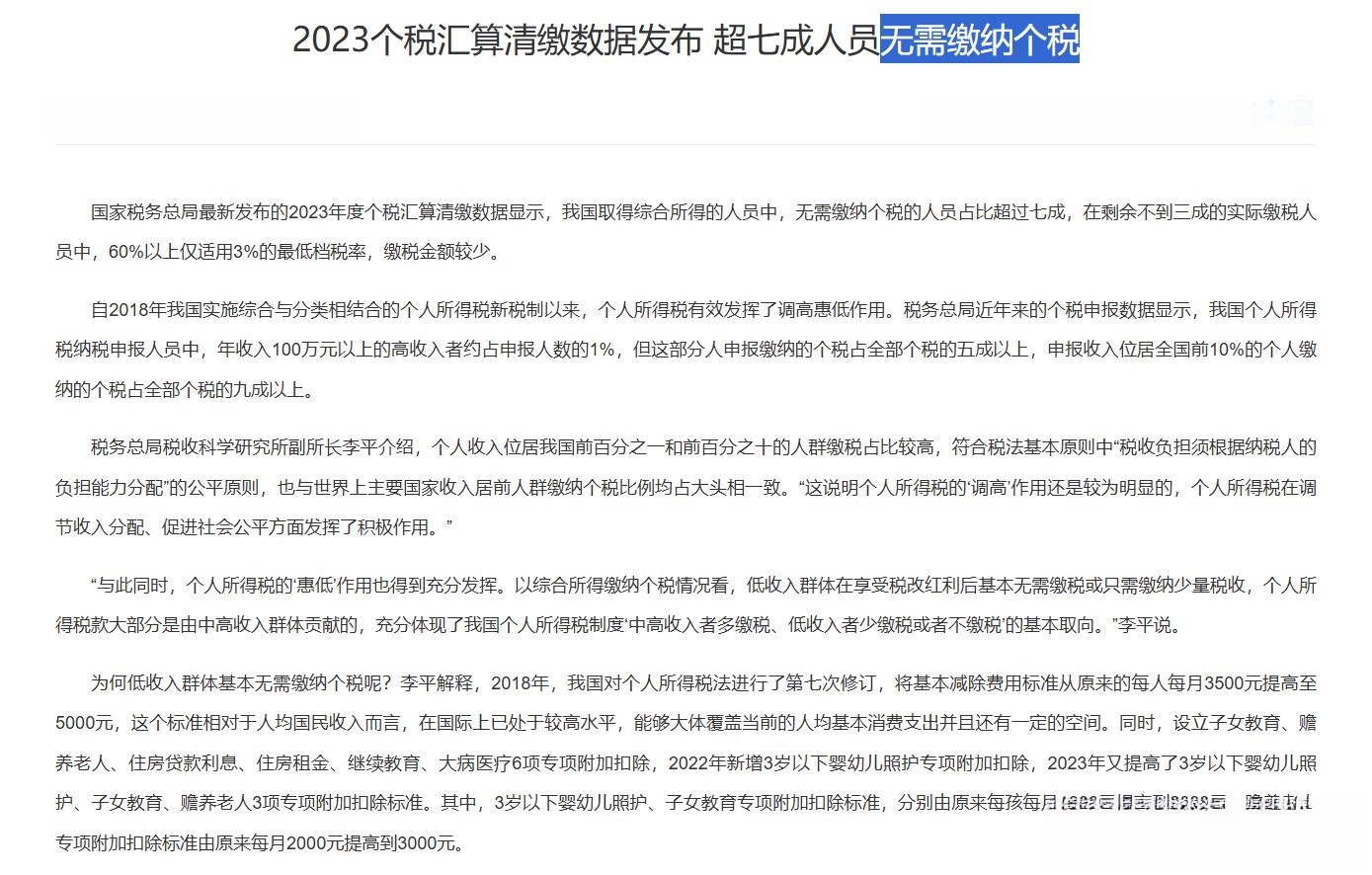

- 个人所得税纳税数据:我国自2018年将个人所得税起征点上调至5000元,即月收入5000元以上才需缴纳个税。根据国家税务总局公布的2023年度个税汇算清缴数据,在取得综合所得的人员中,无需缴纳个税的人员占比超七成,在实际缴税的不到三成人员中,60%以上适用3%的最低档税率。3%税率对应的应纳税所得额为36,000元/年,即每月3000元,加上起征点5000元,对应月收入8000元。以7.5亿就业人口为基数计算,仅有不到10%(7500万人)的人月收入超过8000元(税前应纳税所得额),若换算为税后到手超过8000元,比例更低。但此数据仍无法直接回答月薪过万人数的问题。

- 微观社会调查数据:国内主要的社会调查数据包括中国家庭追踪调查(CFPS)、中国家庭金融调查(CHFS)和中国居民收入调查(CHIP或CHIPS)等。微观调查数据与宏观数据的最大区别在于,微观调查数据是每个人或每个家庭一行数据(如全国抽样10万个家庭户,微观数据即为10万行),而宏观数据是汇总统计值。理论上,微观调查数据可推算出各收入群体规模,但由于抽样存在经费、设计等方面的局限,使用其推断整体情况时需谨慎。

使用CFPS最新公布的2022年数据进行分析,CFPS关于工作收入的问法是:“把所有的工资奖金、现金福利、食物补贴都算在内并扣除了税和五险一金之后,您过去12个月从工作当中总共拿到多少元”,若被访者过去12个月有多份工作,则进行加总。

此口径比统计局可支配收入口径窄,仅包含通过劳动雇佣关系获得的收入,甚至比一般工资性收入口径还窄,更接近普通人理解的收入概念。

经过数据处理,得出按总人口计算,月薪过万人数规模占比约3%,14亿人口对应约4000万人;以就业人口为分母计算,比例约5%,7.5亿就业人口对应约3500万人。若放宽统计口径,该数字还会更大。

综合各类数据来源交叉验证,月薪过万人数规模大致在3500万-4000万人之间,占总人口约3%,占就业人口约5% 。若看到文章中该数字过高或过低,需警惕其可能存在操纵数据或编造数据的情况,基于此类数据得出的观点与情绪也值得怀疑。

从绝对值看,3000万-4000万人规模庞大,与加拿大人口数量相当;但从比例看,3% - 5%占比极小,这体现了中国社会的现实情况,我国仍是发展中国家,在提高居民收入方面任重道远。

回归开头提到的“精英的傲慢”,拒绝滴滴司机要好评引发巨大舆论反噬,根源在于生活不易、挣钱艰难。

上述分析仅从静态横截面考察月薪过万难度,若纳入动态视角,追问今年月薪不过万的人明年能否过万,今年月薪过万的人明年是否还能保持,会发现当下全球范围内,收入峰值愈发明显且出现时间提前,如35岁甚至30岁可能就达到收入最高点,之后因产业结构调整、企业短期财务导向、地缘政治博弈等因素,收入可能下滑。

这意味着个体面临的不确定性增加,挣钱难度加大。

因此,若获得较高收入,更多是因为自身技能在当前环境下回报率较高,并非完全源于个人努力,更不应以此产生道德优越感。

#经济##财经##收入##商业大事议##就业##民生##普通人##你努力工作挣钱是为了什么##打工人#

文本内容源自@数据会说话的音频内容