《百家讲坛》这个节目堪称经典,把象牙塔里的教授、学者变成了老百姓都认识的文化明星。

可风光过后,大浪淘沙,这些曾经站在同一聚光灯下的文化名人,如今的境遇却可以说是天差地别。

那么这些人现在又过着什么样的日子?

明星学者“翻车”

《百家讲坛》这档节目,确实捧红了不少文化人,让他们从大学讲台走进了千家万户的视线,成了响当当的文化明星。

但就像娱乐圈一样,文化圈的名气也是把双刃剑,有人能一直风光,有人却可能栽跟头。

于丹老师就是一个典型的例子,当年她讲《论语》、讲《庄子》,火得一塌糊涂,大家都觉得她把深奥的国学讲得既明白又贴心。

但是鲜花和掌声背后,争议也悄悄来了,时间倒回2012年底,在北京大学的百年讲堂,一场昆曲演出结束后,主办方请于丹上台做个总结发言。

谁也没想到,台下有观众直接喊话让她下去,这件事十分尴尬,原来她一上场,就有一个男士喊着让她下去,随后不少学生跟着一起喊,后来被传成了“于丹被北大学生轰下台”。

虽然于丹事后连发了好几条微博解释,说是个误会,自己当时推辞过,但主办方坚持,她上去只是想给老艺术家鞠个躬,觉得自己做得问心无愧。

可是这么一个有名有位的学者,怎么能上台被学生喊下去了呢?其实冰冻三尺非一日之寒,早在2007年,于丹在央视讲昆曲《游园惊梦》,提到《邯郸记》里卢生被贬的“陕州”,随口说是“现在的陕西”。

立马就有懂行的戏迷指出来,说其实这个地方是河南三门峡市的古地名,于丹弄错了。

这种知识上的硬伤,对一个以解读文化著称的学者来说实在说不过去,况且她还这么有名气。

再加上后来网络上冒出一些关于她的传闻,真假难辨,但也确实影响了她的公众形象。

有评论就说,她过度地出现在各种商业活动和娱乐场合,有点透支了大家对她的信任,被“嘘”或许是迟早的事。

再无周老先生

而说到《百家讲坛》出来的学者,还有一位不得不提,那就是红学大家周汝昌先生。

虽然他不像有些讲者那样频繁露面,但他在红学研究领域的地位是泰山北斗级别的,可惜这位学问深厚的学者在2012年5月31日凌晨也离开了我们。

他的女儿对外宣布,遵照父亲遗愿,不开追悼会,不设灵堂,让他安安静静地走。

周汝昌先生一生最重要的成就,莫过于那部写于20世纪50年代初、1953年正式出版的《红楼梦新证》。

这本书一出来,就在红学界引起了巨大反响,被认为是继胡适等人之后,新中国研究《红楼梦》的奠基之作。

尤其在考证曹雪芹家世生平方面,资料详实,考据深入,至今仍是后辈研究者绕不开的一座山。

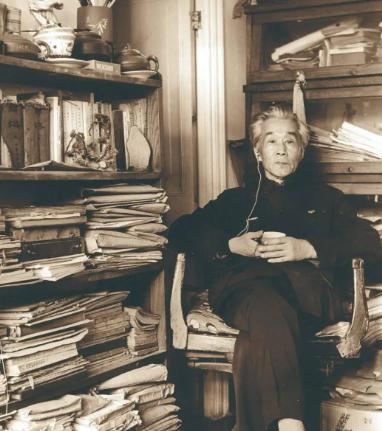

周先生不光红学研究厉害,他的古典诗词功底、书法造诣都很深厚,甚至英文也非常好。

更让人敬佩的,据生前的好友回忆,他的家里非常简朴,没什么时髦的东西,但他却甘于清贫,一辈子沉浸在学术研究的乐趣中。

依旧活跃的马未都

除了以上这2位还有1位大家比较熟悉了,就是马未都。

早在2024年中国的文化领域迎来一件大喜事,就是北京的中轴线也算是世界遗产了。

就在这之后不久,也就是2024年8月7日,我们熟悉的另一位《百家讲坛》常客、观复博物馆的创办人马未都先生,又多了一个新头衔“天坛文化大使”。

他受聘这个大使,可以说是实至名归,多年来通过收藏、写书、做节目,一直在不遗余力地向大众普及中国的传统文化和文物知识。

对于这个新身份,他自己也表态,宣传中国传统文化是他的天职,责无旁贷,他会利用好这个身份,好好宣传。

这些年,其实他的脚步一直没停下,他总能找到和时代同行的切入点,让传统文化在当下焕发新的生机。

老学者持续圈粉

另一位在《百家讲坛》之后依旧非常活跃的学者,是河南大学文学院的王立群教授。

就在2024年7月,他还带着他新修订的《王立群读〈史记〉》精装典藏版,出现在江苏书展上,跟读者们面对面聊刘邦、聊项羽。

王立群教授讲历史,有一个很鲜明的特点,就是特别擅长“通过人物讲历史,通过历史讲人生,通过人生讲精神”。

王立群教授之所以能持续受到欢迎,除了会讲故事,还在于他的严谨。

他自己也说,讲《史记》,主要还是依靠这本书本身,再结合《左传》《国语》这些史书来相互印证。

对于现在很热的出土文献和考古发现,他的态度比较审慎,认为可以做研究参考,但在没有完全弄清楚之前,不会轻易用来完全推翻《史记》的记载。

这种既生动又严谨的态度,让他的讲解既有吸引力,又有说服力,自然就能一直圈粉。

结语

回顾这些从《百家讲坛》走出来的文化明星们,他们的现状确实各不相同:有人因言行争议而声誉受损,逐渐淡出主流视线。

有人已经安然离世,但留下了宝贵的学术财富供后人景仰,还有人像马未都、王立群那样,或拓展新领域,或坚守讲台,至今依然活跃在文化传播的前沿。

每个人都在做着每个人的事情,不知道未来这些人会做出什么成绩,但是依旧是很多人心里的大师。

信源

广州日报 2012年12月31日 于丹谈“被北大学生轰下台”:这事我做得问心无愧

北京晨报 2012年06月01日 网友追忆周汝昌:读到他的宋词评论每每拍案叫绝