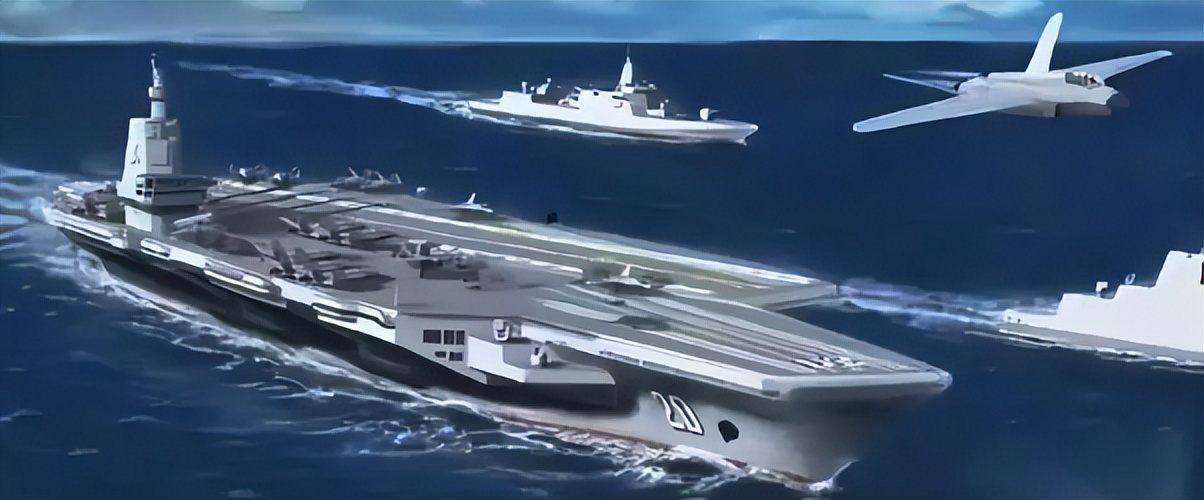

近年来,中国海军的快速发展引起了全世界的广泛关注。从第一艘航母辽宁舰的改装服役,到自主建造的山东舰和福建舰,中国在航母领域的进步有目共睹。美国卫星就曾声称拍摄到疑似中国第四艘航母的影像,这一消息迅速在国际社会引发热议。

据相关报道,这艘新航母可能采用了全新的技术,甚至连美军现役航母都尚未装备的技术。这一发现不仅展示了中国在海军装备领域的雄心,也让人们对中国未来的海上力量投以更多关注目光。

中国航母的发展历程

中国航母的发展可以追溯到20世纪末,但真正进入实质性阶段是在21世纪初。辽宁舰是中国海军的第一艘航母,其前身是苏联未完工的“瓦良格”号。

1998年,中国通过一家公司以2000万美元的价格购得这艘舰体,当时它只是一艘空壳,连动力系统和武器装备都未安装。经过多年改装和测试,辽宁舰于2012年正式入列中国海军,舷号为16。

辽宁舰采用滑跃起飞设计,搭载歼-15舰载机,排水量约为6万吨。尽管它在技术上不如美军超级航母,但作为中国航母的起点,其意义更多在于为海军培养人才和技术积累。辽宁舰的服役标志着中国正式迈入“航母俱乐部”,为后续自主研发奠定了基础。

2019年12月,山东舰正式入列,舷号17。这是中国第一艘完全自主设计和建造的航母,排水量约6.5万吨,依然采用滑跃起飞方式。相比辽宁舰,山东舰在舰体设计、雷达系统和内部布局上有了显著改进。

山东舰的服役表明中国已具备独立建造航母的能力,这不仅是技术上的进步,也是工业体系成熟的体现。它进一步增强了中国海军的远洋作战能力,成为中国迈向蓝水海军的重要一步。

2022年6月,福建舰下水,舷号18。这艘航母是中国第一艘配备电磁弹射系统的航母,排水量超过8万吨,接近美军“尼米兹”级航母的规模。福建舰采用了平直甲板设计,配备三条电磁弹射轨道(EMALS),能够起飞更重型的舰载机,如歼-15的重载版本甚至未来的隐身舰载机。

电磁弹射技术的应用是福建舰的最大亮点。相比传统的蒸汽弹射,电磁弹射效率更高、维护成本更低,且对舰载机的损耗较小。这一技术此前仅见于美军的“福特”级航母,而中国在福建舰上的成功应用,显示出其在关键技术领域的追赶速度。

从辽宁舰到福建舰,中国航母经历了从改装到自主研发、再到技术创新的过程。每一步都伴随着经验的积累和能力的提升,为第四艘航母的诞生铺平了道路。

美国卫星拍摄到中国第四艘航母

美国商业卫星公司曾拍摄到位于上海江南造船厂的疑似中国第四艘航母的影像。这一消息最早由美国媒体披露,随后在全球范围内引发讨论。根据卫星照片显示,这艘航母的舰体已经初具规模,长度超过300米,宽度接近40米,整体轮廓与福建舰有相似之处,但也存在一些显著差异。

卫星图像显示,这艘新航母的甲板布局与福建舰类似,均为平直甲板设计,但其舰岛位置和大小似乎有所调整。分析人士指出,舰岛的体积可能进一步缩小,这意味着甲板可用面积更大,能容纳更多舰载机或设备。此外,甲板上疑似出现了四条弹射轨道,比福建舰的三条多出一条。这一细节引发了外界对中国是否在测试更先进弹射技术的猜测。

照片还显示,船坞周围有大量工程设备和材料,表明这艘航母的建造进度较快。结合中国造船工业的效率,有专家推测,这艘航母可能在未来两到三年内下水,甚至更快。

美国媒体对这一发现表现出浓厚兴趣。《国家利益》杂志刊文称,这艘航母的规模和技术水平可能超过预期,甚至接近或超越美军现役航母。《华尔街日报》则援引军事专家的观点,认为中国第四艘航母的建造速度反映了其工业能力的跃升,同时也对美国在亚太地区的海上优势构成潜在挑战。

美国智库“战略与国际研究中心”(CSIS)发布报告,对卫星图像进行了详细分析。报告指出,这艘航母的舰体设计更加流线型,可能在隐身性能上有所改进。此外,多出一条弹射轨道可能意味着更高的舰载机出动效率,这在现代海战中至关重要。

尽管如此,也有专家持谨慎态度。美国海军分析中心(CNA)的学者表示,卫星图像的分辨率有限,具体技术细节尚待验证。他们认为,在航母正式下水并进行海试前,任何结论都只是初步推测。

第四艘航母的可能特点

基于现有信息和专家分析,中国第四艘航母可能在以下几个方面展现全新特点。这些推测并非凭空想象,而是建立在中国现有技术基础和工业能力之上。

福建舰已经验证了中国在电磁弹射领域的实力,而第四艘航母可能在此基础上进一步优化。卫星图像中疑似出现的第四条弹射轨道,可能是中国在测试更高效率的起飞系统。这种设计不仅能提升舰载机的出动频率,还可能支持更重型或新型飞机的起降,例如未来的舰载预警机或隐身战斗机。

电磁弹射技术本身也在不断改进。中国的科研团队近年来在电磁技术领域发表了多篇论文,涉及能源效率和系统小型化。如果这些成果应用于第四艘航母,其弹射系统可能比福建舰更加成熟,甚至在某些方面超过美军“福特”级的水平。

外界对中国第四艘航母的最大猜测之一是其是否采用核动力。核动力航母具有无限续航能力,仅受限于物资补给,是美军“尼米兹”级和“福特”级的核心优势。目前,中国尚未公开证实任何核动力航母计划,但相关技术储备并非空白。

中国在核潜艇领域已有数十年经验,例如093型和094型核潜艇的服役,表明其掌握了舰用核反应堆的基本技术。此外,中国近年来在小型核反应堆领域取得进展,如“玲龙一号”的研发成功,为核动力航母提供了技术可能性。如果第四艘航母确实采用核动力,那将是继美国和法国之后,第三个拥有核动力航母的国家。

不过,核动力航母的建造成本和维护难度远超常规动力航母。即便中国有此技术,也可能先在第四艘航母上进行试验性应用,例如混合动力系统,而非完全核动力化。

现代航母的生存能力越来越依赖隐身和信息化技术。第四艘航母的舰体设计可能更加注重雷达反射截面积(RCS)的降低,例如通过优化舰岛形状和甲板边缘的处理。

信息化方面,第四艘航母可能集成更先进的指挥与控制系统。中国近年来在舰载雷达和电子战设备上投入巨大,例如福建舰上配备的346B型相控阵雷达。如果第四艘航母进一步升级这些系统,可能实现更强的战场感知能力和协同作战能力。

航母的战斗力很大程度上取决于舰载机。第四艘航母可能搭载更多类型的飞机,包括歼-15的改进型、舰载预警机(如空警-600),甚至未来的隐身舰载机(如传闻中的歼-35舰载版)。多条弹射轨道的设计也为多样化机群提供了硬件支持。

此外,中国还在积极研发无人机技术。第四艘航母可能配备舰载无人机,用于侦察、打击或电子战任务。这种多用途机群的搭配,将显著提升航母编队的综合作战能力。

美军对中国的反应

中国航母的快速发展自然引起了美国的高度关注。近年来,美国军方和智库多次将中国海军列为主要战略对手,尤其是在亚太地区。

美国海军认为,中国航母的威胁正在逐步显现。2023年,美国国防部发布的《中国军力报告》指出,中国计划在2035年前拥有至少6艘航母,其中包括核动力型号。这种规模将使中国海军在西太平洋具备与美军抗衡的潜力。

对于第四艘航母的技术猜测,美军内部也展开了激烈讨论。如果中国确实掌握了核动力或更先进的弹射技术,美国现有的“尼米兹”级航母可能面临技术代差的压力。尽管“福特”级航母代表了美军的最新水平,但其高昂的造价和维护成本限制了部署数量,这让中国有机会在数量和质量上寻求平衡。

为应对中国航母的崛起,美国正在调整其海军战略。一方面,美军加强了在亚太地区的部署,例如增加航母打击群的巡航频率,并与日本、澳大利亚等盟友开展联合军演。另一方面,美国加速了下一代武器的研发,包括高超音速导弹和无人作战平台,以保持技术优势。