文 | 空纸

编辑 | 空纸

前言

在商业浪潮汹涌的当下,格力电器掌舵人董明珠的每一次发声都牵动着行业神经。4月22日,71岁的她以全票连任格力董事长,本该是一场聚焦荣耀的股东大会,却因一番争议言论掀起舆论风暴。

当谈及用人理念时,董明珠突然抛出“绝不用海归派”的论断,理由竟是“海归里有间谍,无法分辨”。这番将整个群体标签化的言论,与大众印象中“海归=国际化人才”的认知形成强烈反转——要知道,在全球化竞争中,海归群体向来被视为企业链接世界的桥梁。

而董明珠不仅宣称格力“零海归”,更以“相信国内高校”为由强化立场,看似力挺本土人才的表态,却因“间谍论”的偏激定性,瞬间点燃全网争议。

这场看似“力挺国产”的发言,为何会引发轩然大波?当企业巨头的用人观撞上全球化人才潮,当公众人物的论断踩中群体偏见的雷区,一场关于“标签化思维”与“多元化人才”的碰撞,正在商业舞台之外激烈上演。

“间谍论”的发酵与争议

董明珠“间谍论”曝光后,瞬间引爆舆论场。社交媒体上#董明珠海归间谍论#话题火速登顶,网友围绕“标签化用人”展开激烈交锋。

支持方从企业安全角度切入,认为在国际商战暗流涌动的背景下,格力作为掌握核心技术的龙头企业,对人才背景保持谨慎无可厚非。

有网友留言称:“商业间谍无孔不入,技术泄密可能葬送企业几十年心血,董总的警惕性是对民族品牌的保护。”这类观点将“零海归”政策解读为特殊环境下的风险防控策略,强调本土人才培养的可靠性。

但更多声音直指言论的片面性。反对者指出,将海归群体与“间谍”划等号,是典型的以偏概全。网友“科技观察者”尖锐反问:“钱学森、邓稼先等老一辈海归用一生奉献打破核垄断,难道也是‘间谍’?”

不少人列举数据:近年超八成海归选择回国就业,在人工智能、生物医药等领域贡献突出,这种“一竿子打翻一船人”的论断,既是对海归群体爱国情怀的漠视,也违背全球化时代的人才流动趋势。

官媒迅速介入这场争议。新京报发表评论《摒弃偏见,才能拥抱真正的人才红利》,批评董明珠的用人观“背离商业常识,落后于时代十年”。

文章指出,在产业链全球化布局的今天,海归人才是企业链接国际技术、市场的桥梁,“将群体污名化的逻辑,不仅伤害人才感情,更会让企业陷入封闭化陷阱”。这一犀利点评迅速引发共鸣,不少读者留言呼吁企业“以能力论英雄,而非以出身贴标签”。

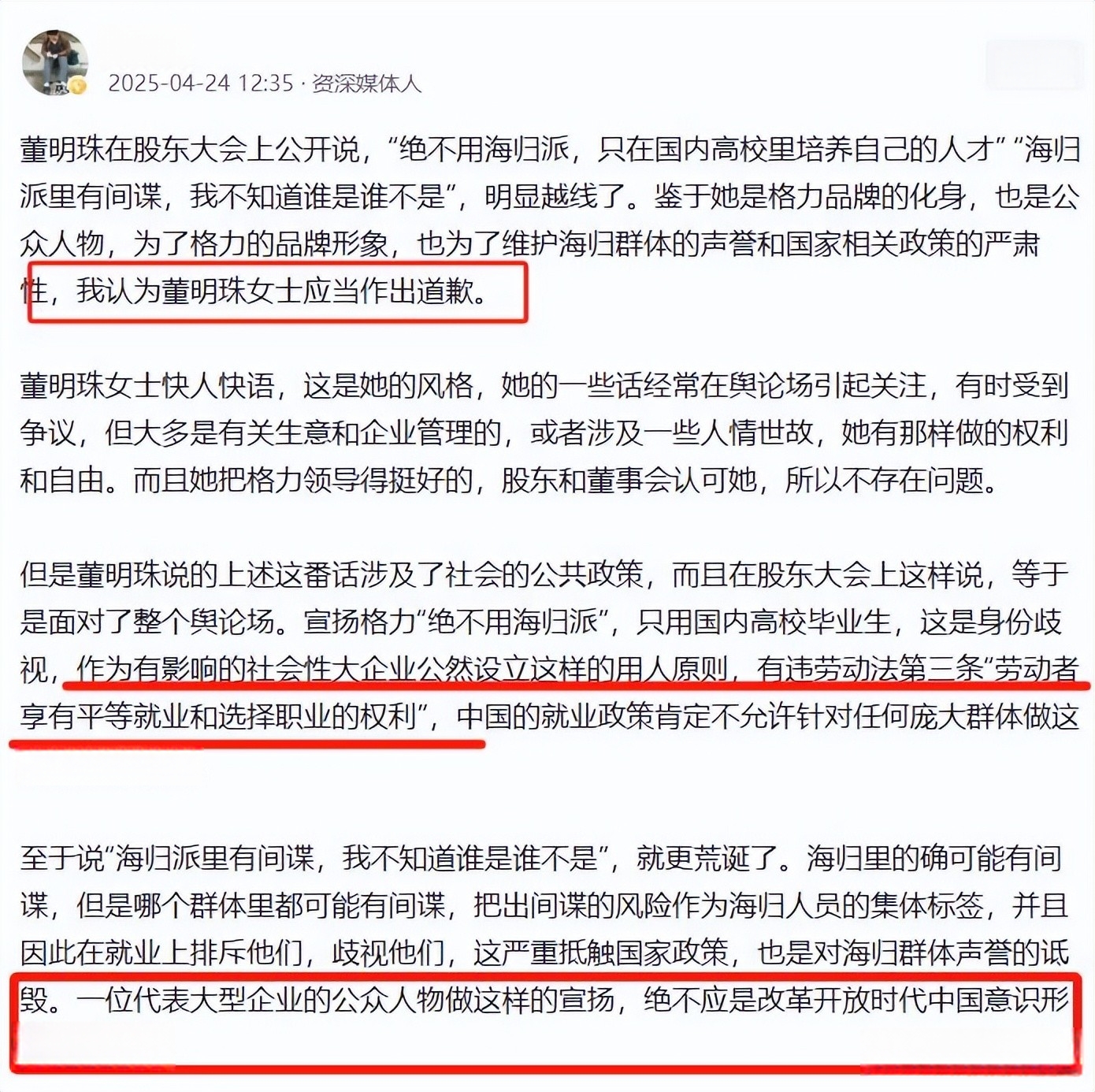

资深媒体人胡锡进则从法律层面切入,直指言论涉嫌违法。他在专栏中强调,《劳动法》明确禁止就业歧视,董明珠公开宣称“绝不用海归”,实质是以身份特征设置就业壁垒,违反平等就业原则。“

公众人物的言论具有政策示范性,大型企业的用人观更可能影响行业风向。”他呼吁格力正视争议,以公开声明消除群体误解,“这既是对法律的敬畏,也是对市场多元化的尊重”。

这场从企业会议室蔓延到全网的讨论,已然超越个案范畴,折射出商业世界在全球化与本土化交织中的认知碰撞——当技术安全与人才开放需要平衡时,企业该如何避免陷入“保护主义”误区?

而公众人物的言论边界,又该如何在舆论场中精准拿捏?争议仍在持续,但一个共识正在凝聚:人才竞争不是非此即彼的选择题,唯有打破偏见,才能让真正的人才红利持续释放。

董明珠的用人逻辑

在全球经济一体化进程加速的当下,国际形势愈发错综复杂,企业间的竞争早已突破国界,演变成一场无硝烟的全球商业战争。

在这场激烈的角逐中,商业机密作为企业的核心资产,其重要性不言而喻,关乎企业的生死存亡与可持续发展。

从曾经震惊业界的某知名科技企业核心技术泄露事件,导致企业在市场竞争中遭受重创,股价暴跌,多年积累的竞争优势瞬间瓦解,到一些企业因商业机密被窃,客户资源流失,市场份额被竞争对手蚕食,这些惨痛的教训都时刻警示着企业,必须高度重视商业机密的保护。

董明珠作为格力电器的掌舵人,在这样严峻的国际形势下,对企业商业机密安全的担忧并非毫无道理。她深知,格力作为家电行业的领军企业,拥有众多自主研发的核心技术和独特的经营模式,这些都是格力在市场竞争中立于不败之地的关键所在。

一旦这些商业机密落入竞争对手之手,格力将面临巨大的风险,多年来投入的巨额研发资金可能付诸东流,市场地位也将岌岌可危。

在这种背景下,董明珠提出对海归派的谨慎态度,或许正是她从企业安全角度出发,为保护格力商业机密所采取的一种极端的自我保护策略。

然而,这种将整个海归群体视为潜在威胁的做法,无疑是一种过度的反应,缺乏事实依据和科学论证,不仅伤害了海归群体的感情,也不利于企业吸引多元化的人才,阻碍了企业的国际化发展进程。

董明珠对国内高校人才培养的信心,源自她对中国高等教育发展的长期观察与深刻理解。近年来,我国高等教育事业蓬勃发展,各大高校在科研实力、教学质量、人才培养等方面都取得了举世瞩目的成就。

许多高校在工程技术、科学研究等领域的学科排名已位居世界前列,培养出的学生不仅具备扎实的专业知识,还拥有创新思维和实践能力。

以清华大学、北京大学等顶尖高校为例,每年都有大量优秀毕业生进入各大企业和科研机构,他们在工作中展现出卓越的能力,为我国的科技进步和经济发展做出了重要贡献。

格力在过往的发展历程中,也始终坚持本土人才培养的道路,并取得了丰硕的成果。格力构建了一套完善的人才培养体系,从校园招聘开始,就注重选拔具有潜力和创新精神的国内高校毕业生。

新员工入职后,格力会为他们提供系统的培训课程,包括专业技能培训、职业素养提升、团队协作训练等,帮助他们快速成长。在格力内部,还有丰富的晋升渠道和激励机制,鼓励员工不断创新、勇于挑战,为那些有能力、有抱负的员工提供广阔的发展空间。

许多普通员工在格力的培养下,逐渐成长为技术骨干、管理精英,如格力的“焊接全能王”刘楚盛,从一名普通产业工人成长为珠海首席技师。

设备科保全班班长李永民,凭借自身努力和格力提供的平台,从产线工人成长为全国技术能手,多次参与公司自动化升级改造项目,荣获科技进步奖。这些成功案例充分证明了格力本土人才培养模式的有效性和可行性。

海归群体的贡献与价值

海归群体的价值,早已镌刻在新中国崛起的基因里。从“五年归国路,十年两弹成”的钱学森,到隐姓埋名廿八载的邓稼先,老一辈海归用科学救国的信念,在一穷二白的土地上筑起国防长城。

钱学森突破美国软禁,将火箭技术带回祖国,让中国导弹事业跨越式发展;邓稼先在戈壁荒漠中攻克核武难题,用生命诠释“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的家国情怀。他们的选择,定义了海归群体与国家命运深度绑定的精神底色。

当代海归则在更广阔的战场续写传奇。科技创新领域,李开复创办创新工场,孵化出hundredsofAI企业,推动中国成为全球人工智能发展高地。

生物医药领域,施一公放弃普林斯顿终身教职,回国组建西湖大学,搭建国际一流科研平台,吸引全球青年才俊投身基础科学。这些“海归创客”带着硅谷经验、华尔街智慧,在新能源、量子计算等前沿赛道打破技术壁垒,让中国企业从“跟跑”走向“并跑”“领跑”。

在经济全球化浪潮中,海归群体更是连接中外的关键纽带。金融领域,大批海归将对冲基金运作模式、跨境并购经验引入国内,助力宁德时代、字节跳动等企业出海布局;文化教育界,许知远创办“单读”,用跨文化视角解构时代精神。

体育产业,姚明以NBA经历推动中国篮球职业化改革……他们用国际化视野重构行业规则,让中国不仅是“世界工厂”,更成为“全球创新策源地”。

数据是最有力的证明:近十年超600万海归回国,其中72%拥有硕士以上学历,85%进入民营企业。

这群“行走的中外连接器”,正以年均15%的增长速度,在科创板上市公司创始人中占比超30%,在生物医药领域承担40%的关键技术攻关。

他们告诉我们:海归从来不是“外来者”,而是中国与世界对话的最佳译者——当董明珠的“间谍论”试图给这个群体贴上标签时,历史与现实早已用无数闪光的名字,书写了最有力的反驳。

结语

董明珠“间谍论”折射出企业人才观的潜在偏差。这场争议不应止步于舆论交锋,而应成为推动企业革新人才理念的契机。

全球化时代,海归群体以国际化视野与专业积累,为企业创新和国家发展注入独特动能。企业需打破狭隘认知,摒弃群体偏见,以开放胸怀接纳多元人才——这既是顺应时代潮流的选择,更是实现可持续发展的必然路径。

公众人物言论具有强传导性,企业领导者更应审慎发声,避免以偏概全的论断误导社会认知。期待未来企业树立更包容的人才观,构建公平就业环境。

让不同背景的人才皆能施展所长,在推动企业进步的同时,为国家发展凝聚多元力量。唯有如此,方能在全球化竞争中构筑人才高地,共赴创新发展的新征程。