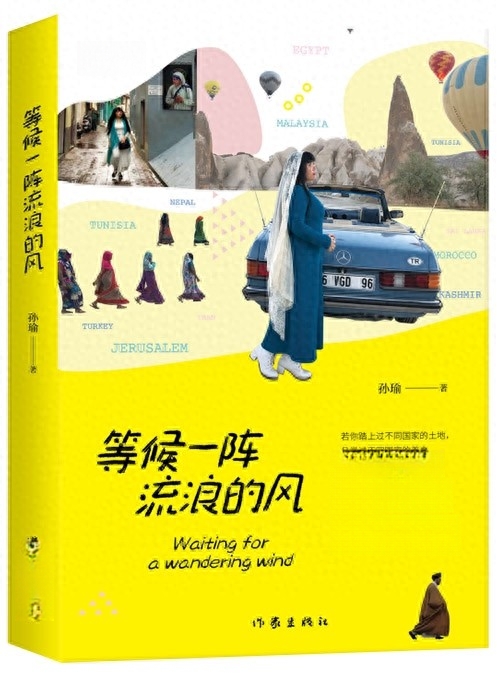

在这个信息爆炸的时代,我们似乎可以通过网络轻松游遍全球,但真正的旅行,不仅仅是地理上的位移,更是心灵的探索与成长。作家孙瑜的《等候一阵流浪的风》,便是一本记录她多年旅行经历与感悟的游记散文集,它不仅带我们领略了世界各地的风光,更引领我们进行了一场深度的心灵之旅。

“从设计旅行路线,准备行装,到赶往机场或火车站的焦急,双脚踏上目的地的兴奋,返程时的不舍和失落。整个旅途,如同观赏一部美好的电影,放映结束时,周围缓缓亮起了灯,响起了告别的音乐,主人公才不得不从银幕中跨出一只脚来。旅行,有时也是一种变相的逃避,或者是兔子洞的另一个通道,用一种非常规的手段来调节自己的情绪。很多时候,情绪处理好了,事情也就解决好了。从这个角度,旅行也是一种心理治疗,强迫自己更换到另一个时空和另一个维度,重新审视自己。”孙瑜在《等候一阵流浪的风》中,通过五年的旅行,四十多个国家的足迹,近五十万字的游记,以及十万多张照片,为我们呈现了一个丰富多彩的世界。但这本书远不止于此,它更是一种生活态度的传递,一种对世界的独特诠释。孙瑜认为,旅行不仅是逃避情绪的手段,更是一种心理治疗的方式。她通过强迫自己更换到另一个时空和维度,重新审视自己,调节情绪,收获智慧和觉悟。

因此,在孙瑜的笔下,旅行绝非简单的观光打卡,而是一种心灵的洗礼与成长的契机。她提到了自己曾有的“不过了”的旅行心态,让人印象深刻。所谓“不过了”,即放下对过往的执着与对未来的焦虑,全身心地投入到当下的旅程中。这种心态,让孙瑜能够以一种开放而平和的心境去感受旅途中的每一处风景、每一种文化。

“撒哈拉沙漠终是要踏上的。似乎,那里有着一份前世回忆般的乡愁。它,铅华洗尽,从地平面雄伟立起,如同另一个存在的古老空间,如同难以跨进的平行宇宙,在阳光下反射着耀眼的白光,用巨大无比的热力,不动声色地显露着它的威严。形态各异的沙丘,随着光线的变化展示出金黄、淡粉、赭石、铁灰等不同的段落,与橘红的落日交融出别具的仙气与神性。天,高而远。地,神秘而安静。无际的黄沙之上,不时有淡褐色的风呼啸甩过。偶尔冒出的一株野生植物,带着与生俱来的不羁,淡定怒放,安详得近乎优雅,参照出平凡之地那些绿色的庸常。远处,有一只鹰从高空掠过,快得连影子都没有落下。撒哈拉的沧桑,就是如此的大写意。”在书中,孙瑜分享了自己在撒哈拉沙漠的经历。面对这片广袤而严酷的沙漠,她没有仅仅停留在对自然景观的惊叹上,而是深入地观察和体察了生活在其中的贝都因人的生活状态。她写道:“夕阳晕染着骆驼群,还有已在沙漠中生活了上千年的阿拉伯游牧民族——贝都因人。‘贝都因’在阿拉伯语中就是‘荒原上的游牧民族’,属于阿拉伯民族的一个分支,不喜欢受制约,只听命于部落酋长。远离现代物质文明社会的他们,目前主要聚集在埃及东部的西奈半岛和撒哈拉沙漠中。生命,在如此荒僻落后、贫瘠缺水的撒哈拉,日日被烈日炙烤着,居然一样欣欣向荣。世上真的有这么一群人,过着和我们截然不同的生活,贝都因人就在沙漠中生老病死,与自然浑然一体,并不需要过分挣扎。什么样的日月变迁,都不会让他们迷失本性。”这种与自然和谐共处的生活方式,与现代社会中人们忙碌奔波、追求物质享受形成了鲜明的对比。孙瑜通过旅行,感受到了不同文化背景下人们生活的多样性,也让我们看到了在现代社会中逐渐被遗忘的生活智慧与生命态度。

孙瑜还提到旅行是一种心理治疗,是一种强迫自己更换时空和维度来重新审视自己的方式。这种观点让人意识到,旅行不仅仅是身体的位移,更是一种心灵的疗愈。在陌生的环境中,我们能够暂时摆脱日常生活的束缚,以一种全新的视角来审视自己内心的情绪与困惑,从而找到内心的平静与力量。

《等候一阵流浪的风》之所以能够打动人心,很大程度上得益于孙瑜对异域风情的生动描绘。她以作家独特的视角,深入挖掘了不同国家和地区的文化内涵,让读者仿佛身临其境地感受到了那些遥远土地上的风土人情。

在书中,孙瑜讲述了在伊朗布鲁杰尔迪古宅拍照时遇到的一位伊朗阿姨。这位阿姨帮助她解下头巾,让她能够更自然地拍照,而自己则静静地站在一旁微笑。这个小小的细节,展现了不同文化之间人与人之间的温暖与善意。孙瑜以细腻的笔触捕捉到了这些瞬间,让读者感受到了跨越文化的美好情感。

孙瑜通过对各国历史文化与风土人情的深入描写,使读者能够领略到不同文明的独特魅力。无论是马来西亚的精致、印度的神秘,还是斯里兰卡的宁静、土耳其的热情,孙瑜都以一种生动而真实的方式呈现出来。她没有停留在表面的描述,而是深入到文化的内核,探讨了人与自然、人与社会的关系。这种对文化的深入挖掘,让她的作品不仅仅是对异域风情的展示,更是一种对人类共同命运的思考。

孙瑜的旅行不仅是对自然与文化的探索,更是对人性与信仰的深刻思考。她在后记中提到了古埃及的“生命的钥匙”,以及印第安老爷爷关于善恶之狼的故事。这些元素贯穿于她的整个作品中,成为她思考生命意义的重要线索。

在埃及,她被古埃及人对生命轮回的信仰所感染。她写道:“一个会喘气的活人和一条生命,是不同的概念。”古埃及人相信,只有通过“生命的钥匙”开启生命之门,才能走向重生。这种对生命与死亡的深刻理解,引发了孙瑜对自身生命的思考。她意识到,生命需要被层层开启,而开启生命的钥匙,或许就在于我们对信仰与意义的追寻。

孙瑜还通过对不同文化中人们生活状态的观察,探讨了人性的善恶与尊严。在撒哈拉沙漠中,她看到了贝都因人自由而坚韧的生活,也看到了游客与当地居民之间的互动与冲突。她写道:“野蛮、愚昧和文明在这里共存,生命的卑微与尊严在这里交汇。”这种对人性复杂性的呈现,让她的作品具有了更深层次的思考价值。

孙瑜的文字简洁而富有诗意,擅长运用细腻的心理描写来刻画人物性格特征。例如,在描述主角面对重要抉择时内心的挣扎与矛盾,作者使用了大量的内心独白,使读者仿佛置身于角色之中,感受到他们的喜怒哀乐。比如在《沙漠中的贝都因人》一章中,孙瑜通过“铅华洗尽的沙丘”“呼啸而过的淡褐色风”等意象,构建了一个充满张力的视觉空间。这种文字与图像的互文性,使游记超越了单纯的记录功能,成为一种视觉诗学。这种写作手法,与罗兰・巴特的“摄影讯息”理论不谋而合,强调图像在叙事中的独立价值。同时,《等候一阵流浪的风》采用了非线性叙事结构,打破了传统的时间顺序,通过回忆、梦境等方式串联起不同阶段的故事片段。这种方式虽然增加了阅读难度,但也极大地增强了作品的艺术表现力,让读者在解开谜题的过程中获得更多的乐趣。

在谈到创作缘起时,孙瑜表示,《等候一阵流浪的风》希望能够引起人们对当下生活方式的反思。“在这个瞬息万变的时代,我们是否迷失了自我?”这个问题贯穿了整部作品,并引发了许多讨论。通过讲述一个个普通人的故事,孙瑜提醒我们要珍惜身边的人和事,学会在忙碌的生活中停下脚步,倾听内心的声音。此外,书中融入了不少中国传统文化元素,如古典诗词、传统节日等,展现了中华文化的深厚底蕴。这不仅为作品增添了文化底蕴,也为中外文化交流搭建了一座桥梁。

孙瑜的《等候一阵流浪的风》是一本值得细细品味的书。它以旅行为主线,串联起了对生命、文化、人性与信仰的深刻思考。她用文字为我们打开了一扇窗,让我们看到了一个丰富多彩的世界,也让我们在阅读中找到了内心的宁静与力量。

这本书让我明白,旅行不仅仅是为了到达远方,更是为了在途中寻找生命的诗意与答案。正如孙瑜所说:“生活并不诗意,各种不得已的苟且,此起彼落。但我还是愿意,一次次将目光投向远方。即使走不了,也没关系,慢慢等,笨拙地努力。喜爱旅行的人,早晚会找到一片自己向往的撒哈拉。如果你没有时间旅行,陷入生活的迷茫;或者正准备旅行,尚未想好去哪儿;又或已经订好了机票和行程,但行李还缺一本书……都可以来阅读这本书,从书中获得一些感悟和思考。”在她的文字中,我们能够找到那份对生活的热爱与勇气,重新出发,去追寻属于自己的那阵流浪的风。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥