请加关注随时了解更多相关内容

作者袁正洪先生

我国古周朝是一个礼制国家,也是诗的国度。周朝时君臣上下、百姓之间、朝廷议事、婚丧嫁娶、宗庙祭祀、庆功赏赐,都要按具体的礼仪行事。而首要的则是通过作诗为乐歌,用于各种礼仪、娱乐,表达对于社会和政治问题的看法,可谓“赋《诗》言志”。古周朝有采诗献诗制度,太师为乐官之长,掌教诗乐,即太师负责采集、编纂《诗》。

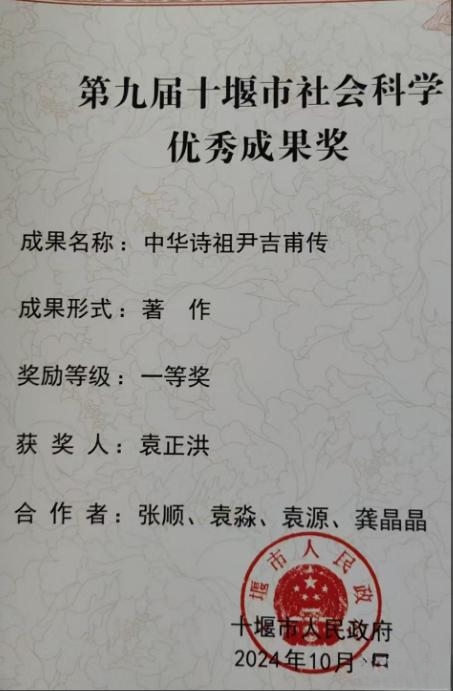

袁正洪先生最新研究成果

《诗经》原称“诗”或“诗三百”,汉代儒生始称《诗经》。《诗经》收录了西周初期至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)大约五百年多年的305篇诗歌作品,西周太师尹吉甫何以被称为《诗》的编纂者呢?笔者经研阅《诗经》和史书,深入尹吉甫籍里及其征战的山西大原等地考察探讨研究认为:“古周朝有采献诗制度,由太师负责编纂《诗》,《诗》作为古周朝教科书,在上下五百年间,不同时代有不同主编,这好比我国从1949年解放至现在(2012年)中国史纲、中国文学史和语文等课本,有多人担任主编。西周太师尹吉甫是《诗经》的采风者、被歌颂者,是周宣王时代《诗》的总编撰者。”

一、古周朝有采诗制度

我国古代最早的一部国别体史书《国语·晋语六》载范文子语说:“吾闻古之王者,政德既成,又听于民,于是乎使工谏于朝,在列者献诗,使勿兜风;听胪言于市,辨妖祥于谣,考百事朝,问谤誉于路,有邪而正之,尽戒之术也。”此说即周王朝为了了解民情,从民间采集诗歌。

许慎《说文解字》曰:“古之遒人以木铎记诗言。”

《左传·襄公十四年》载师旷语:“故《夏书》曰:‘遒人以木铎徇于路。官师相规,工执事以谏。’正月孟春,于是乎有之,谏失常也。”

《孔丛子·巡守篇》:“古者天子命史采诗谣,以观民风。”

西汉礼学家戴德《礼记·王制》载:“天子五年一巡守。岁二月,东巡守,至于岱宗,柴而望祀山川,觐诸侯,问百年者就见之。命大师陈诗,以观民风。命市纳贾,以观民之所好恶,志淫好辟。命典礼,考时月定日,同律、礼、乐、制度、衣服,正之。”

据东汉班固《汉书·艺文志》云:“《书》曰:诗言志,歌咏言。故哀乐之心感而歌咏之声发。诵其言谓之诗,咏其声谓之歌。故古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考证也。故曰:王者不窥牖户而知天下。”

中国诗经学会会长夏传才教授在其著《诗经研究史概要》一书中说:“据说周代还保留着由上古时代传下来的一种制度,王朝派出专门官员到各地去采集民间歌谣。这种官员在书上有不同的名称,如‘行人’、‘遒人’、‘轩车使者’、‘逌人使者’等等。采诗的目的是为了知民情、观风俗。”

二、古周朝有献诗制度

据春秋末期鲁国人左丘明《国语·周语上·召公谏厉王弭谤》一文载:“故天子听政,使公卿至於列士献诗;瞽献曲,史献书,师箴,蒙赋,朦诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽史教诲,耆艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。”要求献诗的目的“于以考其俗尚之美恶,而知其政治之得失焉”。献诗所起的客观效果,与采诗的目的一样。

《左传·襄公十四年》载师旷语:“自王以下,各有父兄子弟,以补察其政。史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言,庶人谤,商旅于市,百工献艺。”

再从《诗经》中的一些作品看,“献诗”的事实也是确实存在。如《诗经·大雅·崧高》:“吉甫作诵,其诗孔硕”;《诗经·小雅·节南山》:“家父作诵,以究王讻”等,说明公卿列士献讽谏诗或歌颂诗的事是存在的。此外,还有些诗是下层贵族文人或小官吏所写,这一类诗多属个人抒愤之作,既不是奉命作的,也不是为了进献而写的,它们所以能汇集到太师手里,大约和歌谣差不多,是从民间搜集来的。至于那些专门用于祭神祭祖的“颂”诗,当是巫、史等有关职官奉命创作的。

南宋著名学者朱熹在《诗集传》中写道:“是以诸侯采之贡于天子,天子受之而列于乐官,于以考其俗尚之美恶,而知其政治之得失焉。”大意是:因此,诸侯采集诗歌献给周天子,周天子把接受的诗歌让乐官配乐演唱,以考察社会风气的好坏,了解朝廷政治的得失。

袁正洪喜与国宝尹吉甫使用的西周青铜器兮甲盘照像

三、周太师亦是负责采编《诗经》的乐官

1.太师位于三公之首,掌邦治

西周太师在当时是什么官呢?上海辞书出版社1979年出版的《辞海》第639页说:“(1)西周始置,原为高级武官,军队的最高统帅。春秋时晋楚等国沿用,成为辅弼国君的官。战国后废。汉又设置,位于太傅之上。历代相沿以太师、太傅、太保为三公,多为大官加衔,表示恩宠而无实职。(2)指太子太师,为辅导太子的官。(3)周代或称乐官为‘太师’。”

华中师范学院京山分院中文系资料室编《中国古代文化常识》第230页说:“太师。(1)周代始置,为国君辅弼之官。秦废。汉复置,位在太傅之上。历代相沿以太师、太傅、太保为三公,多为大官加衔,以示恩宠而无实职。(2)指太子太师,为辅导太子的官。西晋设太子太师、太傅、太保,太子少师、少傅、少保,称为三师、三少。北朝的魏、齐沿设,隋以后历代不改。明清以朝臣兼任,三师三少成为虚衔。”

清朝永瑢、纪昀主编《四库全书史部通典职官典》记载:“太师,古官。殷纣时,箕子为之。周武王时太公,成王时周公,并为太师。周公薨,毕公代之。”

由此可见,太师在商代就已经设置。在周代,太师权力很大,相当于后世的宰相。在周天子年幼或不能行使权力的时候可以总理政务。

2.太师为乐官之长,掌教诗乐

《诗经·小雅·六月》赞尹吉甫:“文武吉甫、万邦为宪。”说明他文武全才,文能治国、武能安邦,是出将入相之才,具有“修文武大业的才能”。吉甫官任太师,无论是国家总管或宫廷大乐官,都具有制礼乐、兴文教的天职。主持搜集整理《诗经》这部巨著也就是他分内之事。

据春秋鲁国人左丘明编纂《国语·鲁语下》记载:“昔正考父核商之名颂十二篇于周太师。韦昭注;太师,乐官之长,掌教诗乐。”正考父是宋国的大夫,献《商颂》于周王朝的太师。今本《诗经》的《商颂》只有五篇,很可能是太师在十二篇基础上删定的。

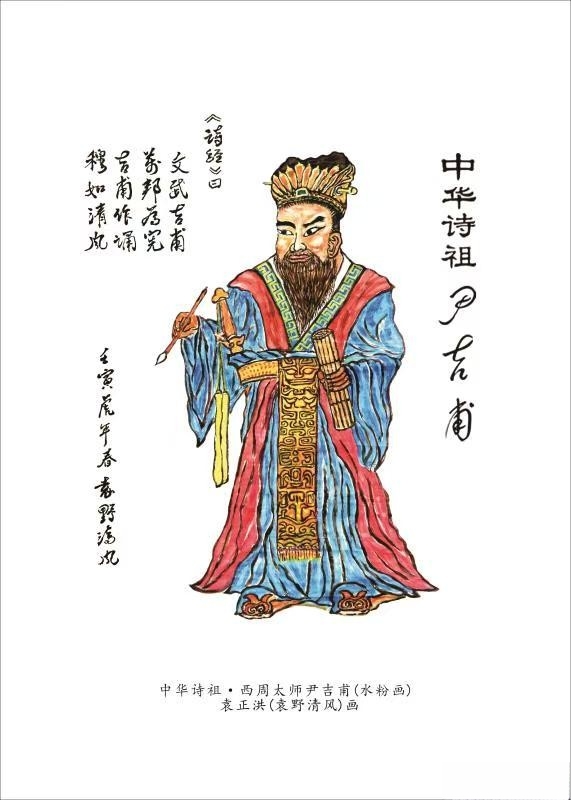

中华诗祖·西周太师尹吉甫像(著名画家丁长河教授塑)

中国诗经学会理事、河北衡水学院袁长江教授在《先秦两汉诗经研究论稿》一书中说:“在诗为政服务的前提下,周代还设有专门编诗、授诗的人,这就是太师。当时有两类学校:一类是单为‘国子’设立的学校,教以‘乐德、乐语、乐舞、六艺、六仪’等。这‘乐语’就是教国子如何理解诗,如何用诗。另一类学校是专为乐工们设立的职业技术学校,主要是教乐工们如何歌诗、诵诗、演奏诗和舞诗。乐工们的老师是太师,太师中的德才兼备者被选拔去教国子。”

据《周礼·春官》载:“太师掌六律六同、教六诗。”

“周天子下面重要的辅弼之官,有太师、太保、太傅,称为‘三公’或‘师保’。三公之中,太师的地位最尊。姜太公在文王、武王之世相继担任太师,因而被尊称为‘师尚父’。成王继位以后,周公旦为太师,召公为太保,共同辅佐成王。‘师保’总揽军政大权,地位显赫。”《诗经·小雅·节南山》说:“赫赫师尹,民俱尔瞻。尹氏太师,维周之氏,秉国之均,西方是维,天子是毗。”

用今天的话说,太师的职责就是对诗歌进行采集、编辑和保管的专门人员。因为各诸侯国的太师有向周太师进献诗歌的义务,周太师有采集、编辑和保管诗歌的职责。与太师的乐官之长相联系的是太师还承担着诗歌等文艺演出的教学与组织工作。

一方面“以六诗教瞽朦。凡国之瞽曚正焉”。《周礼》卷二十三《大师》云:“大师…·教六诗:曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂。”太师利用掌管的诗歌对贵族子弟进行传习,以教授将来参加政治活动尤其是办理外交时所必须掌握的技巧。另一方面组织乐工开展各种场合诗歌的演出。组织职责也为太师保存诗歌提供最大的方便,太师将乐工在各种场合演出的诗歌经过校勘整理,进行保存以便各诸侯国太师及世人能够观赏到比较完整的风、雅、颂诗等乐曲。因此,太师才成为诗歌及其演出方法集大成者。上下五百多年《诗》在不同时期,由当朝的太师负责总编纂《诗》。

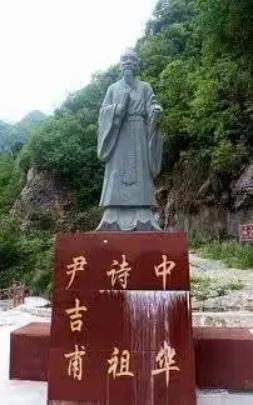

2010年房县尹吉甫镇出藏的古代尹吉甫石雕像(袁正洪摄影)

3.太师负责整理、编纂《诗经》

《诗经》中的诗歌,大部分是士大夫所作,也有一部分是君王、公卿、大夫作的。搜集起来献给乐官太师,太师再献给天子,这样积累起来,整理、编纂。即献给周天子的诗,要经过太师(乐师修订)、乐工配乐演唱;贵族之间的献诗,也要经过乐工配乐,汇集于太师。至于宗庙祭祀所用的颂歌,是贵族文人奉命而作,也归太师掌管。如《国语·周语上》记载邵公云:“为民者宣之使言,故天子听政,使公卿至于列士献诗。”

袁长江教授在《先秦两汉诗经研究论稿》一书中说:“如果这些记载不错的话,那么太师除了教诗外,还有搜集整理诗的任务。其实,《周礼·大师》说太师‘教六诗’,没有说另外还有什么人编选诗。可见编选诗这种工作也是太师的。荀子说的‘修宪命,审诗商,禁淫声’,似乎也是从这方面说的。既然教诗,拿什么去教?只有利用编选的诗作课本。所以太师承担着编选诗的工作是不错的,这种工作也是非他们莫属。所以荀子才说这些工作是‘太师之事也’。”

《诗经》中之诗篇,其作者无论是君王、公卿、大夫或士,知名者或不知名者,最终都要由乐官配乐,审校编辑工作,皆由太师总其成。《国语·鲁语》云:“正考父校商之名颂十二篇于周太师。”正考父校理商之颂歌,请教周之乐师,以周之乐师所审定者为准。可以说明周太师参与了全部《诗经》的整理加工、创作。

四、周太师尹吉甫与《诗经》的编纂密切相关

第一,尹吉甫是西周宣王时期文武双全的太师。

尹吉甫生于周厉王二十七年,卒于周幽王七年(前852—前775年),号兮伯(亦号兮甲),字吉甫。其祖籍是西周时期的诸侯国鄂国。他的老祖宗是黄帝的孙子伯鯈,封南燕,赐姓姞,后又去女为吉,以吉为姓。周初鄂国亡于楚,其一支迁居楚西北的房陵。房县古时曾为彭国域地,系武王伐纣时的“西土八国”之一。兮伯吉父到朝廷当师尹以后,以官为姓,叫尹吉甫。

周宣王,在位时间公元前827—前782年,即在位46年间,尹吉甫为辅佐宣王时期的重臣。

周幽王,出生于周宣王三十三年(前795年),宣王卒于公元前782年,周幽王公元前781年即位。公元前770年,周幽王被犬戎兵杀死于骊山之下,西周灭亡。周幽王在位11年,尹吉甫辅佐周幽王7年,尹吉甫卒于公元前775年。

西周幽王之子周平王(约前781—前720年),名宜臼。公元前771即位,为避犬戎,平王把都城从镐京东迁至洛邑(今河南省洛阳),史称东周。这说明周平王6岁前,尹吉甫在世。即尹吉甫逝世4年后,周平王继周幽王位。

尹吉甫辅佐宣王、幽王,也是平王的老师,因此他被后世尊称为“三代帝王师”。

周宣王在位46年,也是《诗经》采诗、献诗、编纂诗大发展的一个高峰时期,尹吉甫作为西周宣王时期的太师,对宣王时期《诗经》的编纂起了重要的作用。

尹吉甫古代石窟建筑艺术宗庙(袁正洪摄影)

第二,尹吉甫作的名篇在诗经中影响深远。

尹吉甫不仅是《诗经》中所记载的少有的、已知名的作者,而且其诗作在诗经中影响深远。

尹吉甫是《诗经》中《崧高》、《烝民》、《韩奕》、《江汉》、《都人士》等名篇的作者,《诗经·小雅·六月》中赞颂:“文武吉甫,万邦为宪”;《诗经·大雅·崧高》载:“吉甫作诵,其诗孔硕。其风肆好,以赠申伯”;《诗经·大雅·烝民》中载:“吉甫作诵,穆如清风”;《诗经·大雅·韩奕》、《诗经·大雅·江汉》均为尹吉甫美宣王等。诗篇语言精美,才华横溢,思想性强,为后人广为赞誉。

第三,尹吉甫生活的空间及故里与《诗经》产生地密切相关。

《诗经》产生的地域十分广阔,仅十五国风包括“周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳”,大致相当于今陕西、山西、河南、河北、山东及湖北北部。尹吉甫一生所活动的地域,几乎到达了《诗经》产生地的全部。

《诗经》“二南”是周公、召公分陕而治管辖地域,这些地方的民歌甚为发达,尹吉甫受其熏陶,对采诗编纂诗有着一定的影响。

笔者考证:房县古为房陵,是《诗经》周南、召南交汇地。房县是尹吉甫的籍里,《诗经》“二南”是汉水汝水流域的民歌,房县九道乡阴峪河、平渡河,中坝乡漳洛河,门古寺镇羊岔河是汉水流域第一大支流堵河的源头。纵贯房县西东的古维水、雎水、粉水、筑水和尹吉甫镇东南部、五台林场境内的古南河,也都是汉水流域的知名支流的源头,是诗经民歌采风地。千古《诗经》相关民歌至今在千里房县深山民间传唱。房陵境内“南山”、“景山”、“松柏”、“泮水”、“雎水”等地名与《诗经》中的有关地名相关,其民俗与《诗经》“二南”诗篇的民俗相似。还有在《诗经》所包含的338种动植物中,房县基本有,这与尹吉甫采编《诗经》有着一定的影响。

第四,尹吉甫身为太师的一项重要职位是负责编纂《诗经》。

古周朝太师位于三公之首,不仅掌邦治,而且由太师负责采集、编纂《诗经》。此文在古周朝有采诗献诗制度及太师负责编纂《诗》引用了《国语·周语》、《周礼·春官》、《礼记·王制》、《汉书·食货志》等篇中许多有关论述,充分说明太师的一项重要职位是负责编纂《诗经》。

邹然教授、张蕾研究生在《尹吉甫作品的文学史价值评估》一文中说:“《毛传》曰:‘吉甫,尹吉甫也,作是工师之词也。’意思是说,尹吉甫写的这个‘词’,当时可供‘工师’(即乐工、乐师)朗诵或演唱。这与《国语·周语上》所载:‘故天子听政,使公卿至于列士献诗;瞽献曲;史献书;师箴;瞍赋;朦诵,的体制是吻合的。”

关于《诗经》的编纂,汇合了采诗、献诗、创作三种途径,最后删选编定。尤其是古代交通不便,语言各异。像《诗经》这样体系完整、内容丰富的诗歌总集的出现,是周王朝有决识,有目的经过诸侯各国协助进行采集,然后命太师、乐师整理编纂而成的。尹吉甫是西周宣王当政时文武双全的太师,理所当然的是西周宣王时期《诗经》版本的总编纂者。

第五,《小雅》、《大雅》多为尹吉甫辅佐朝政时期作品。

梁葆莉先生在《 <诗经> 大小雅创作年代之比较》一文中说:“《诗经·小雅·大雅》105篇,当今学者对《大小雅》创作年代的看法,呈现百家争鸣之局面;孙作云先生力主《大小雅》几乎全部是西周晚期诗。余冠英先生认为,《大雅》中从西周初到西周末的诗都有,《小雅》大致产生于西周末叶与东周初年,多数为幽王时代作品。金启华先生认为《大雅》产生于西周,《小雅》产生于西周末东周初。刘毓庆先生在其《雅颂新考》中则认为:正《大雅》为西周中期诗,正《小雅》为西周晚期宣王朝诗。梁葆莉先生在文中说:‘通过以上对《大小雅》创作年代的分析,得出如下结论:《大雅》中作于西周前期的作品有18篇,占《大雅》诗篇总数的58%;作于西周后期(厉宣幽)的作品13首,占42%。《小雅》则几乎出全产生于西周后期,只为数不多的几首产生于东周时期。’”

本文笔者袁正洪通过查阅多种有关《诗经》的书籍和逐篇研讨,认为:“《诗经·小雅》74篇中,63篇为周宣王、周幽王时期诗;有11篇为宴会生活诗等,虽不好断定时期,但作为《诗经·小雅》诗的整个划分一起而言,也应为周宣王、周幽王时期,这也就是说,《诗经·小雅》诗基本上是周宣王、周幽王时期的诗。《诗经·大雅》31篇中,前18篇为周宣王时期后人为以文王等先王恩德辅政育民追述先王之诗作;根据《诗经·小雅·大雅》编纂划分,18篇中亦有可能部分为周宣王、周幽王时期搜集的西周初至周厉王前的诗。《诗经·大雅》后13篇为周历王、周宣王、周幽王时期的诗。”

第六,专家学者研究评论周太师是《诗经》的编纂者。

百名诗经研究专家慕名考察尹吉甫古代石窟建筑艺术宗庙(袁正洪摄影)

现代著名散文家、诗人朱自清认为,《诗经》的编审权很可能在周王朝的太师之手。他在《经典常谈》中指出:“古代各国都养了一班乐工,像后世阔人家的戏班子,老板叫太师。各国使臣来往,宴会时都得奏乐唱歌。太师们不但要搜集本国乐歌,还要搜集别国乐歌。除了这种搜集来的歌谣外,太师们所保存的还有贵族们为了特种事情,如祭祖、宴客、房屋落成、出兵打猎等等作的诗,这些可以说是典礼的诗。又有讽刺诗、颂美等等的献诗,献诗臣下作了献给君上,准备让乐工唱给君上听的,可以说是政治导。太师们保存下这些唱本,附带乐谱、唱词共有三百多篇,当时通称作《诗三百》。各国的乐工和太师们是搜集、整理《诗经》的功臣,但是要取得编纂整体的统一,就非周王朝的太师莫属。”

袁长江教授在其著《先秦两汉诗经研究论稿·诗经发生学论》第四部分说:“无疑,周太师是《诗经》本子的总编订者。《荀子·王制·序官》说的太师的职责,‘审诗商,禁淫声,以时顺修’,便是指的编选诗。自西周至于春秋中叶,历届的周太师坚持不懈地把各国太师选送来的诗歌进行汇集加工,编辑成一个全国统一的本子。他们当然有他们的编选标准。实际上,真正编选诗的第一是各国太师,他们编选的是本国诗歌;

第二是周太师,他们编选的是综合诗集,并且这个综合诗集,还在不断地进行修订,直到各国太师不再选送诗歌为止。到孔子诞生之前,社会上已经有了定型的诗集,这就是被称为《诗》的本子,约三百多篇。其后再也无人编选。周太师选诗的目的是为乐工学习歌唱演奏,以供在大祭、大飨、大射等场合用乐。同时也作为贵族学校的课本,在以作资政之用。由此,我们可以这样认为,周太师是《诗经》的总编订者,也是《诗经》的重要研究者,因为他们是集编选与教授于一身者。”

2010年8月6日中国(房县)首届诗经尹吉甫文化旅游节(袁正洪摄影)

韩国东方文化研究院院长、诗经学会会长宋昌基教授,高度称赞尹吉甫是个伟大了不起的人物,是诗经研究的重要课题,值得关注和高度赞誉。宋昌基教授特地为十堰市诗经尹吉甫文化研究会题词:“诗经精华,承前继后,颂尹吉甫,不朽功劳。”

《诗经》是在周代采诗与献诗制度下汇编而成的,它既是诗歌创作最高成就的代表,又是对周代社会政治等方面的概括与总结,作为太师的尹吉甫,不但是周宣王、周幽王时《诗经》的搜集者、采风者、作者,还是《诗经》的整理者、总编纂者。在尹吉甫辅佐周宣王中兴时期编纂的《诗经》,尤其是《诗经·小雅·大雅》诗作,基本上在这一时期,其作品的思想性和艺术成就影响深远,在文学史上具有极高的评价。

综上所述,学习研究周太师尹吉甫是西周宣王时期《诗经》的总编纂者,不仅有助于探讨古周朝的采献诗制度和周太师掌教诗乐辅政育民之职,而且对于探讨《诗经》收录西周初期至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)大约五百年多年的305篇诗歌作品,回答《诗经》作为古周朝教科书编纂成书,应是在上下四五百年间,不同时期有不同时代的周太师担任编纂者,对于研究《诗经》的产生和编纂成书有新的突破和意义。

视频加载中...

十堰