此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

1959年,粟裕拒绝滕代远登门探望,不是因为高傲,而是因为心里有一杆秤,掂得清谁是老首长,谁该先登门。

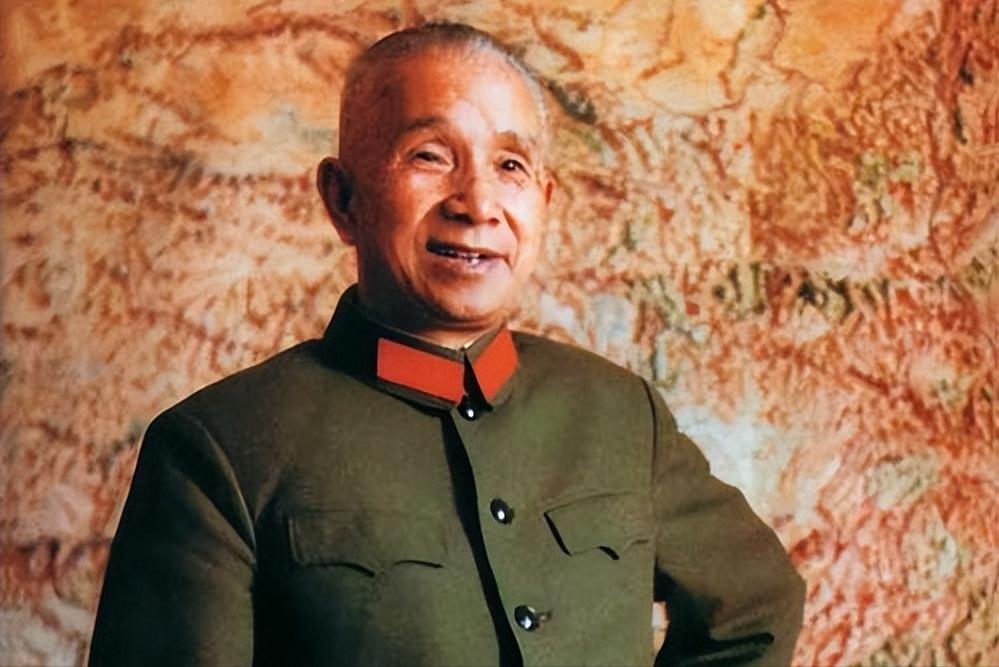

职务更动后,粟裕被“请”出总参

1958年,粟裕坐在总参的办公室,门外站着的是中央派来的“联络员”,不是来汇报工作的,是来通知调任的。

他知道这一天迟早会来,只是没想到来得这么快。

桌上那份关于马祖岛的作战计划,静静放着,没人碰,没人提,像个烫手山芋,谁拿谁掉层皮。

“你先休息一下,身体也不太好。”联络员话说得软,但神情很硬。

粟裕没争,只说了一句:“我是不是哪句话说错了?”没人回答。

他调任军事科学院副院长,职位不算低,实权却没了,走出总参那天,风很大,他站在门口抽了根烟。

肖劲光来看他,两人没多说话,只是拍了拍他的肩:“老粟,先歇歇。”

养病杭州,粟裕反而更警醒

1959年杭州,湖边清晨风冷,他穿着灰色中山装,散步时步伐很轻,心脏病发作后,他一夜要醒五六次,枕头下放着速效救心丸。

休养是命令,他自己知道,这不是简单的休息。

“被架空了。”他私下跟肖劲光说。

“也可能是保护。”肖劲光这么回应,但他眼神躲着,粟裕没再追问,他有数。

有一晚,肖劲光带来一条消息,“滕代远听说你在杭州,说要过来看你。”

粟裕当场摇头,“不行,我去见他,他是老首长。”

“你现在也不是一般干部了,滕老来看看,有什么不妥?”肖劲光试着劝。

粟裕直接打断:“不管我现在是什么职务,他是我首长,哪有晚辈让长辈上门的道理?传出去成什么样子?”

滕代远打来电话,粟裕一口拒绝

第二天上午,电话响起,是滕代远。

“老粟,听说你来了杭州,我来看看你。”粟裕没等他讲完。

“老首长,我明天去见您,这种事,还是我该上门。”语气硬得不像个病人。

滕代远那边笑了:“你现在是大将,我这老头子哪还敢摆谱?”

粟裕不笑,声音低了下来:“您是1928年起义的,我1930年才进部队,咱们哪是一辈儿的?这不是大不敬吗?”

电话沉默了两秒,“你小子脾气还在。”滕代远说。

“我是真怕传出去让人误会,我这刚被调任,要是再显摆,那不自找麻烦吗?”

电话挂了,粟裕松了口气,他不怕得罪人,就怕失了分寸。

天刚亮,粟裕穿好中山装,带着肖劲光出门,门口的司机愣了下:“粟副院长,现在去?”

“越早越好,让人知道我在他前头,才安心。”

两人进门时,滕代远正吃早饭。

“你这家伙还真来了。”滕代远笑着放下筷子。

粟裕立正,鞠了一躬:“报告老首长,粟裕前来请安。”

滕代远摆摆手:“别整这一套,坐下说话。”

屋里没外人,他们也就不再客气,滕代远倒了杯茶:“你心里是不是还堵着?”

粟裕不说话,“老弟,能说的,我都说了,不能说的,咱们也别逼自己。”

粟裕盯着茶杯,眼眶发红:“我没做错什么,我只是没请示就布了个防。”

滕代远没回头,只看窗外:“战场上哪能事事请示?你不是错在决策,是错在讲了真话。”

粟裕抬起头:“那就等组织还我个交代。”

“会的。”滕代远说,“你就把这当场休整,等着。”

屋子里没人再说话,过了几分钟,粟裕才开口。

“老首长,井冈山那年我参军,您在队伍里讲纪律,我记得清清楚楚,我不能坏规矩,连这点都守不住,还谈什么部队?”

“首长”二字,一辈子没改

粟裕这一声“老首长”,从井冈山到解放战争,从苏中七战七捷到总参谋长办公室,从未改口。

他不叫老战友,不叫老同志,只叫“首长”。

哪怕两人后来不在同一系统,不属同一条线。

哪怕滕代远从未被授衔,1955年因铁道部不属军队系统而“缺席”。

哪怕他自己是十大元帅之后排位最高的大将之一,他也从未僭越。

“这是军队,军队讲上下。”这是他常说的话。

七战七捷之后,谁才是主将?

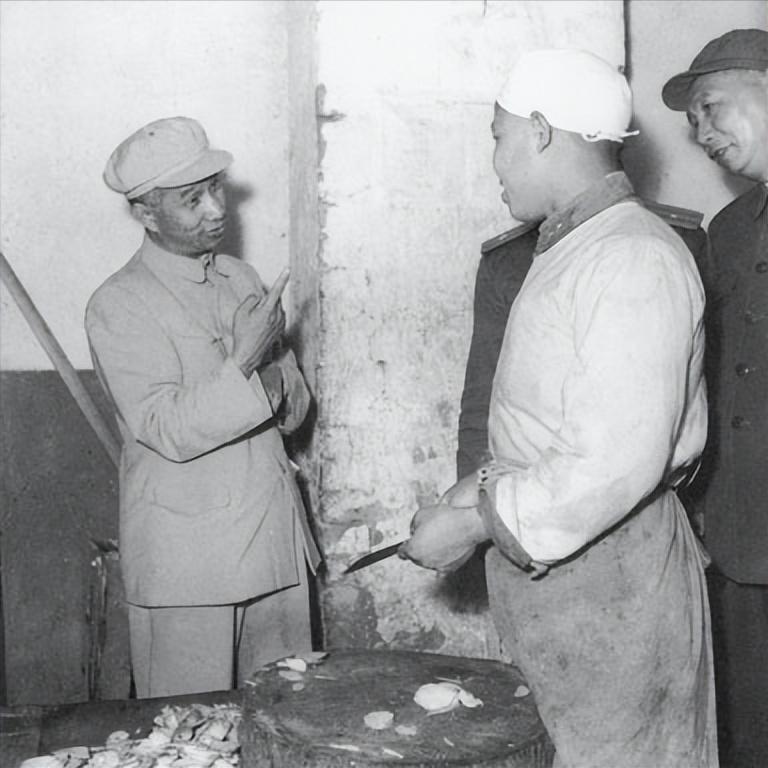

1946年,苏中,粟裕前线打仗,滕代远坐镇指挥所,两人说话直来直去,从不拐弯。

那一年,敌军兵力是我方三倍,华中野战军吃紧,粟裕提出主动出击,拿下敌人的有生力量。

滕代远一句话拍板:“不打是死,打了才有活。”

第一仗是丁堰,第二仗是邵伯,打到第三仗,敌人开始逃了,七战七捷,歼敌五万,震动整个战区。

战后总结会上,华中局有人提意见:“战果归谁?”

粟裕没说话。只看了滕代远一眼,“是滕首长带着我们冲出来的。”

滕代远把纸往桌上一拍:“你别拿我当盾。”

“不是盾,是前线指挥。”粟裕回头,“如果不是首长当时顶着压力同意出击,我一个作战处副主任,能拍板?今天就不会有这个战果。”

两人交锋,没人退,最后谁也没争功,功劳写在军史上,人名却藏着不提。

事后,滕代远私下说了一句:“你这人,说话太冲。”

粟裕点头:“可咱们仗就是这么打下来的。”

身份差距之下的敬意,从不打折

滕代远1928年参加平江起义,红军出身,毛主席身边干将,抗战时期调入后勤、政工,1950年后主政铁道部。

1955年大授衔,滕代远没出现在名单里,因为他不再属军队编制。

中央批了个特例,行政四级,享受副总理待遇。

粟裕知道这个安排,也清楚这个人是怎么一路走过来的。

“你是有军功的。”粟裕说,“我这点星星,是捡来的。”

滕代远摇头:“你也不容易。仗打得干净,就是嘴不干净。”

两人坐在杭州那家院子里,喝茶,窗外是湖面,安静。

“粟裕,你心里有没有怨?”

粟裕没回头,喝了一口茶,“我怨我自己,很多事,说重了,做急了。”

“那你有没有后悔?”

“没后悔。”粟裕声音低下来:“我只听枪声,不听风声。”

这不是一场探望,是一种交接

滕代远那次探望,后来没人再提,不是秘密,但没人愿意多说。

因为这不是普通的探病,是一次交接,是一次态度表达。

粟裕知道自己不能乱动,每个动作都被人盯着。

他如果让滕代远先来,就会被说成“结党”,他如果装不见,就成了“孤立”,所以他自己登门。

“我去,是表示态度,不是求人,是表明,我还记得规矩。”

滕代远懂,他那天送粟裕出门,拍了拍他的手背。“走稳点。风头不是永远的。”

粟裕点头,“风过了,我还在原地。”

不登门,是自尊;登门,是自救

那几年,不少人从高位退下,有人愤懑,有人沉默。

粟裕的不同,是他从不争辩。也从不低头。

杭州的那段时间,他每天记录血压、脉搏、用药时间,像军务一样记录身体。

他不是怕死,他是怕被说“心虚”。

肖劲光劝他:“你可以写点什么,交个态度。”

粟裕摇头:“不写,我只做事。”做事的人,不解释。

那天离开滕代远住处,他对肖劲光说了一句话:

“我欠他一个军礼。”

“还了吗?”

“还了,他让我坐下说话的时候。”

后来呢?后来没人再提

1960年以后,粟裕的职务没变,他的名字不常出现在报纸上了,但在军队里,还在传他怎么打仗,怎么守规矩。

滕代远晚年身体不好,多次住院,粟裕每次都写信问候,两人没再有那样长谈,一次已足够。

他们都知道,那次见面,解决的不是一次探病,是一场身份的确认。

老首长就是老首长,职务再变,尊称不能丢。

粟裕用行动告诉所有人:哪怕被边缘,也不能失了礼数。