当美国科技股跌入冰河期,中国这个板块正被疯抢。

南下资金狂买6000亿!港股科技估值洼地引爆抢筹。

美股寒冬VS港股盛夏:200亿资金迁徙背后的科技突围。

2025投资风向标!港股通科技指数暴涨74%的三大密码。

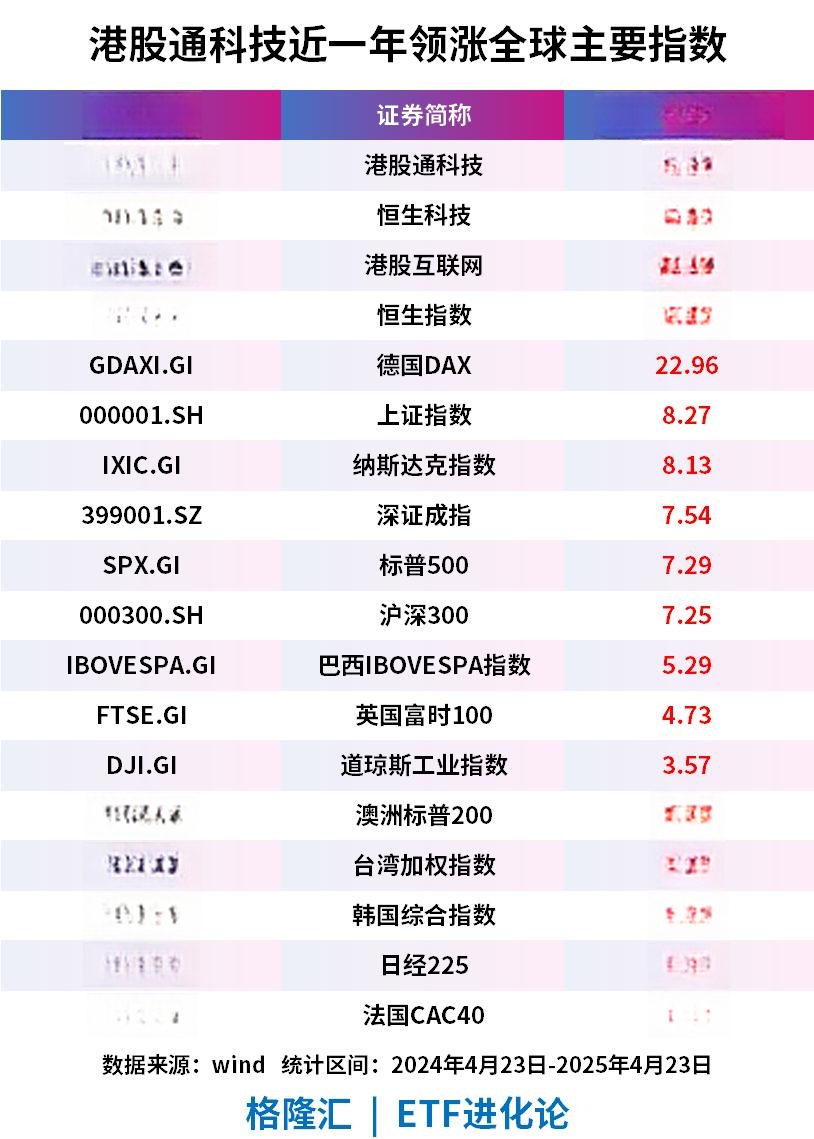

2025年4月23日深夜,华尔街某对冲基金经理在社交平台发出一张截图:港股通科技指数年内涨幅68.42%,纳斯达克同期涨幅超过30%。配文写道:“这是全球资本用钱投票的结果——中国科技资产正在被重新定价。”

这并非孤例。Wind数据显示,跟踪该指数的港股通科技30ETF(159636)规模突破208亿元,年内吸金119.73亿元,日均成交额超8亿元。这场看似突如其来的资本盛宴,实则暗藏三重反常识逻辑。

过去十年,中国科技产业曾被贴上“模仿者”标签。但2025年的两件事彻底扭转叙事:

AI大模型DeepSeek横空出世,硅谷风投教父马克·安德森称其为“斯普特尼克时刻”——这个冷战时期苏联首颗人造卫星的典故,暗喻西方技术优势的瓦解。

人形机器人完成半程马拉松,国产伺服电机和运动控制算法实测数据超越波士顿动力,全球首个“人机共跑”赛事落地北京。

耐人寻味的是,中国电商App同期霸榜美国下载前三。Temu、Shein、TikTok Shop组成的“出海三剑客”,用“极致性价比+本土化运营”撕开西方市场缺口。某跨境电商从业者透露:“我们在美区客单价已突破50美元,复购率比本土平台高20%。”

技术突破与商业落地形成闭环。中信证券数据显示,中国AI算力企业研发强度达15.2%,远超美股科技巨头8.7%的平均水平。这种“烧钱换壁垒”的打法,正在重构全球产业链话语权。

港股市场的独特生态,使其成为中美博弈的缓冲带:

南向资金年内净买入超6000亿港元,单日最高流入355.87亿港元创历史纪录;

外资通过ETF“曲线入场”,港股通科技30ETF机构持有比例达98.1%,前十大权重股集中度超80%。

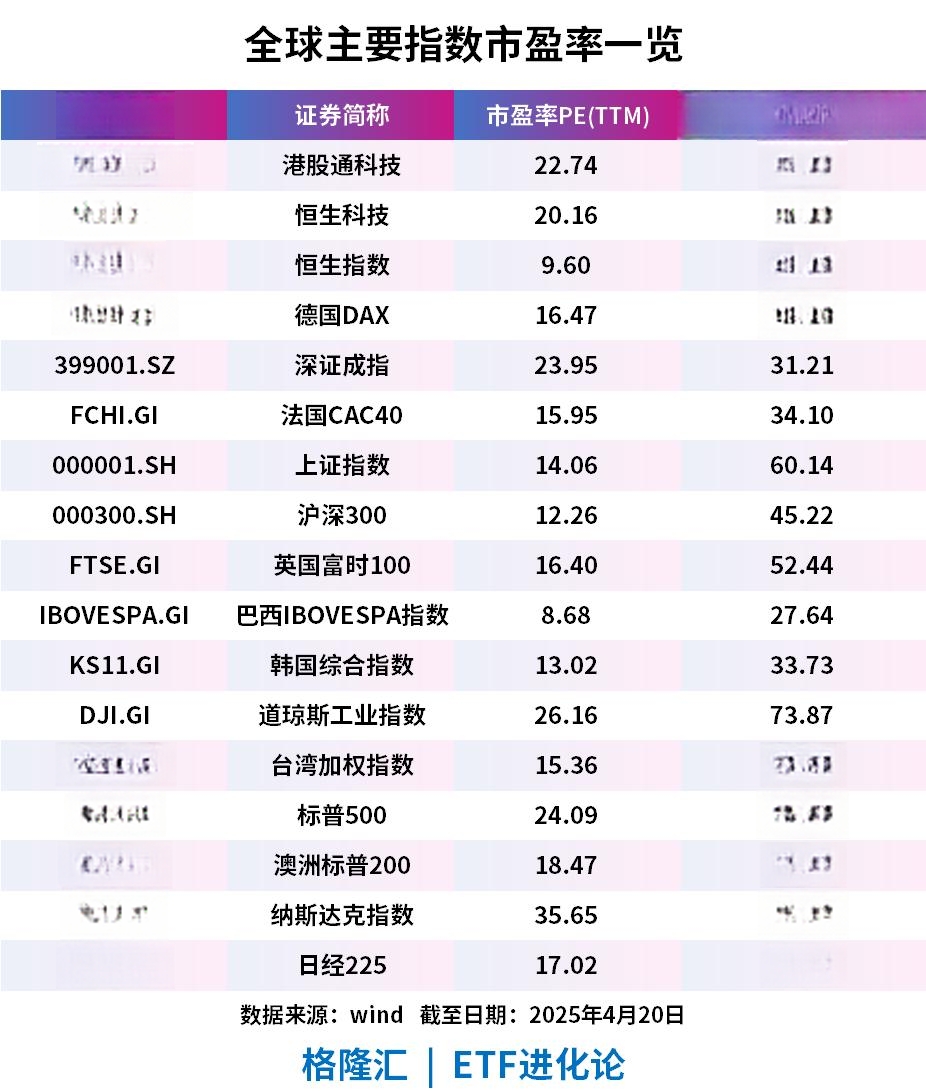

这种“抱团式抢筹”背后,是估值体系的根本性修正。截至4月20日,港股通科技指数PE仅22.74倍,不到纳斯达克100指数(29.99倍)的八成。但低估值≠低价值——

腾讯控股游戏业务出海收入增长40%,《王者荣耀》东南亚版日均流水破千万美元;

中芯国际14nm芯片良率与台积电看齐,承接特斯拉自动驾驶芯片代工订单。

某私募基金经理坦言:“现在买港股科技龙头,就像2016年抄底茅台。区别在于,这次赌的是中国能否掌握AI时代核心技术话语权。”

香港的“超级联系人”地位,在动荡环境中愈发凸显:

ETF互联互通机制让内地投资者用A股账户即可交易港股,规避外汇管制风险;

美国《对等关税法案》冲击下,港股成为外资配置中国资产的“安全垫”。

典型案例是比亚迪电子(00285.HK)。4月19日,该公司宣布为苹果Vision Pro独家供应Micro-OLED显示屏,股价单日暴涨23%。耐人寻味的是,其港股估值较A股折价达35%,这种“同一资产、两地定价”的扭曲现象,正在被南北资金合力修正。

资本盛宴下,两个矛盾现象值得警惕:

马太效应加剧:前十大权重股贡献74%涨幅,中小型科技企业日均成交额不足千万港元;

概念炒作泛滥:某AI语音公司年内股价涨200%,但研发投入占比仅3.2%,客户集中度超90%。

“现在的港股科技板块像场‘鱿鱼游戏’。”某财经评论员尖锐指出,“龙头企业吃肉,跟风者可能血本无归。”这种分化在估值层面尤为明显:恒生科技指数头部企业PE达45倍,尾部公司却跌破8倍,流动性危机一触即发。

未来推演:重估远未结束的三大信号

技术转化周期:人形机器人量产成本降至2万美元,2025年Q4或迎爆发式增长;

政策乘数效应:央国企并购重组新规落地,科技资产证券化率有望突破30%;

全球资本再平衡:EPFR数据显示,3月外资增配中国资产规模创2021年以来新高。

摩根士丹利预测,未来5年中国科技股年化回报率或达7.8%,但前提是“硬科技投入转化为可持续现金流”。这种“研发正估值”逻辑,正在颠覆传统PE估值体系——宁德时代动力电池业务PE仅18.96倍,但固态电池研发管线估值高达1200亿元,占总市值32%。

当全球资本用真金白银重新定价中国科技资产时,一个根本性问题浮出水面:这究竟是价值发现的开始,还是泡沫催生的狂欢?

答案或许藏在两组数据里:

中国AI专利数量全球占比69.7%,但基础研究投入仅为应用端的1/3;

港股科技板块年内回购金额超400亿港元,管理层增持比例创十年新高。

这场资本与技术共舞的大戏,注定不会风平浪静。