家人们,互联网的“感动”保质期,现在是不是都按小时计算了?

前脚,我们还在为那位“卤鸭哥”的幸运躲过一劫而疯狂点赞、转发评论,感慨“善有善报诚不欺我”;后脚,就被一群自带八倍镜的“福尔摩斯”网友扒了个底朝天——原来,连老天爷的“眷顾”,都能按剧本演?!

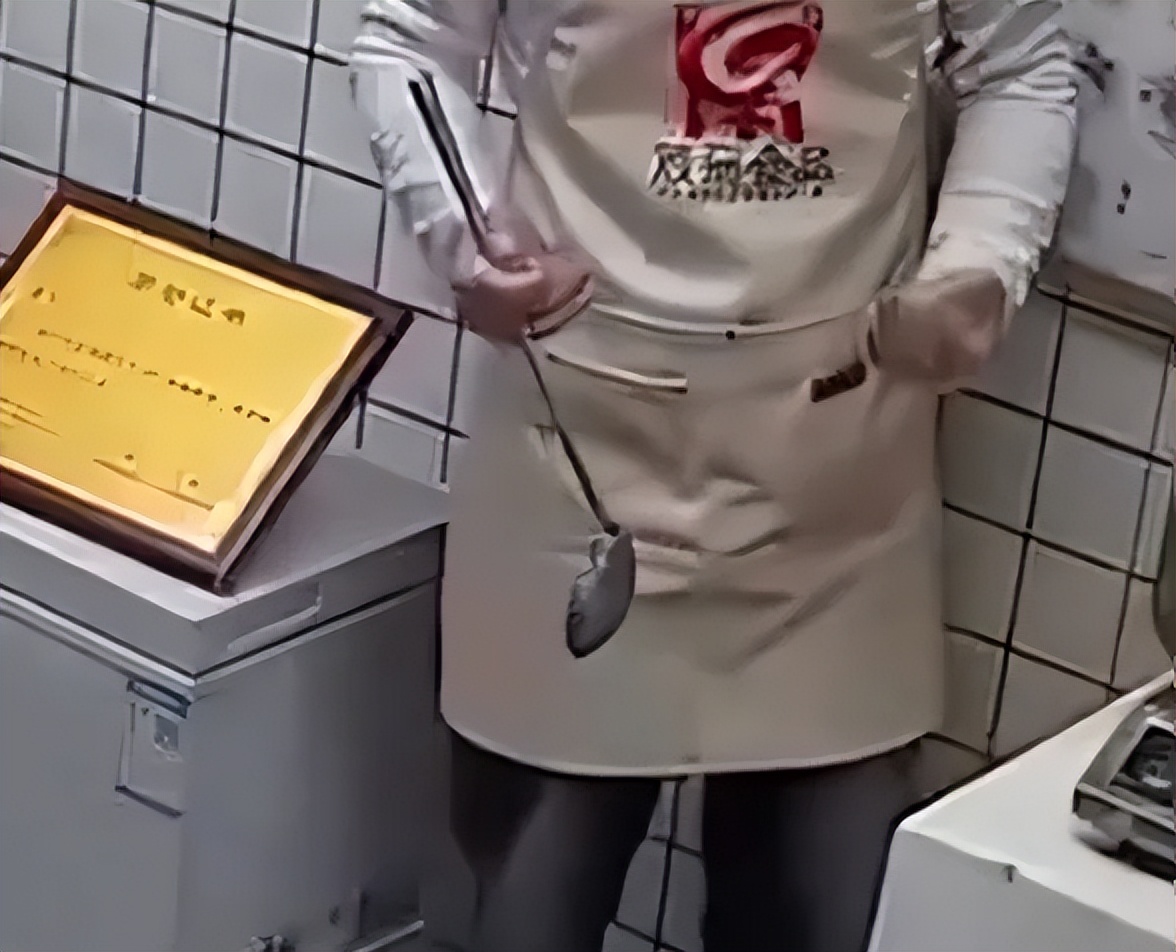

故事的“剧本”是这样的:一位看似朴实的卤鸭店老板(卤鸭哥),在卖鸭子时发现味道似乎不对,本着诚信经营的良心(划重点!),他转身想给顾客(后被证实是自己同事)换一只新鲜的。就在这短短几秒、电光火石之间,“哐当”一声巨响,他头顶的天花板应声而落,精准地砸在了他刚刚站立的位置!

我的天!这简直是现实版的“死神来了”之善良豁免卡啊!“好人有好报”的现场直播,能不让人激动吗?

一时间,评论区成了大型“感动中国”分会场:

“老板人品爆棚!老天爷都看在眼里!”

“善良,就是最硬的护身符!”

“这天花板绝对是在赌老板的良心!”

感动、点赞、转发……一套行云流水的操作下来,卤鸭哥的账号粉丝蹭蹭涨,眼看就要从街边小老板晋升为“年度民间道德模范”了。

然而,流量的聚光灯下,容不下一粒沙子,更何况是漏洞百出的剧本。

正当“感动”情绪还在持续发酵,眼尖的网友们已经嗅到了空气中弥漫的“不对劲”气息。说句大实话,这届观众,可是经历过年初“猫一杯秦朗巴黎丢作业”事件洗礼的,对于这种“天上掉馅饼(或掉天花板)”式的故事,警惕性早就拉满了!

于是,暂停、放大、逐帧分析……《走进科学》栏目组看了都要直呼内行:

- 那个塑料袋,是祖传的吗? 打包用的袋子皱得像张老脸,一看就饱经风霜,重复使用痕迹不要太明显,跟“刚做买卖”的样子严重不符。

- 那勺子,是出淤泥而不染? 在冒着热气的卤水锅里搅和了半天,捞起来时居然光洁如新,连滴油星、汤汁都不愿“客串”一下?这是什么特氟龙PLUS涂层勺?

- 那冰箱,是开店界的迷你款? 小得可怜,更像是大学生宿舍的标配,确定能支撑起一家卤味店的日常所需?

- 那操作台,是刚做完无菌处理? 除了作为“主角”的那只鸭子,整个台面干净得能反光,油渍、杂物全无,这是刚开张第一天还是刚请了深度保洁阿姨?

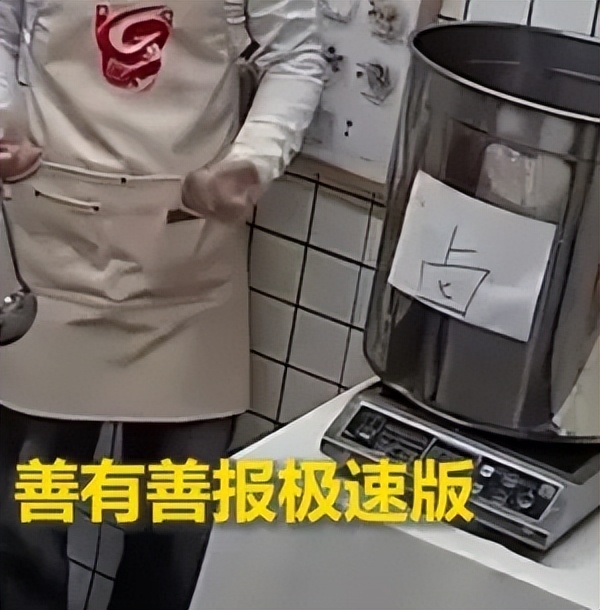

- 最最离谱的,还得是锅上贴的那张A4纸“卤”字! 兄弟,热气腾腾、油花四溅的卤锅边上,贴张打印纸?而且它居然没湿、没皱、没被油点“毁容”?莫非用的是防水防油防一切的金刚不坏牌A4纸?

这一连串的“不合理”,简直把观众的智商按在地上摩擦。网友的质疑声浪滔天,事件迅速发酵。

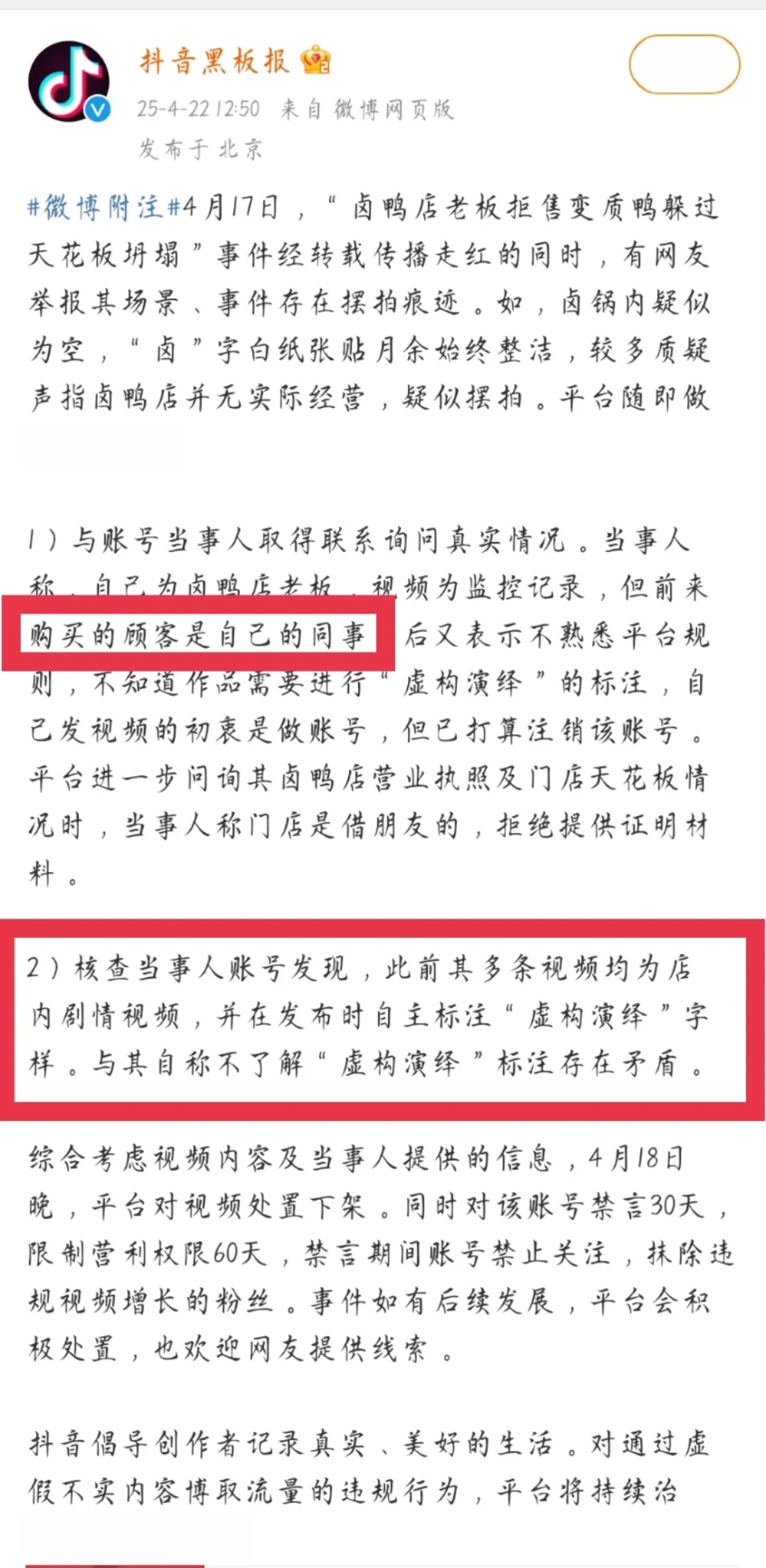

很快,平台出手,账号被禁言。抖音官方的通报更是“补刀”实锤:买家实为同事,视频属摆拍。 至于账号之前标注过“虚构演绎”?那这波操作算啥?“薛定谔的虚构”?选择性失忆还是看准了这次要精准投放“非虚构”版本来收割情绪?这演技,放宫斗剧里怕是活不过片头曲!

网友们也是才华横溢,立刻送上新外号:“猫一杯”的鸭子版兄弟——鸭一只(或鸭一杯),简称“鸭一杯2.0”。

唉,这不,又成功把大家拉回了几个月前被“秦朗小朋友在巴黎丢寒假作业”支配的恐惧和愤怒中。同样是精心编织、自带“正能量”光环的剧本,同样是引爆全网关注的病毒式传播,同样是以官方打假、一地鸡毛收场。

历史,总是押着相似又令人尴尬的韵脚。

那么问题来了,为什么这类虚假摆拍,总能如此精准地戳中大众的G点,疯狂收割流量和情绪?

- 情绪的“最大公约数”: “好人有好报”、“弱者被关怀”、“诚信经营得善果”……这类叙事,完美契合了人们内心深处对真善美的朴素向往和期待,是天然的情感共鸣点。

- “伪纪实”的糖衣炮弹: 固定机位、看似粗糙的画质、环境音的保留……这些元素都在极力营造一种“无意间拍下”的真实感,有效降低观众的心理防线。你发现没,我们天然倾向于相信“眼见为实”,尤其是这种貌似“监控视角”的记录。

- 戏剧冲突的诱惑: 平淡的日常生活中突然发生极端巧合、惊险反转,这种强烈的戏剧性冲突,极大地满足了人们的猎奇心理和对“故事性”内容的偏好。

- “感动产业链”的运作: 从剧本策划、寻找“演员”(甚至动用同事亲友)、到场景布置、后期剪辑、再到利用算法推送,背后可能已经形成一套流水线作业,专门生产和贩卖这种“情绪预制菜”。

而在这场流量狂欢中,那些不经核实、为了速度和热度就盲目跟风转发的“传声筒”们(包括部分媒体),也难辞其咎。 很多时候,真相还在穿鞋,经过他们扩音的“感动”故事(或谣言)已经跑遍了全网。他们以为自己在传播正能量,结果每一次“翻车”,都是对自身公信力和社会信任的双重透支。

封禁一个“卤鸭哥”,然后呢?下一个“XX哥”、“XX姐”还会远吗?

真正需要被“封禁”的,恐怕不是某个具体的账号,而是那种**“流量为王,真实靠边”的扭曲生态**,是那种把善良、同情心当作可以随意编排、交易的流量筹码的无良操作。

当“好人有好报”都需要精心设计场景、需要天花板“配合演出”才能被看见、被相信时,我们还能毫无保留地相信屏幕里的下一个“感人瞬间”吗?上周我妈还在家庭群里转发一个据说是“外卖小哥深夜救助摔倒老人”的视频,现在回想起来,我心里都得打个问号了。

这不仅仅是娱乐至死的问题,这是对社会信任基石的缓慢侵蚀。

愿我们都能擦亮眼睛,在每一次被“感动”之前,先让理性和审慎走一步。少一些不假思索的转发,多一份对信息源头的追问。

毕竟,真实的生活,没有那么多恰到好处、自带剧本的“天花板”。

最后,留个思考题:

- 你觉得是“剧本”迎合了观众,还是观众“喂养”了剧本?

- 面对层出不穷的摆拍反转,你对网络信息的信任度降低了多少?

- 除了封号,平台和我们普通用户还能做些什么来抵制这种虚假内容?

评论区等你,聊聊你的看法!