一、书房与藏书

李冬洁:您之前的办公室以“书山”闻名,书籍环绕书桌甚至堆至门后,这种布局是自然形成还是有意设计?能否分享一个与“书山”相关的趣事?

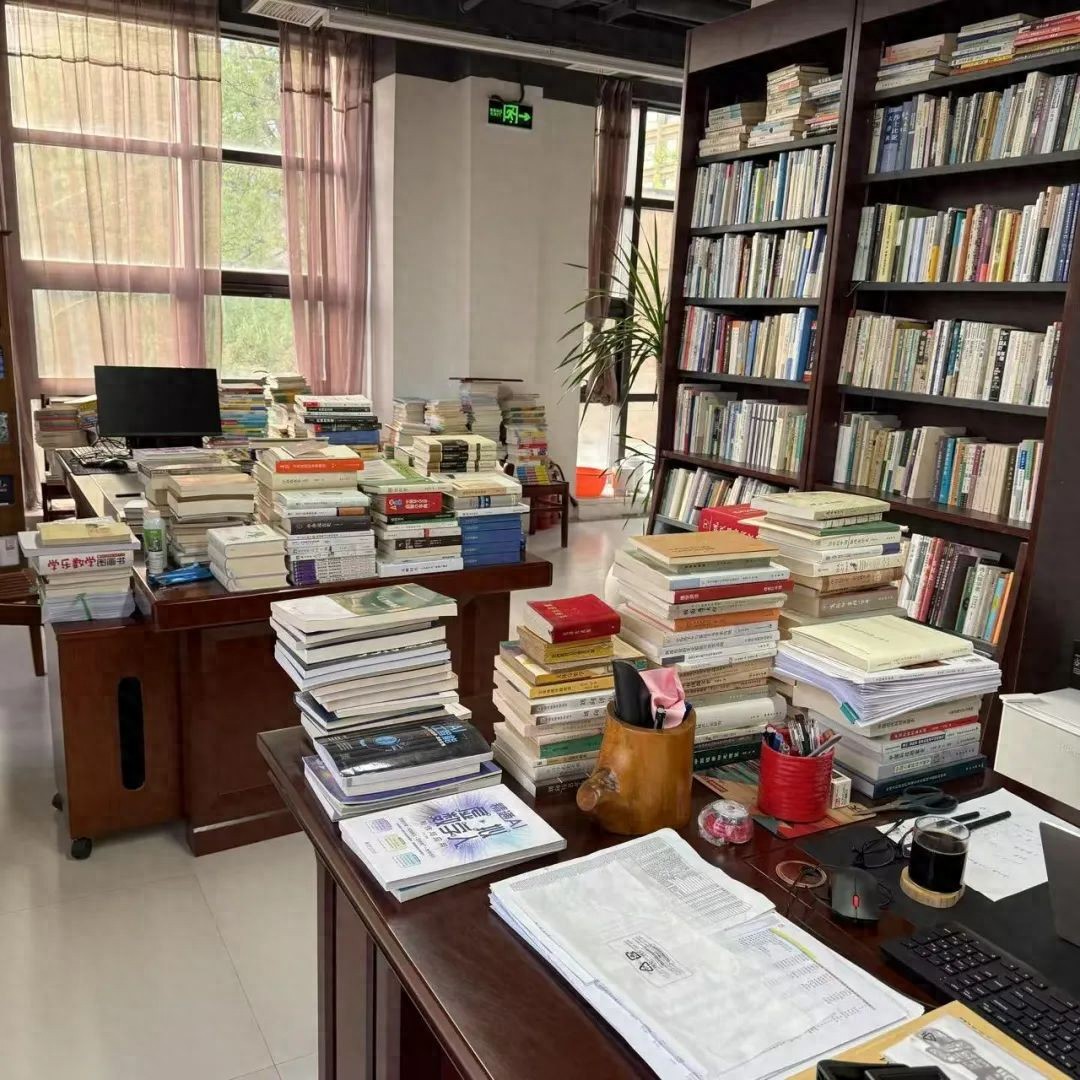

耿相新:我曾形容我的办公室是“我在书拥书桌里坐拥书桌”。很可惜,那张发在小红书平台上的照片我已经找不到了。作为全国“四个一批”人才,我曾获得四次研究项目资金支持,我将这些科研经费都买成了旧书,书太多了,只能见墙插书,办公桌的三个面自然就成为了墙,甚至比有窗户的墙还要长,还更实用。实在是不得已而找墙,倚墙立书。凡是去过我办公室的外地客人,第一句话往往是“书真多啊”,接着会有一些不客气的朋友问:“能不能拍照?”比较熟识的同事会问“我们拿走一本书您知不知道?”我通常会说“拿一本可能不知道,拿两本肯定会知道”。

李冬洁:请您介绍一下您现在的书房布局、陈设、藏书种类。有估算过您的书房里一共有多少书吗?

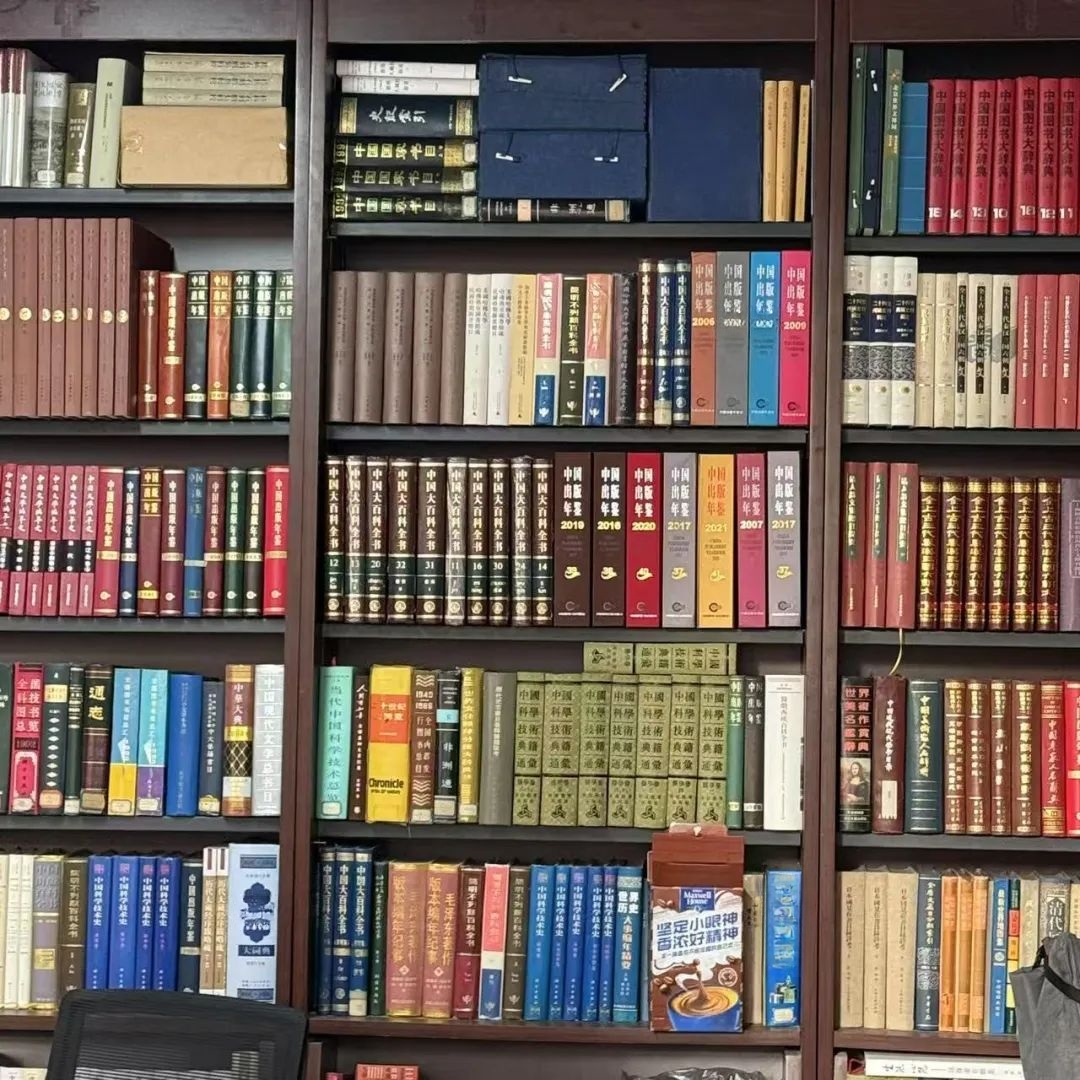

耿相新:我的书房都是临时的。现在的书房也是临时的。我成家后的最大理想是拥有一间自己独立的书房,但这个理想一直是理想。不是没有实现过,而是一间根本就不够用。我曾形容我的书房是“四分五裂”“上天入地”。现在我的书多多少少地分藏在四个场所,有一处是一个朋友的仓库,只能委屈一下不常读的书了。“上天”不单是指书架顶着天花板,主要是指我收藏有存于云端的20多万册电子书,“入地”则是地下室也成为书的栖息地。我把书分为枕边书和手边书、常用书和次常用书、不常用书和收藏书六类,因为书房的非稳定性,书房和藏书的布局和陈设也就处于动态中,几无美感可言。我怀念曾经存在了15年的一间书房,我是按经、史、子、集、道教、佛教分类的,此外是世界史和外国文化史,接着是一些专题,如文献学、目录学、敦煌学、简牍学、书籍史、历代词集、国际汉学、汉译诗歌、汉译学术名著、教科书、出版学、编辑学、数字出版等。

李冬洁:在这些藏书中,您最钟意的、或者说最珍爱的,有哪些书(一部或者多部都可以)?它们对您而言有哪些意义?

耿相新:我不是藏书家,自认为是一个读书家。我读书如命,但不是惜书如命。我经常送人我买的书。我买过的书都是我喜欢阅读和愿意浏览的书。如果说到珍爱,我比较喜欢“丛书集成”、法国国家图书馆藏敦煌文献和1911年至1980年的基础教育教科书。它们是我研究课题需要参考的基本史料文献。

李冬洁:请您介绍一下您的藏书经历。您是从什么时候开始有意识地进行藏书的?从您毕业到如今,都有哪些买书或者藏书的习惯(比如您提到从旧书网淘书)?藏书的种类偏好是否发生了一些变化?

耿相新:至今,我买书依然不是为了藏书。阅读和了解书的内容是买书的动力。从上小学我就开始买书了,不过,最早是小人书(连环画书)。小学高年级时开始和同学骑自行车去新华书店买《艳阳天》之类的书。到北京上大学时,买一些老师推荐的书和自己感兴趣的书。20世纪80年代是中国知识井喷的时代,也是我开始大量阅读和大量买书的起步时期。我有三个买书习惯:每到一地,只要时间允许,我都会去当地最大新华书店或民营书店;我还特别喜欢逛旧书市场或旧书小店,比如在北京、郑州、上海、天津、成都、石家庄、武汉等,甚至伦敦、法兰克福、巴黎、杜塞尔多夫等城市的旧书店里我都买过旧书;最近20年主要是在孔夫子旧书网上买书,几乎占到了我购书的95%的比例。我买书的类别随着我的兴趣而变化,我的那些专题类书籍都是集中和接续购买的,这十几个专题的书我几乎是所见必买的,其中至少有10个专题的书我可能是国内收藏最全的。作为出版人,我认为凡是自己要进入出版的领域或方向,一定要成为这个领域或方向的观察家、行家甚或专家,只有如此才能在一个细分领域站稳脚跟。换句话说,我买书的第二个动力源是为了做好出版。

李冬洁:在您这些年收藏图书的经历中,有没有一些趣事、或者难忘的事,能否对大家分享下?

耿相新:我经常会无意识买到签名本,很多时候这些作者我还认识或者比较熟悉,有时会遇到签名方和受赠方我都认识。这种情形让我特别尴尬,仿佛是自己的书一样,直接的后遗症是我开始拒绝将自己所写的书签名送人。

李冬洁:您一般在书房里都会做些什么?请您用一个名词来形容书房对您的重要性和意义,为什么?

耿相新:我在书房里阅读并思考、理书并分类、比较并研究、接受并创作。我活在书房的空间里,书房带着我行走。我也希望自己是座书房,我带着书房漂泊。不为什么,没有目的,读书即享受。读书是一种生活,生活在读书中是一种别样幸福。

二、阅读习惯与偏好

李冬洁:您提到“经典需反复读”,哪些书是您每隔几年就会重读的?不同阶段读同一本书的感受有何变化?

耿相新:我是学历史出身,探究源流几乎是天然地自觉。人类文明早期产生的经典是我的手边书。中国早期经典《诗经》《周易》《论语》《道德经》是我经常阅读的经典。佛教经典、西方基督教经典、伊斯兰教经典我也时常阅读。书籍是用来体验的,不同的人生阶段心态不同,阅读体验也必然不同。比如,早年读《老子》读出的是出世和虚空,中年读出的是处事和治世,退休之后读出的是大道至简和天人合一。

李冬洁:关于“复式阅读法”,您曾提到您会注重阅读不同版本的经典著作,就像蜻蜓的“复眼”一样,“从多个角度去观察经典文本,最后勾勒出所观察对象的整体”。您用这种阅读方法看过哪些书?获得了怎样的收获?

耿相新:我通读过6遍唐圭璋先生编《全宋词》。阅读过苏东坡词的各种版本,版本数量超过20种,重复阅读的次数超过百次。由此我得以进入宋代的语境、词境以及情感生活。我以与宋共情的方式填写了500多首词,在作家出版社出版了一本《窗外词》。

李冬洁:您如何平衡学术阅读(如古籍校注)与诗歌创作(如《复眼的世界》)?两类阅读对思维的影响有何不同?

耿相新:我将时间划分为不同的段落,在不同的段落里放置不同的书籍内容。清晨早起阅读西方诗歌并创作,上午、下午处理正事或阅读学术著作,晚上阅读感兴趣的闲书或者写作,周末和节假日做研究、写作和创作。学术阅读是理性的抽象,诗歌阅读是具象的情感。当代认知神经学家和哲学家约书亚·格林(JoshuaD.Greene)认为,人的大脑中存在情感和认知两个不同的区域,这两个不同区域的神经元脉冲被激活的对象不同,一个处理直觉的情绪,一个处理理性的认知。这是脑科学的实验成果,我想阅读影响思维是有科学依据的。我喜欢在不同的时段用不同的思维方式观察我们在场的世界。

李冬洁:您系统阅读西方诗歌并注重版本比较,这种习惯如何影响您的创作?最爱的诗人或诗集是哪位?

耿相新:我将《中国大百科全书》《不列颠百科全书》《美国百科全书》中的诗人全部挑了出来,编辑了一本《诗人的历史资料长编》。再对比着《世界文学史》《欧洲文学史》,列出来一个汉译著名诗人名单,依据这个名单我再到孔夫子旧书网上购买所有可以买到的诗集。我几乎购买了所有的汉译著名诗人诗集,大约有2000种。在此基础上,我用了6年时间阅读了自荷马以来的最重要的诗人诗集。我对比着阅读一个诗人的不同译本和同一译者不同时间或不同出版社的诗集,如果有灵感了我会写一个千字以内的评论或读后感,前后写了107位诗人。从古到今系统阅读历代西方诗歌,让我对西方诗歌历史、历代诗人风格和诗歌流派有了清晰的认识。换句话说,我以研究的目光进入到了西方诗歌的语境和思维方式里,所以,我所创作的诗具有西式的风格。我最喜欢的诗人是保罗·策兰,他的所有翻译过来的诗集一直是我的枕边书。他的诗总能给我带来创作的灵感。

李冬洁:您曾说“书是生活和生命”,这种信仰是否源于某本启蒙之书?

耿相新:这是一句自悟的话,其实也是我生活的真实写照。无书的生命是残缺的。

李冬洁:从您的阅读经验来讲,有没有一本或者一部让您觉得推崇之至的书?并和我们聊聊它。

耿相新:如果让我多举几个人,这个问题就更好回答一些。说到东方,我推崇释迦牟尼、老子和孔子。说到西方,我推崇荷马和亚里士多德。他们都有数量不等的书籍传世。他们都是文明的开创者,没有他们的思想、观念和智慧,人的精神将会失却大量的颜色,甚至,即便是当下,我们也不能想象,时下人们的精神该是何等的贫困。

三、阅读与职业生涯

李冬洁:从读者到出版人。1985年您放弃机关工作选择从校对做起,为什么会做出这样一个选择?早期阅读经历如何塑造了您的出版理念?

耿相新:选择就职出版业最重要的原因是喜欢书。这个选择是理性的结果。作为人类信息、知识、思想和智慧的载体,历代传承和累积了大量书籍,唐代的读者和诗人柳宗元就感慨汗牛充栋,何况于今。有选择地阅读,分门别类地阅读,专题性地阅读,按需阅读,研究性地阅读,复眼式阅读自然成为明智的选择,这是我的阅读习惯或者偏好。因此,我从事出版的前几年我就树立了一个出版理念:通过出版创造经典和阐释经典。

李冬洁:主持出版的《邓小平手迹选》荣获第十四届中国图书奖;策划的“中国边疆通史丛书”获第四届国家图书奖。您的这些工作成果是否和您的阅读偏好有关?

耿相新:我前面已经说过,我的选题策划全都基于专题性阅读。可以说,出版是阅读的一种延续。

李冬洁:您撰写的《中国简帛书籍史》被剑桥大学收藏,这类学术著作的撰写过程中,书房是否扮演了“灵感库”的角色?当下是否在延续做书籍史的研究和写作?有没有什么最新进展或者规划能向大家透露的?

耿相新:我一直庆幸自己的工作和生活是高度一致的,我热爱的工作就是我的生活。其实,我的阅读、研究和创作也是三位一体的。我所有的书都是为阅读、研究和写作而准备的。我的书房就是我研究项目的资料库、文献库、史料库,也是我诗歌创作的素材库、生活库、灵感库。我目前正在研究中国书籍的起源和写本书籍史的研究,准备写一本《中国写本书籍史》。

李冬洁:获韬奋出版奖时,您提到“编辑需兼具悟性与理性”,这种能力是否源自长期阅读积累?

耿相新:是的。无论是直觉的顿悟,还是逻辑地推理,都离不开大量内容阅读的支撑。我曾写过一篇文章《编辑的直觉与理性》发表在《出版广角》2024年第10期,《新华文摘》还做了论文观点摘要。有兴趣的读者可以浏览。

李冬洁:您提出“四书合一”(纸质、电子、视频、有声书),您是否认为如今个人阅读也倾向多元化?如何看待数字阅读与传统书籍阅读的关系?

耿相新:在数智时代,人们面对各种规格屏幕的时间远远超过纸质页面的6时间,阅读的多元化是不可避免的。如果我们把读者区分为纸质原住民和电子原住民两类的话,那么我们可以找到一条阅读偏好的分水岭,这条分水岭的年龄段在哪里我不知道,也许是Z时代?我认为纸质原住民倾向于传统书籍阅读,电子原住民倾向于数字阅读。同时,我也认为这两种阅读方式是互补关系,我也有年龄大的朋友喜欢在pad上阅读,也有年龄较小的朋友依然喜欢纸质书阅读。数字阅读扩大了读者的阅读范围,拓宽了读者的阅读视野,改变了读者阅读文字的习惯,音视频的观读和听读模式拉长了读者的阅读时长,阅读的全民化得以在数字场景里达成,这些都是数字阅读的积极因素。我的眼睛习惯了纸,但我并不拒斥屏幕。

李冬洁:数字化时代,您认为,书房对于年轻人还有怎样的意义或者吸引力?也有人说,AI时代,大家要建立个人知识数据库,某种程度上来说,这种“个人知识数据库”的意义和价值,是否也等同于“书房”?

耿相新:最近,一对中年夫妻看了我的一间小书房,说“很震惊”,我听后反倒觉得悲哀。我这间书房的书大约有5000册,并不算多。很多年轻夫妻,喝一杯咖啡不觉得贵,而买一本同等价格的书反倒觉得贵,这是一种认知的问题,个人精神的贫困正源于此。我还认识一位比我年龄稍大几岁的人,向我得意地炫耀他的崭新的80册藏书,他的书房据说是给儿子的,书房里只有这些可怜的显得孤苦伶仃的书。也许这是两个极端,但让我真切地体验到了无知的蔓延,知识的根也许从未扎根在他们的大脑里。我们已经从数字化走向数智化,我强烈建议年轻人重建书房。书房不仅是知识的栖息地,也是智慧的生发地。缺乏书房的家庭同样是残缺的。拥有书的家庭是积极向上的家庭,是消除了精神贫困的家庭,是知书达理的家庭。“个人知识数据库”是一个数字化了的“书房”,是一间智能化了的知识空间,是一所可以随时随地对话的应用场景。知识的花,会开在新的空间里。智慧的光,依然照亮追求知识的脸。但愿世界不再无知。无知无疑于犯罪。我特别希望我们生产知识的人越来越多地提供个性化的按需化的智能化的“数字书房”。

李冬洁:若推荐三本书给当下的年轻读者,您会选哪些?为什么?

耿相新:一定只能推荐三本书的话,我推荐如下三本:《道德经》,在出世和入世之间,敞亮生存、生活、生命的意义。《伊利亚特》,理解西方的一把钥匙,英雄的精神之幕在数智时代依然需要拉开。《时间简史》,时间的箭串联了古往今来每一个人的心,平等的意义让我们在真善美面前人人平等。

作者简介

耿相新,出版人,诗人。中原出版传媒集团原总编辑。曾任大象出版社社长、总编辑。第十四届韬奋出版奖获得者。首届中国出版政府奖优秀出版人物奖获得者,2005年被列为中宣部“四个一批人才”、首届全国新闻出版行业领军人才,享受国务院政府特殊津贴。学术研究方向主要为书籍史、出版史与出版理论。出版有《中国简帛书籍史》(三联书店2011)、《书界无疆》(中华书局2011)、《出版的边界》(中国传媒大学出版社2020)、《复眼的世界》(人民文学出版社2021)、《游戏的秩序》(作家出版社,2023)等著作十多部,发表论文60多篇。

责任编辑:朱田子

出版六家

—出版人的小家—

出版六家公众号的所有内容,均为原创。

未经许可,请勿使用。

欢迎合作、转载。