老李的儿子结婚才不到一个月,前天拿到离婚证了!车子、房子不用说,彩礼28万8、50桌酒席就花费了50多万,这些钱都打了水漂。为什么这么快就离婚了呢,原来老李的儿子发现媳妇婚前曾和她的同学同居很长一段时间。这个事儿这么重要吗?老李的儿子斩钉截铁地说:“同居就属于二婚,这个我无法接受!”

同居过的女人属于二婚?

同居主要是指两个情侣在未正式结婚的情况下共同居住和生活,多为恋爱关系稳定后选择共同生活,可能是为了试婚或节省成本。试婚成功了再步入婚姻殿堂,关键是试婚可以不?

试婚可以加深了解,促进关系发展,为建立良好的夫妻关系打下基础。不试一试怎么能知道合不合适呢?这不比结婚后再尝试是否合适强多了吗?

婚前同居在我国也越来越普遍了吧?还有婚前没同居过的吗?或者是没发生过关系的吗?可能只有伊斯兰国家是禁止婚前同居的。我们只是在电视剧中看到过旧社会是不能婚前同居或者发生关系的,否则可能被族规“沉海”处理。

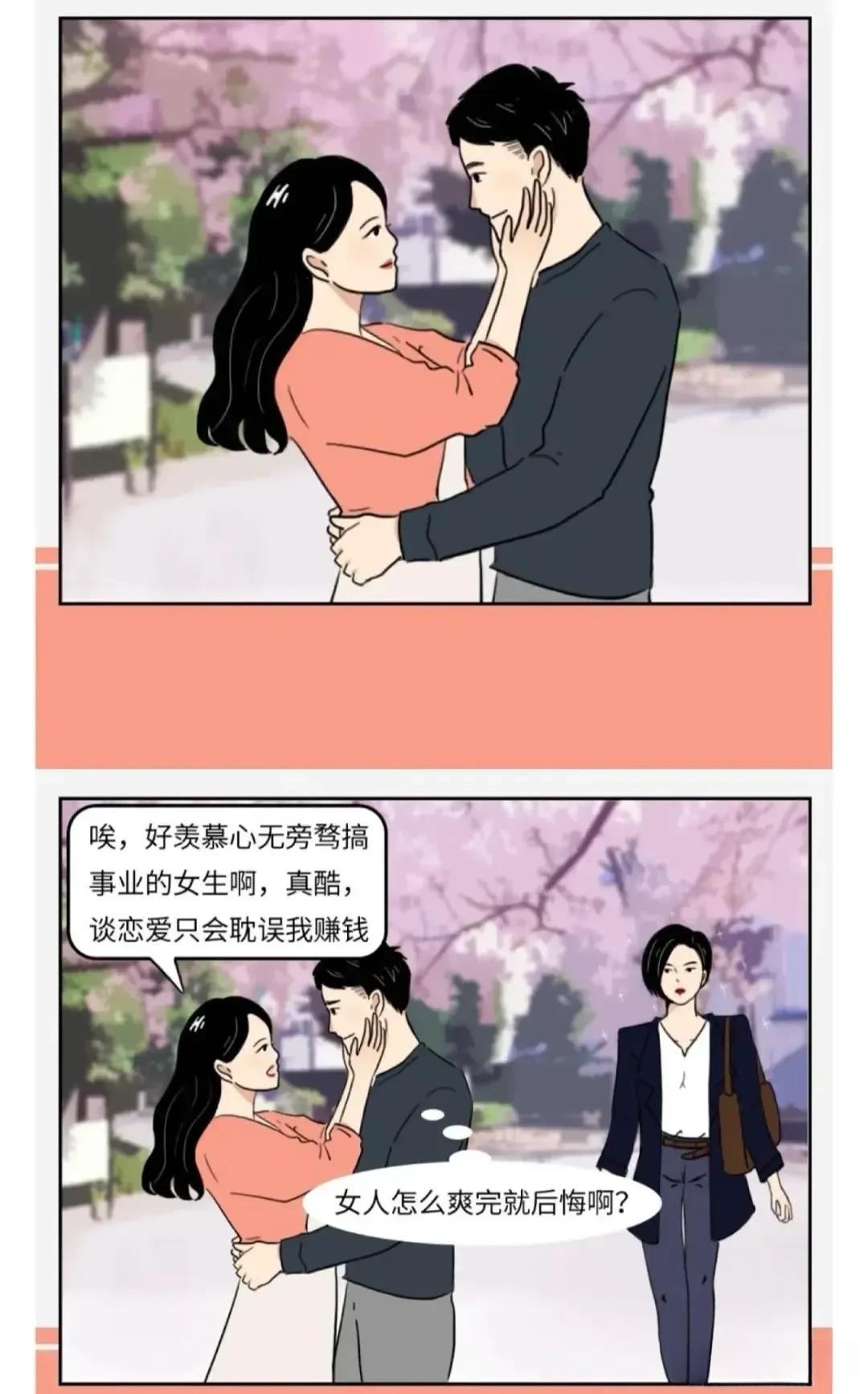

西方社会普遍接受同居的思想,视为个人自由选择。而我们亚洲国家的年轻人已经逐渐地接受了这个观点,婚前同居的人也越来越多,或者是同居的男女也越来越多。

究竟谁反对婚前同居呢?为什么会反对呢?因为有些人认为同居就等于结婚了,如果你再跟别人结婚,那就属于二婚了!

老李的儿子就无法接受自己的老婆曾经和别人同居过,认为自己和一个二婚的女人结了婚,自己是头昏,根本无法接受这个事实。心里始终有阴影,感觉自己的老婆就是个“破烂”。

他老婆也很郁闷呀!“我怎么就变成二婚了呢?我怎么就是破烂了呢?”这个过错到底应该划给谁呢?有网友说:“婚前同居说明你对待生活不严肃不严谨,如果你们成了夫妻还好,做不了夫妻怎么办呢?”

“婚前同居说到底就是所谓的试婚,可这一试真的就成了已婚了,走下去还好,反之再找谁都不会接受。当然这也看情况,条件、年龄、收入、地位、城乡,不赞同试婚的做法,但婚检是应该提倡的,这是对婚姻的把关。”

“婚前都守不住裤腰带,谁能保证婚后呢?没有多少人愿意用一辈子的积蓄和情感去赌。”这个有点不敢苟同!婚前同居和“守不住裤腰带”还不一样吧?同个网友更狠,“习惯是个很可怕的东西,婚前跟不同男人同居过,你指望她婚后守妇道?比改变中石油、中石化的年年亏损还难!”

帮腔的人更多!“婚前有同居史,婚后能自律的人还真不多。婚前不能自律,一纸婚书就能改变吗?不遵守妇道,并不会分婚前婚后,这个是人性规律。”

有同居史的女人不如二婚女?

这个说法是不是让人很震惊呢?老李的儿子也赞同这样的观点。“我知道她是二婚,我仍然和她结婚,那是我心甘情愿的,是我真的爱她!可同居的女人算什么?”

“离了婚的女人最起码是光明正大的结婚了,奔着好好过日子去的,可能因为某些原因没有办法继续了才离婚。同居的话还不知道跟多少人同居过呢,今天跟张三同居,明天可能跟李四同居,好邋遢!真不如二婚!”“宁愿娶丧偶的,也不要二婚的!懂的都懂。”

这有点过分了哦!这种观点本质上是基于传统社会对女性婚恋经历的刻板评判,背后隐含了对女性自主选择权的漠视和双重标准。男性若有同居史或离婚史,往往被贴上“成熟”“有经验”的标签;女性却被要求“清白”,否则面临道德贬低。

将女性置于“同居 vs 二婚”的鄙视链中,本质是父权制对女性身体的规训。真正需要反思的不是女性的过去,而是社会为何仍在用“占有权”和“道德标签”束缚个体自由。健康的亲密关系,应建立在平等尊重之上,而非对历史的审判。

撇不开的彩礼

“如果女人婚前同居可以原谅,是不是可以理解为:再找别的男人结婚不用要彩礼、车子、房子了?毕竟不是什么大姑娘了,已经明铺暗盖地跟别的男人像夫妻一样睡过了、过过日子了。那凭什么后边这个男人要像娶大姑娘一样娶她?”

这似乎在谈价值?有这么衡量的吗?不过话说回来,可能真有的人感觉自己娶的是有同居史的女人而耿耿于怀。自己花费了这么大的代价,尤其是花费了大量的金钱,而衡量值得不值得的问题,这样的话,还有多少爱呢?

你到底在意同居史的女人还是二婚的女人?

是否愿意娶有过同居史或二婚的女性,本质上取决于个人的价值观、情感需求以及对亲密关系的理解,而非简单比较这两种经历孰优孰劣。

首先,你真正在意的是什么?传统观念可能认为“二婚”比“同居”更“正式”(因经过法律程序),但这是社会建构的标签,与个人品质无关。

你是否愿意因外界眼光而放弃一个真正适合你的人?同居和二婚都代表对方曾有过亲密关系,但关键在于:她是否从过去的关系中成长?她是否已处理好情感遗留问题(如前任纠葛、心理阴影)?

经历本身不是问题,如何对待经历才是关键。二婚女性可能有子女、财产分割等历史负担;同居女性可能因无法律约束,过去关系更“模糊”。通过沟通了解具体情况,而非预设判断才最重要。

而更重要的评判标准在于你们的三观是否契合?对家庭、事业、生育等问题的看法是否一致?你们是否有共同目标?比如是否都愿意为关系付出,或对未来的规划一致。

一个因家暴离婚的女性,可能比一个“从未结婚但逃避责任”的女性更适合长期关系。一段多年同居后和平分手的关系,可能比冲动结婚三个月离婚的关系更健康。

在欧美国家,同居已是普遍的前婚姻阶段(如瑞典约90%夫妻婚前同居),离异再婚也属常态。也许不久的将来我们就会接近或达到欧美国家的水平。

婚姻的选择题里,标准答案从来不是“她有没有同居史或离婚证”,而是“你们是否能在彼此的目光中,看到共同的未来。”

你怎么看?

(文中部分文字和图片来源于网络,侵权请联系删除)