哈佛vs特朗普:一场法律硝烟背后的权力游戏

美国政坛又出大新闻——哈佛大学居然带头把特朗普给告了!消息一出,网上瞬间炸开了锅。有人说这是“象牙塔”对“政治圈”的宣战,也有人调侃这是“学霸”和“网红总统”的终极battle。但这场看似充满戏剧张力的官司,背后藏着的可是美国社会深层的价值观碰撞和权力博弈。咱们今天就来好好扒一扒,看看这场“学术豪门”与“政治明星”的较量,到底有几分胜算,又折射出怎样的时代剪影。

一、官司怎么就打到了哈佛头上?

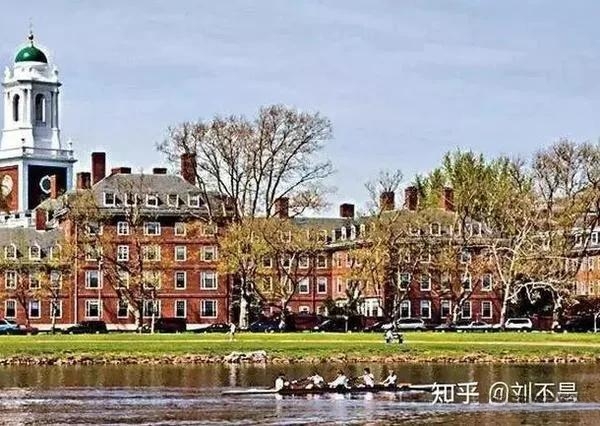

事情的起因,还得从特朗普政府的一项政策说起。前段时间,白宫突然宣布要修改留学生签证规则,打算取消那些“纯上网课”国际学生的留美资格。这政策一出台,最着急的可不是留学生本人,而是美国各大高校——尤其是像哈佛这种国际学生占比极高的顶尖学府。要知道,留学生不仅是这些学校“多元化招牌”的重要组成部分,每年还能带来数十亿美元的学费收入和周边经济效应。

哈佛自然不会坐以待毙。校长巴考迅速发表声明,称这项政策“既武断又残忍,违背美国作为教育强国的核心价值”。紧接着,哈佛联合麻省理工学院等多所高校,正式向法院提起诉讼,指控特朗普政府“滥用行政权力,损害高校学术自由和学生权益”。这一举动,被外界视为美国高等教育界对特朗普“美国优先”政策的一次集体反抗。

二、庭审现场:法律精英的“华山论剑”

当官司打到法庭上,那场面可就精彩了。原告方律师团堪称“豪华天团”,既有哈佛法学院的资深教授,也有曾在最高法院打过交道的顶级讼师。他们的核心论点有三个:一是特朗普政府的政策没有经过法定的“公众评议程序”,属于程序违法;二是该政策直接导致高校无法正常开展教学活动,侵犯了学术自治权;三是对国际学生的“区别对待”涉嫌违反宪法第五修正案的“正当程序”条款。

而被告方的辩护策略则显得“务实”许多。司法部律师强调,疫情期间的特殊形势需要“特殊行政手段”,政府有权根据国家安全和就业市场情况调整移民政策。他们甚至抛出数据称,取消部分留学生签证可以为美国本土学生腾出数万个教育岗位。这种“民意牌”和“安全牌”的组合拳,显然是想把水搅浑,转移公众注意力。

庭审过程中,最耐人寻味的是法官的态度。主审法官阿利桑德拉·斯坦因多次追问政府律师:“有没有证据表明国际学生上网课会威胁国家安全?”“政策出台前是否咨询过教育界专家意见?”这些提问看似中立,却隐隐透露出对政府一方的质疑。有法律博主在社交媒体上分析:“法官的潜台词其实是:你们是不是太把高校当软柿子捏了?”

三、背后的“战争”:不止于一张签证

表面上看,这是一场关于留学生签证的官司,但实际上,它是美国社会多重矛盾的集中爆发。

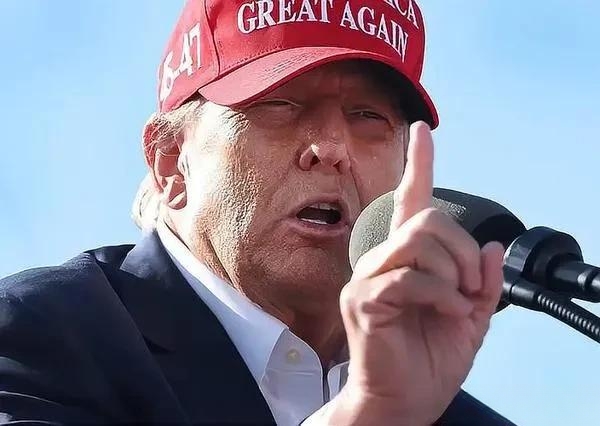

**首先是价值观的撕裂。**哈佛在起诉书中多次提到“开放、包容、学术无国界”,这代表的是美国精英阶层长期信奉的“世界主义”理念。而特朗普的政策则充满“本土保护主义”色彩,迎合的是部分底层民众对“外来者抢资源”的焦虑。这种“全球视野”与“本土利益”的对抗,早在特朗普当选时就已埋下伏笔。

其次是权力结构的博弈。**高校作为美国“第四权力”(媒体、学界、NGO等)的重要组成部分,向来以“政府监督者”自居。但特朗普上台后,多次公开批评高校“脱离民众”“政治正确过头”,甚至削减对人文社科研究的资助。这次哈佛起诉,某种程度上是学界对行政权力扩张的一次“反击”,试图守住“学术独立”的最后防线。

最后是利益格局的重构。**数据显示,国际学生每年为美国经济贡献约450亿美元,其中STEM专业(科学、技术、工程、数学)学生占比超过70%,很多人毕业后成为硅谷等科技重镇的核心人才。特朗普政府看似在“保护就业”,实则可能损害美国在全球人才竞争中的优势。难怪微软、谷歌等巨头虽未直接表态,却通过行业协会暗中支持高校诉讼——他们心里清楚,没了这些“学霸”,未来的技术创新将举步维艰。

四、胜算几何?看三张“胜负手”

现在大家最关心的问题是:哈佛这场官司到底能不能赢?咱们可以从三个维度来分析:

第一,法律程序的“技术分”。美国行政诉讼讲究“程序正义”,如果政府政策确实没走法定流程,那原告就有很大把握。根据已披露的信息,特朗普政府在宣布签证新政前,仅用了两周时间“内部磋商”,没有按规定发布《联邦公报》征求公众意见。这一点,很可能成为哈佛胜诉的关键突破口。

第二,舆论风向的“印象分”。疫情期间,美国高校本就因为学费问题被学生家长集体吐槽,特朗普此时对留学生“下狠手”,相当于在高校伤口上撒盐。民调显示,63%的美国民众认为“国际学生对美国经济很重要”,连共和党内部都有不少议员私下反对这项政策。这种“民心向背”,或许能影响法官的裁判尺度。

第三,政治势力的“干预分”。别忘了,特朗普可是出了名的“诉讼高手”,他旗下的企业曾打过1500多场官司。如果官司打到最高法院,而保守派大法官占多数(目前6:3),结果可能会有变数。但好在这只是一起“低级别”的行政诉讼,大概率会在地区法院或上诉法院结案,政治干预的空间相对有限。

五、网友热议:一场全民参与的“辩论赛”

这场官司在社交媒体上引发了激烈讨论,网友们的观点几乎呈现“两极分化”:

支持哈佛的一方说:“特朗普这是在搞‘知识封锁’,当年爱因斯坦要是赶上这政策,估计也得卷铺盖回德国,美国还谈什么科技霸权?”“高校就该硬气点,不然以后政府是不是要规定‘哪个专业该招多少外国人’?”

支持政府的一方则反驳:“疫情期间美国人都没工作,凭啥让外国人占着学位?”“哈佛这么有钱,不如先把学费降一降,再谈什么包容不包容!”

还有“吃瓜群众”看热闹不嫌事大:“建议哈佛把校徽改成‘盾牌+天平’,以后兼职当律所算了!”“特朗普是不是该反诉哈佛‘学术垄断’?毕竟他们录取率比中彩票还低!”

六、结语:当象牙塔敲响法律的战鼓

哈佛起诉特朗普,本质上是两种美国梦的碰撞——一种是“精英主导、开放共赢”的全球化叙事,另一种是“草根至上、美国优先”的本土主义叙事。无论官司结果如何,它都已经成为美国社会撕裂的一个象征。

如果哈佛赢了,可能会暂时遏制行政权力对教育领域的过度干预,但特朗普政府大概率会换个“马甲”卷土重来;如果哈佛输了,高校可能会被迫在政策夹缝中寻找生存空间,而“学术独立”的理想将蒙上一层阴影。但无论如何,这场官司都提醒我们:在民粹主义抬头的今天,守护知识的尊严和社会的多元,从来都不是一句轻飘飘的口号,而是需要勇气和智慧的长期战斗。

正如一位哈佛学生在抗议集会上说的:“我们不远万里来到这里,不是为了成为政治博弈的筹码,而是为了相信——这个世界上,总有些东西比选票和利益更值得守护。”这话听起来有点理想主义,但或许,这就是象牙塔之所以伟大的原因吧。

(文中数据及法律分析参考《纽约时报》、皮尤研究中心、哈佛大学校方声明及公开法庭文件)