热点推荐

热门图文

在许多人眼中,2分硬币不过是曾经流通中的“小面值零钱”,甚至在今天已经被多数人淡忘。但正是这枚不起眼的小硬币,在收藏市场中却悄然上演着价值逆袭的奇迹。尤其是个别年份的稀有版本,早已不再是“分币”级别的价格,而是被誉为“硬币界的黑马”,在拍卖市场屡屡创出新高,部分全新品相的稀有年份,甚至能拍出万元天价,涨幅超60万倍。可见,即便是最小的面额,只要“稀缺+品相”双重叠加,依然能变成收藏圈的明星品种。

2分硬币是我国从1956年开始发行的硬分币系列之一,铝制材质,体积小巧,背面为国徽,正面标有“2分”字样及发行年份。虽说其面额极小,但因年代久远、停发时间较早,加之许多人早已将其视为“无用之物”而随意处置,反而让存世数量出现了明显断层。

事实上,在收藏界,2分硬币早已不再以“面值”衡量其价值。尤其是某些特殊年份,如1980年、1992年、1959年和1963年这四个品种,被誉为2分币中的“四大天王”,价格早已突破大众认知。

提到2分硬币中最出名的两个年份,非1980年与1992年莫属。它们有着令人惊讶的共同点:均未公开流通,仅作为小量“试铸币”或礼品币形式存在。

1980年2分硬币被称为“天王币”,因为它既未进入市场流通,也未通过正规渠道向公众发行,极少数被装帧在“精制套币”中或作为礼品赠送,因此存世极少。根据拍卖记录,一枚全新品相、带有原装包装或评级的1980年2分币,其市场价格轻松突破3000元,部分特号或带证书标本更可冲击5000元以上。

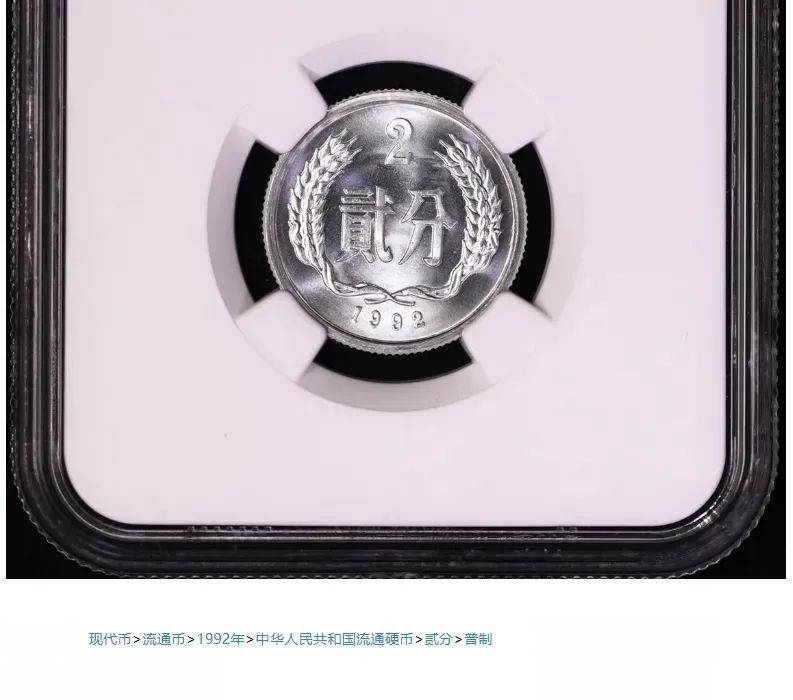

同样地,1992年2分硬币,被称为“小龙币”,因其在那一年仅试铸少量,用于特定用途(例如硬币套装),从未流通。它的存世数量甚至比1980年更为罕见,一度在收藏市场拍出超6000元的高价,受到高端藏家热烈追捧。

这两枚“非流通年份”的2分币,因其具备“未曾使用过”的天然新币品相,加上“未公开发行”的极高稀缺性,使得其投资属性显著增强,成为众多币友眼中的硬通货。

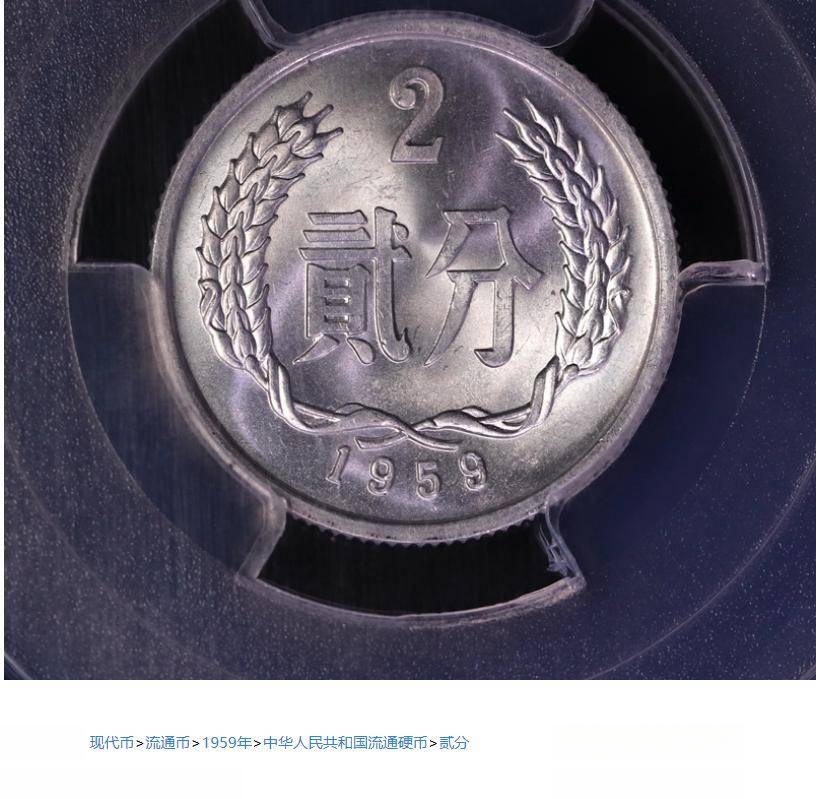

相比之下,1959年版的2分硬币则是硬分币历史上的“真正币王”。据相关史料记载,该年2分币实际发行量极少,并未广泛进入流通体系。多数作为当年国家纪念币样品或特殊用途发行,因此品相完好者极为稀少。

在2021年某场文物拍卖会上,一枚未经流通、保存完整、评级为66分段的1959年2分硬币,以惊人的12197元成交,震惊业内。这意味着其涨幅已超过面值的60万倍,是当之无愧的“微额逆袭典范”。

更为关键的是,1959年恰逢建国十周年,在政治与历史意义上也赋予了这枚硬币额外价值。许多高端藏家将其视为“红色金融文物”的代表,对其青睐有加,这也是其价格屡创新高的重要原因。

如果说80年与92年是因“未流通”而生稀,1959年是因“政治年份”而出名,那么1963年版的2分币,则更像是被市场长期低估的“潜力股”。这枚硬币虽然有过流通记录,但实际发行量远不及其他常规年份,加之时间久远,许多使用后已严重磨损,完整、品相优良的保存极为罕见。

目前,评级分数在65分以上的1963年2分硬币,在市场报价普遍在800~1500元之间,部分极新品更可突破2000元,未来仍存在升值空间。而对于普通收藏者来说,这一价格区间较为友好,既具收藏乐趣,又有一定投资预期,是入门四大珍品的较好选择之一。

尽管2分硬币整体价格涨势喜人,但并非所有年份、所有品相的2分币都具备高价值。绝大多数流通过的旧币,因磨损严重、氧化变色或边缘碰伤,价值十分有限,市场回收多仅在几元左右,且流动性差。

因此,在硬分币收藏圈内,有一句广为流传的话:“硬币看年份,年份看品相,品相看评级。”这也是收藏2分币的核心法则。

如果你手中持有2分硬币,建议第一步是查看其年份是否属于四大稀缺品种;第二步评估其表面是否无划痕、无磕碰、无氧化斑点;第三步则是考虑送评级,以获取市场公认的品相认定。只要具备这三点,你手中的小硬币,或许就拥有了大价值。

在收藏市场,一句老话说得好:“越小的面额,越容易忽视;越容易忽视的,越容易爆冷。”2分硬币正是这个逻辑的最好体现。从流通小额到拍场万元,从废弃零钱到高评级投资标的,它完成了一场华丽的转身。

所以,不妨静下心来翻翻家里的老抽屉,也许那枚轻巧的2分硬币,正是你藏着的“财富钥匙”。你是否已经准备好,让这份被遗忘的旧时光,重回聚光灯下?