明工部尚书宋礼的传奇人生

在华夏历史的长河中,有诸多闪耀的人物,他们或以文治斐然,或以武功卓著,而有这样一位,以治水之功与营造之能,惠泽后世,他便是明朝初期杰出的水利专家与工程巨匠 —— 宋礼。宋礼一生与水患抗争,与土木结缘,凭借卓越的智慧、坚韧的毅力以及一心为民的情怀,书写了一段段壮丽的治水篇章与营建传奇,其丰功伟绩不仅在当时福泽万民,更在后世留下了不朽的传奇。

初入仕途,崭露头角

宋礼,字大本,河南永宁(今河南洛宁)人。他自幼聪慧,常于洛水之畔观察河水流向,对水利知识展现出浓厚的兴趣。家乡频发的水患让他深知 "水可载舟,亦可覆舟",年幼的他曾目睹暴雨后农田被淹、村落被毁的惨状,便在心底悄然种下了治理水患、造福百姓的种子。少年时,他不仅熟读《禹贡》《水经注》等典籍,更常与乡间老匠探讨修堤筑堰之术,渐渐成为十里八乡闻名的 "小水利通"。

洪武年间,宋礼以明经科中举,踏上仕途。初任山西平遥县丞时,他便展现出超凡的实干精神。当地汾河支流常因泥沙淤积引发涝灾,他亲自带领百姓疏浚河道,创造性地采用 "束水冲沙法",在河道狭窄处修筑石堰,利用水流冲刷河床,使困扰百姓多年的水患得以缓解。他还主持修建了平遥城外的护城渠,将雨水引入农田,变水害为水利。上司巡察时,见当地 "田畴整齐,渠堰井然",赞其 "有古循吏之风"。在地方任职的十余年里,宋礼走遍山西、河南多地,参与大小水利工程二十余项,积累了丰富的实践经验,逐渐在水利领域崭露头角。

受命治水,肩负重任

明成祖朱棣迁都北京后,漕运成为维系帝国南北的经济命脉。然而,连接南北的会通河因年久失修,加之黄河泛滥倒灌,河道淤塞严重,"漕舟至济宁,多浅阻,率弃舟载车,陆运至德州,然后入河",运输成本极高。永乐九年(1411 年),成祖决心疏浚会通河,在大学士解缙的举荐下,已任工部右侍郎的宋礼临危受命,担起了这项 "功在当代,利在千秋" 的重任。

会通河全长二百五十余里,途经山东丘陵地带,地势南高北低,水源匮乏是最大难题。元朝虽曾开凿,但因 "水浅舟大,恒不能达",终成鸡肋。宋礼深知,若不能解决水源问题,一切疏浚皆是徒劳。他带着数十名幕僚,从山东济宁出发,沿泗水、汶水而上,攀泰山、涉汶河,历时三月,终于在东平州戴村发现关键:此处汶水河道较窄,且地势高于会通河,若在此筑坝截流,可将汶水引入南旺湖,再通过 "水脊" 南旺镇向南北分流,解决运河水源。这一发现,让困扰漕运多年的 "肠梗阻" 有了破解之策。

修筑戴村坝,巧解水源难题

戴村坝的修筑堪称古代水利工程的典范。此处汶水湍急,岩石裸露,施工难度极大。宋礼采用 "铁筋石榫" 工艺,命工匠将重达千斤的花岗岩凿成 "凸" 字形石榫,每块石头之间用熟铁锻造的 "铁锔" 连接,缝隙处填入糯米浆混合石灰的 "夹浆",使整个坝体浑然一体。为防止汛期洪水冲击,他在坝体上游修建 "雁翅坝",下游设置泄洪闸,形成 "三进三出" 的防洪体系。工程最紧张时,每日有十万民夫劳作,宋礼身先士卒,与工匠同吃同住,寒冬腊月仍坚守工地,衣袖裤脚常结满冰碴。

永乐十一年(1413 年),戴村坝竣工。这座全长 1500 余米的石坝,如巨龙横卧汶水之上,将河水六分引向南旺湖,四分北注会通河。南旺湖成为 "水脊",通过三十六座船闸调节水位,使运河实现 "水涨船高",漕船可直达北京。据《明史》记载,会通河疏通后,"漕运大通,舟行安便,年运粮米达五百万石",彻底改变了 "河运不通,民苦陆运" 的局面。后人评价:"宋公筑坝,功同大禹,南北命脉,赖以畅通。"

紫禁城的木作巨匠

就在会通河工程接近尾声时,宋礼又接到一项重大使命 —— 参与紫禁城的营建。明成祖迁都北京后,决定修建规模宏大的宫城,需从南方运送大量名贵木材。当时四川、湖广的深山老林中,生长着数人合抱的金丝楠木,但运输困难成为瓶颈。宋礼临危受命,负责木料采办与运输。

他亲赴川蜀,见群山阻隔、道路不通,便发明 "河流漂运法":在雨季河水上涨时,将砍伐的木材编扎成筏,顺江而下,经长江、运河直达北京。对于无法水运的地段,他借鉴古人 "冰道运输" 经验,冬季时在路面泼水成冰,用畜力拖运木材,大大降低了运输成本。在采木过程中,他坚持 "取之有时,用之有度",规定 "每伐一木,必植三苗",保护山林生态。

紫禁城营建中,宋礼负责木作工程,尤其注重梁柱的选材与搭建。太和殿的主柱需用整根金丝楠木,他亲自进山挑选,发现四川峨眉山中一棵高 30 余米的 "木王",便设计特制的木架,用百头健牛耗时三月运出。在宫殿梁架施工中,他采用 "抬梁式" 与 "穿斗式" 结合的工艺,既保证结构稳固,又节省材料。据《明宫史》记载,紫禁城建成后,成祖视察时见梁柱笔直、斗拱严整,赞宋礼 "有巧夺天工之能"。

疏浚河道,完善漕运体系

回到漕运工程后,宋礼并未满足于戴村坝的成功,而是继续完善会通河的配套设施。他发现南旺镇地势最高,虽有湖水补水,但南北河道仍有落差,便设计 "斗门船闸" 系统:每十里建一闸,通过启闭闸门调节水位,使船只平稳上下。这种 "复式船闸" 比欧洲早出现 200 余年,堪称水利工程的创举。

此外,他还治理了沿线的泉眼与湖泊。山东境内多涌泉,他命人在泉眼周围砌石为池,用竹筒将泉水引入运河,共疏通泉眼 180 余处,人称 "宋公泉"。对于梁山泊故地的积水,他修筑堤坝将其改造成 "水柜",旱时补水,涝时蓄洪,使周边数万亩农田免受水患。在他的规划下,会通河不仅是漕运通道,更形成了灌溉、防洪、航运一体的水利系统,沿线百姓 "仰食于河,安居乐业"。

家乡传说:洛宁大地的守护者

在宋礼的家乡河南洛宁,关于他的传说更为生动,充满了乡土温情与神秘色彩。相传他幼年时,洛河突发洪水,冲毁了村里的土坝,年幼的宋礼急中生智,带领小伙伴用树枝、石块堆砌 "临时堤坝",为乡亲们争取了转移时间。长大后每次回乡,他必到洛河沿岸查看水情,指导百姓修筑 "护村堰",洛宁百姓称其为 "洛河之子"。

还有一则传说更显神奇:宋礼逝世后,洛宁百姓为纪念他,在县城修建 "宋公祠"。落成当晚,天空突降暴雨,洛河水位暴涨,眼看堤坝即将决口。守祠的老人忽见祠中宋礼画像泛出金光,隐约可见其身影立于堤上,挥袖之间,洪水竟自行退去。次日百姓查看,见堤坝上留有清晰的脚印,皆称 "宋公显灵,护佑家乡"。至今,洛宁民间仍流传着 "宋公在,水患消" 的俗语,每逢雨季,百姓仍会到宋公祠焚香祭拜。

丰功伟绩,惠及后世

宋礼的治水与营建之功,影响深远。戴村坝历经 600 余年风雨,至今仍在发挥作用,2014 年入选世界文化遗产。他的治水理念 ——"因势利导,综合治理",成为后世水利工程的准则。在紫禁城,他主持修建的部分宫殿虽经多次修缮,但其木作工艺仍为现代建筑学家所研究,被誉为 "古代建筑的活化石"。

在黄河治理中,他提出 "束水攻沙,蓄清刷黄" 的理论,虽当时未完全实施,却为后世潘季驯的 "河防工程" 奠定了基础。他还著有《水利集》《漕运图经》等书,详细记载了治水经验与工程数据,成为古代水利典籍的重要组成部分。

身后殊荣与不朽传承

宣德七年(1432 年),宋礼病逝于任上,享年六十二岁。噩耗传来,运河沿线百姓罢市三日,紫禁城工匠集体素服致哀。朝廷追赠他为 "工部尚书",赐谥号 "康惠",赞其 "才堪济世,功在民生"。家乡洛宁为他举行了隆重的葬礼,将其安葬在洛水之畔,墓前立碑刻:"明故资政大夫工部尚书宋公之墓"。

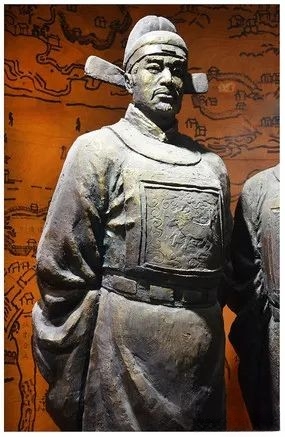

百年后,山东百姓在南旺镇修建 "宋公祠",与大禹、李冰同祀,称其为 "运河三杰"。祠内有联曰:"引汶济运,千载漕渠通南北;筑坝疏泉,万家烟火赖君安。" 明清两代,凡治理运河者,必到宋礼祠祭拜,以表尊崇。

在民间,宋礼的故事被编成戏曲、评书,广为流传。河南坠子《宋礼治河》、山东快书《戴村坝传奇》等曲目,至今仍在演出。他的形象,已从历史人物升华为 "为民造福" 的象征,激励着后人勇于担当、造福百姓。

鞠躬尽瘁,名垂青史

宋礼的一生,是与水患抗争的一生,是为帝国建设奉献的一生。他既具大禹治水的执着,又有鲁班营建的智慧,在水利与建筑领域双放光芒。从会通河到紫禁城,从戴村坝到家乡洛河,他的足迹遍布大江南北,留下的不仅是坚固的堤坝、宏伟的宫殿,更是一种 "为官一任,造福一方" 的精神。

当我们漫步在故宫的红墙黄瓦下,或是站在戴村坝的石堤上,不应忘记这位 600 年前的老者,他用毕生心血,架起了南北沟通的桥梁,筑起了帝国的根基。正如《明史》所评:"宋礼治河,功在国家;营建宫室,泽被后世。其才其德,堪为典范。" 他的故事,终将与运河水、紫禁城同辉,在历史的长河中永远闪耀。