帅克声明:本文仅在今日头条平台发布,原创内容请勿转载。

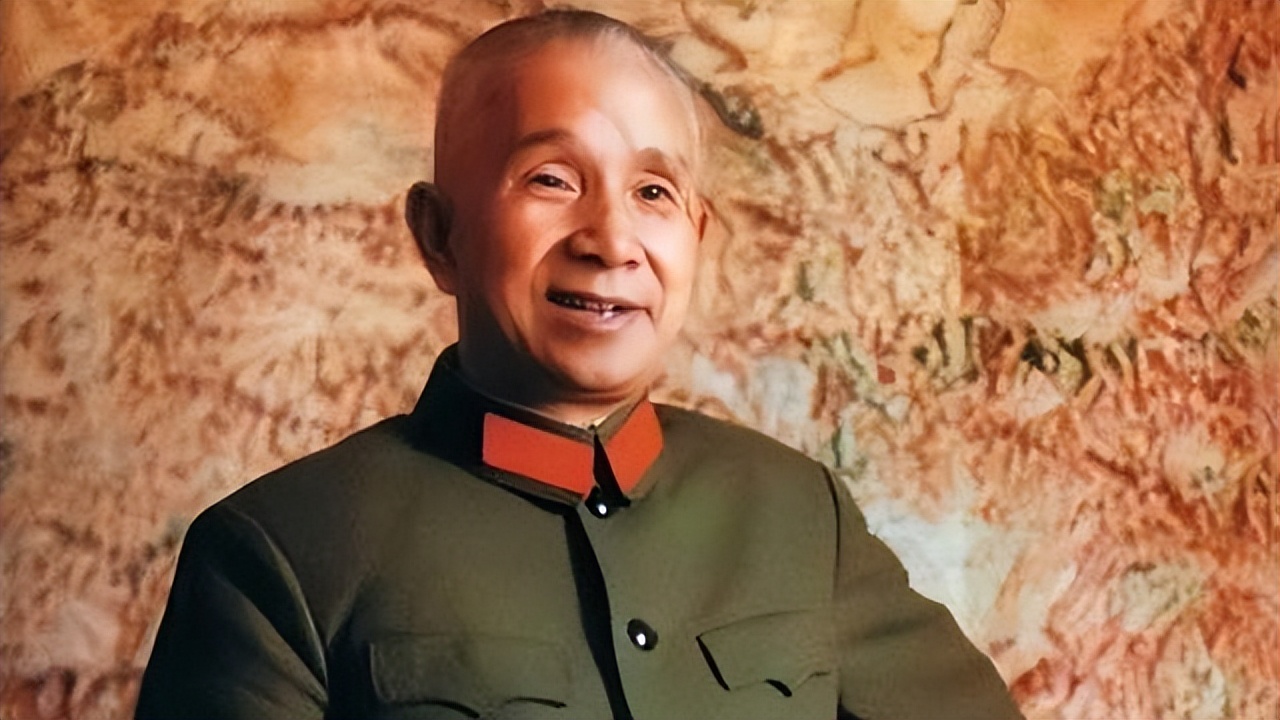

1994年12月25日,中央军委副主席刘华清、张震联名在《人民日报》和《解放军报》发表《追忆粟裕同志》一文。该文层次高、信息量大、影响深远,是以权威官方形式首次全面评价粟裕的历史功绩,可以说是研究粟裕的一篇重要文献。然而,近年来个别人对该文的意义影响提出了不同看法甚至是质疑。为使军迷们特别是粟裕研究爱好者加深理解该文主要内容和精神,同时澄清当下不实的讹传,帅克从四个方面对涉及到粟裕评价的定论进行简要梳理分析。

第一、文章具有很强的官方色彩和权威性。

《追忆粟裕同志》一文是由时任中央军委副主席刘华清、张震联合署名,并同时刊发于党中央机关报《人民日报》和军委机关报《解放军报》,其官方性和权威性可以说是不言而喻、毋庸置疑。这种官方性和权威性主要是基于三点:一是两位军委副主席联名在两个重要党报上发表文章,这本身便具有相当高的权威性。二是文中有一句重要的话,便是关于粟裕平反的事,明确地称“这个看法,也是中央军事委员会的意见”。三是在体制内工作过的人都知道,两位副主席在重要党报上发表这样重量级的文章,肯定是经过时任军委主席同意的。这说明文中的主要观点和精神,同样也可以说是中央军事委员会的观点和结论。

有了解一些内情的大佬曾私下同帅克说过,该文发表时也曾有过当时军委主要首长署名的考虑。但考虑到首长以前并未在军队内任职,粟裕当年挨批时该首长都没有参加。所以最后以两位资深的开国将军、时任军委副主席的刘华清张震署名更合适。不管怎么说,发表这样涉及对重要历史人物评价的文章,必须是经过总政等官方部门审核,军委主席同意才能发表的。

我们看,尽管当时军委主席没有署名,但三年后曾专门为粟裕军事理论研究会题词:“出奇制胜的军事指挥艺术”。这一题词也正与三年前两位副主席的文章相呼应,等于是首次正式全面地以中央军委的名义对粟裕的历史地位和贡献进行了评价。

第二,文章等于为粟裕1958年挨批正式平反。

自1979年开始,粟裕便开始向组织申诉他的平反问题。然而几经挫折。直到他1984年去世都未偿得愿。

刘华清张震于1994年发表的这篇文章,明确地指出:“1958年,粟裕同志在军委扩大会议上受到错误的批判,并因此长期受到不公正的对待。这是历史上的一个失误。这个看法,也是中央军事委员会的意见。”

这一段表述,看上去好像就是一种简单而平淡的叙述,但实则内涵意义很大。一是表达当年对粟裕的批判是错误的批判,二是粟裕自此曾受到过长期不公正的对待,三是这一结论是中央军事委员会下的结论。这几点无疑标志着中央军委首次以官方形式对1958年批粟事件作出最终定性,也等于是彻底摘掉了此前强加给粟裕的“极端的资产阶级个人主义”的大帽子。

有的人觉得这不过是一篇纪念文章,算不上正式平反的决定。殊不知,当年粟裕遭批判的时候,并未像批肖克和后来批彭德怀那样,形成一个党内的正式决议文件。批粟裕这个很特殊,批得虽说是很重很热闹,但最终并未形成决议。你没形成决议同样你便不能存在以正式决议文件平反的问题。但事实上你又确确实实受到了严重的批判,大小会各种简报和发言等都记录在案,其影响极为深远,对本人造成了极大的政治和身心伤害。所以最终总还是要有个说法。于是军委很富有智慧,便以两个副主席发表文章的形式,以“这是历史上的一个失误”为定论,等于正式表明对粟裕的彻底平反。

第三,文章认定粟裕为华东战区主将的历史地位,认定粟裕对华野的战役指挥起到了决定性的作用。

早期在研究华东野战军的战史时,往往会遇到这样一个困惑:一方面主席和中央军委明确战役指挥交粟裕负责,另一方面又强调在陈毅的统一领导下。这种特殊性使得人们在研究具体的战例时,对于华野的指挥体系和运作特点的研究总是受到一些局限。特别是1958年批粟影响又极为深远。《粟裕传》上记载了这样一个例子:“1958年原华东军区和野战军的主要负责人,在苏中有的县提及‘粟裕’和‘七战七捷’的信件上正式批示:‘这并不好,也无必要’。从此粟裕指挥的毛泽东高度评价过的‘七战七捷’在苏中大地也不敢提了。”包括后来上世纪八十年代的《黄桥决战》电影,将前线总指挥粟裕换成了代名谷盈,实际上都是如出一辙。

这次两位副主席的文章中明确强调:“解放战争时期,粟裕同志作为军事家的辉煌时期……中央军委、毛泽东主席和华东野战军司令员兼政治委员陈毅对粟裕高度信任和器重,战争初期,就把他放在了华东战区主将的位置上。”同时,在对战役指挥谁起更大作用定性的时候,这样强调指出:“华东野战军、第三野战军的光辉战绩,在战役指挥上,粟裕起到了决定性的作用。”

以上这两点论断彻底确立了粟裕是华东战区主将的历史地位,彻底确立了粟裕对华东野战军的战役指挥起到了无可替代的决定性作用。官方的这个论断,与当下网络平台上个别人提出的粟裕算不上华野主将,他只是以参谋长的身份实施战役指挥,只是一个兵团司令员,没有权指挥华野等等,形成了多么大的反差!

这一点帅克作为《粟裕传》的作者之一,有切身的感受和体会。以前研究华东战史时,往往都是笼统的称之为陈粟统一指挥。自从两个副主席的这篇文章正式在两个党报发表后,再加上通过对华东战史的大量电报档案、作战日志等梳理研究,帅克在往后的研究中便开始把华东的战役指挥问题又进一步深化实化具体化,在涉及写陈毅还是粟裕指挥的问题上,开始打破以往笼而统之的做法,该明确区分就明确区分,该突出粟裕指挥上的权重那就突出出来。

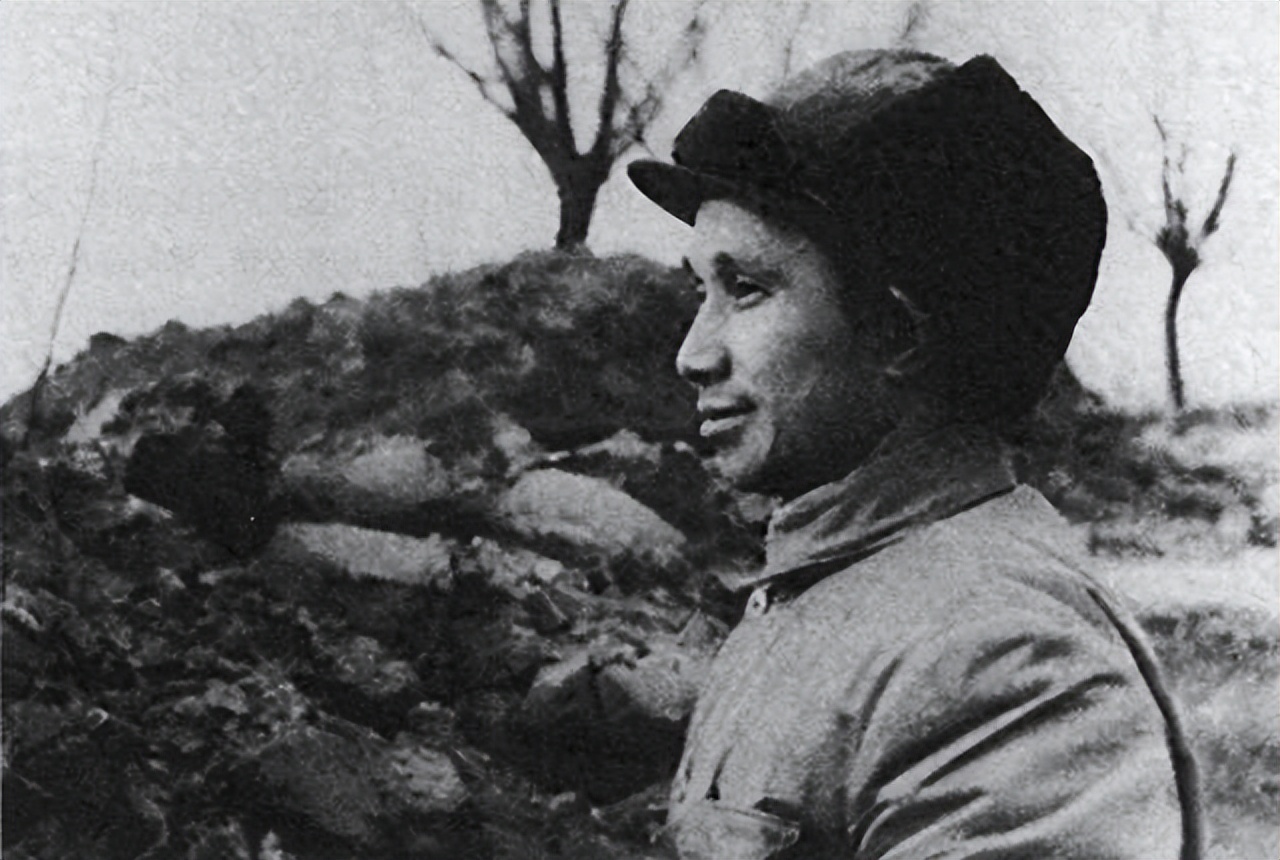

事实上,战役指挥是一项系统工程,他对指挥者的专业素质能力提出了极高的要求。而实时调控战局走向,实时因敌而动因情措法,实时灵活调整转换兵力,这些战役级别的指挥控制,特别是像豫东战役、淮海战役那样大型的战役,粟裕无疑是华野的不二人选。

这一点,我们即可通过大量的指挥文电来佐证,也可通过阵中日记来反映。陈粟在一起指挥的时间段,主要是战略防御这一年多的时间。而我们再看一下宿北、鲁南、莱芜、孟良崮等战役的阵中日记,粟裕在具体的指挥过程中,下达的作战指令远多于陈毅。其中还有大量未标示是陈毅还是粟裕发的电令,但我们通过电令内容并不难判断,这些未标明的电令大多数都应是粟裕下达的。我们说,当年那些著名的战役指挥文电都在那摆着,阵中日记都在那记述着,还有什么比这更能支撑粟裕是华野的主将,更能支撑华野的战役指挥粟裕起决定性作用这一论断呢?

再举两个例子。打宿北战役的时候,针对陈毅陈士榘等人上报的作战方案,主席先后两次专门指示:“届时请粟提出计划电告”,“望粟即日北返,部署宿沭作战”。华野“七月分兵”后外线五个纵队打得不好,同样主席要求他们必须“待粟裕到来方能举行机动作战”。主席的这些带有强制性的指令,无疑对粟裕的华野主将地位和战役指挥的决定性作用给予了极大的强化与注解。

第四,文章认定粟裕确实有过“两让司令”。

关于两让司令问题,两位副主席在文章中这样说到:

“1945年10月,中央曾任命粟裕为华中军区司令员,张鼎丞为副司令员,粟裕再三恳请中央,自己担任副职,协助张鼎丞同志工作。中央接受了他的请求,又重新作了任命。1948年5月,陈毅同志调中原工作时,中央曾决定华东野战军由粟裕领导,粟裕坚持认为陈毅是华野众望所归的统帅,‘华野离不开陈军长’。经他一再恳请,中央决定陈毅仍任华野司令员兼政治委员,陈毅不在位期间,其职务由粟裕代理。”

本来,两让司令已是认定的历史。然而,近年来又有个别人对城南庄二让司令给予否定。不承认粟裕华东野战军代司令员兼代政委的身份。我们说研究历史切忌历史虚无主义。粟裕二让司令之说,不仅得到了两位副主席的官方背书,包括《毛泽东传》等都对这段历史有所描述。最主要的是我们看当年大量的电报档案。粟裕的职务自城南庄会议后不久,即陈毅正式离开华野到中原野战军工作后,便正式开始履行代司令员兼代政委的职务。

这一点,我们可以看一下《毛泽东军事文集》上大量电报档案关于粟裕职务的注解。整个解放战争粟裕最主要的、最基本的职务就是三个:华中野战军司令、华东野战军副司令、华东野战军代司令员兼代政委。包括他兼任一兵团司令专门准备渡江的两三个月期间,军委关于他的职务注解都是华野副司令兼一兵团司令。有的人故意抛开粟裕这一主要职务与基本职务,断章取义故意放大粟裕一兵团司令、豫皖苏军区司令的任命,这是极不可取的。#头条深一度##知识新发现##帅克评史#