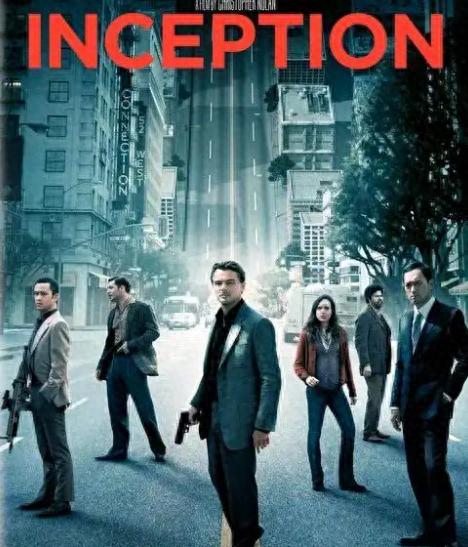

银幕上旋转的陀螺尚未停歇,克里斯托弗·诺兰执导的《盗梦空间》已用132分钟构建出颠覆认知的梦境宇宙。

这部2010年问世的科幻电影以严谨的科幻设定为骨架,通过五层嵌套的梦境时空,将人类潜意识、情感创伤与时间相对论编织成令人窒息的叙事漩涡。

当全球观众为柯布团队能否完成"盗梦"任务屏息凝神时,电影早已在清醒与虚幻的边界处,抛出了关于存在本质的终极诘问。

前职业盗梦者多姆·柯布因被指控谋杀妻子玛尔,成为流亡海外的通缉犯。

能源巨头斋藤以撤销指控为条件,要求柯布执行史无前例的"意念植入"任务——在竞争对手费舍尔集团继承人罗伯特·费舍尔的潜意识中种下解散公司的念头。

这个看似不可能完成的任务,迫使柯布组建包括筑梦师艾里阿德妮、药剂师尤瑟夫、伪装者伊姆斯在内的顶级团队,在药剂构建的强化梦境中开启惊险征程。

电影通过三层递进式解构展现盗梦团队的行动逻辑:首层梦境中暴雨倾盆的都市街头,第二层梦境里装饰考究的奢华酒店,第三层雪原上的军事堡垒,每层梦境都对应着不同的时间流速与物理法则。

当任务出现意外变故,团队被迫进入由柯布潜意识构建的第四层"迷失域",此处的时间跨度已延伸至数十年维度。

诺兰用嵌套式叙事将观众拖入认知漩涡,电梯井里的失重搏斗与雪地摩托追逐交替闪现,旋转走廊中的零重力打斗与建筑折叠的视觉奇观层层叠加,暴力美学的张力在每层梦境以几何倍数递增。

作为叙事核心的"意念植入"理论,建立在严谨的科幻架构之上。盗梦团队通过"共享梦境"进入目标人物的精神领域,筑梦师预先构建的迷宫式场景既是战场也是牢笼。

电影细致呈现了盗梦过程的科技支撑:连接梦境的Somnacin药剂、稳定梦境的图腾装置、唤醒机制的爆炸冲击,这些设定将天马行空的创意锚定在可信的科学框架内。

当艾里阿德妮在柯布潜意识中发现被封锁的记忆密室,观众得以窥见人物最深层的创伤——玛尔因无法区分现实与梦境而自杀的惨剧,这个被刻意遗忘的真相成为贯穿全片的叙事暗线。

时间概念的弹性处理构成电影最具颠覆性的叙事实验,诺兰设定每层梦境的时间流速呈二十倍级数衰减:现实中的十小时航班,在第一层梦境延伸为约一周,至第四层时已扩展为半个世纪。

这种时间膨胀效应在动作场景中制造出令人窒息的紧张感,雪原堡垒的定时爆破必须与酒店电梯的下落速度精确同步,而迷失域中老去的斋藤与年轻的柯布相遇时,时间相对论带来的哲学震撼达到顶点。

当配乐大师汉斯·季默的钟表滴答声贯穿全片,观众在听觉层面已提前坠入时间的迷宫。

电影对人类潜意识的视觉化呈现堪称教科书级别,艾里阿德妮初次受训时折叠的城市景观,具象化展示了梦境世界对物理定律的颠覆;记忆投影如潮水般涌动的街道人群,暗喻着潜意识的自卫机制;玛尔的幻影如病毒般侵入每层梦境,则是愧疚心理对理智的持续性腐蚀。

这些超现实画面不仅服务于视觉奇观,更成为剖析角色心理的手术刀——当柯布在记忆迷宫中直面玛尔跳窗的瞬间,观众终于理解他为何执着于"回家"的执念。

作为类型片范本的《盗梦空间》,其商业外壳下包裹着存在主义的哲学内核。旋转的陀螺图腾既是区分现实与梦境的工具,也是人类认知局限性的隐喻。

电影结尾处摇晃的陀螺引发无尽争议,这个开放性结局实则是诺兰精心设计的认知陷阱:当观众执着于辨别虚实真伪时,已不自觉地重复着柯布团队的困境。

正如艾里阿德妮质问"你究竟是在等待觉醒,还是恐惧面对现实",电影最终将选择的权力交还给每个凝视陀螺的个体。

从巴黎街巷的镜像折叠到迷失域的海市蜃楼,《盗梦空间》用精密如钟表齿轮的叙事结构,完成了对梦境本质的诗意解构。

当银幕归于黑暗,那些关于记忆、时间与存在的追问仍在持续发酵——或许真正的盗梦者并非银幕中的角色,而是将观众潜意识引入哲学迷宫的诺兰本人。

这场持续十年的观影狂欢证明,那个旋转的陀螺早已突破虚构的边界,在现实世界激发出永不停歇的思辨浪潮。