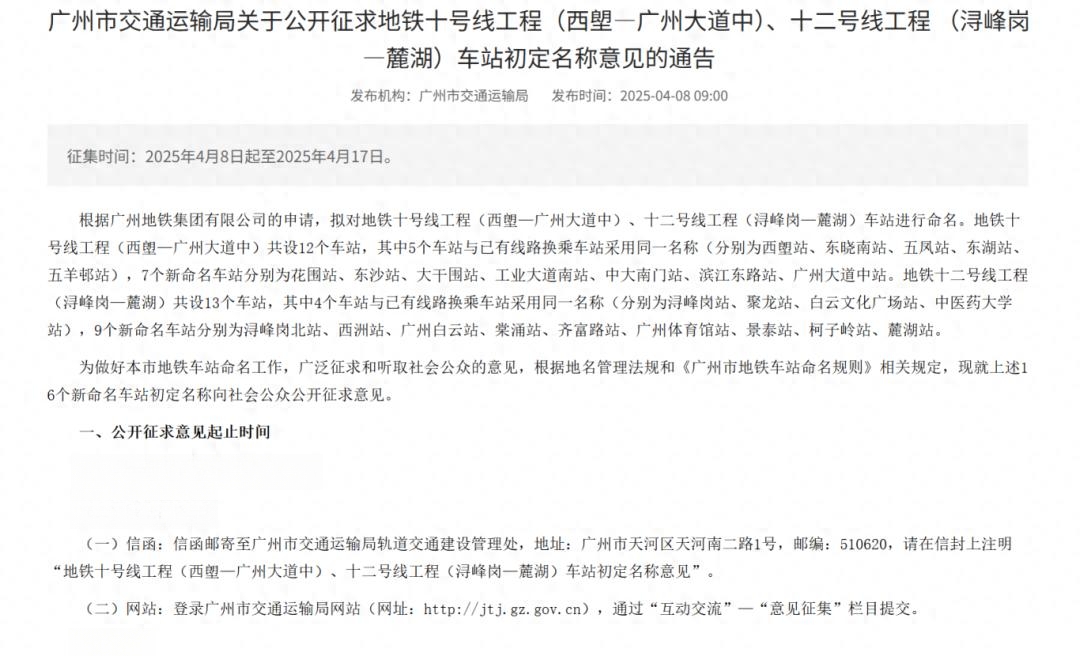

近日,广州地铁10号线、12号线部分站点的初定命名引发轩然大波。

新市墟变“齐富路”、槎头改“西洲”、广钢新城成“花围”……这些陌生又拗口的新名字,让市民直呼“看不懂”,更点燃了关于城市记忆与现代化命名的激烈争论。

争议焦点:老地名消失,市民直呼“割裂”

1. 新市墟VS齐富路:70年商贸记忆的消逝

“新市墟”是白云区历史悠久的商贸中心,承载着清乾隆年间的佛岭市记忆,更是改革开放后广州北部的商业地标。

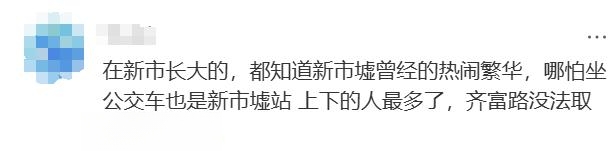

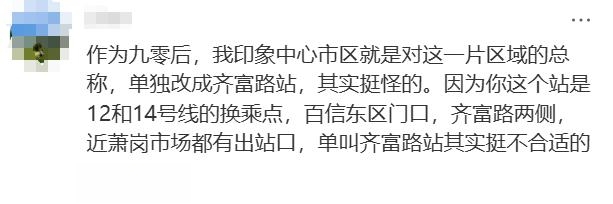

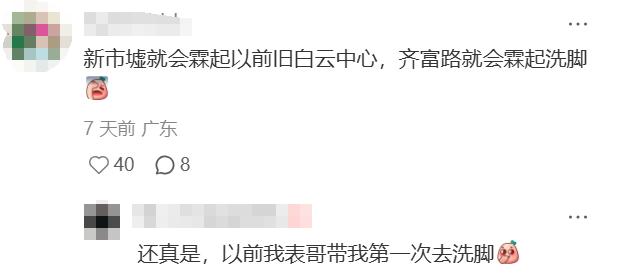

然而,新站名“齐富路”却取自地铁站所在道路名,市民痛批这一命名“割裂历史”:“新市墟是区域总称,齐富路只是条路,粤语读起来还像‘除裤路’!”

尽管官方解释符合《命名规则》中对道路名称的优先使用,但市民认为,老地名背后的市井烟火远比冰冷的道路名更有生命力。

2. 广钢新城变“花围”:工业记忆的淡化

广钢新城的前身是1958年建厂的广州钢铁厂,承载着广州工业转型的象征意义。

新站名“花围”虽取自附近村落,却让市民感叹“格局太小”:“广钢新城是荔湾的新地标,改成小地名,历史厚重感全没了!”

类似的争议还出现在“石溪”改为“工业大道南”,市民质疑:“广佛线已有石溪站,同名更利于换乘指引,为何硬要改?”

3. 槎头成“西洲”:抗英历史的湮没

“槎头”一名源自19世纪抗英历史,曾是村民抵御外敌的象征。

新名“西洲”因车站位于西洲社区,但市民认为:“槎头是历史区片名,改名等于抹去一段城市记忆。” 类似的矛盾还出现在“滨江东路”站,市民建议改为更具标志性的“珠江泳场”,以呼应周边历史建筑。

为何一个名字引发全民较真?

地铁站名不仅是交通标识,更是城市文脉的“活化石”。

- 文化认同的载体:如“新市墟”代表老广州的市井文化,“广钢”象征工业遗产,这些名字是市民身份认同的坐标。

- 实用性与指向性:长道路名(如“广州大道中”)易导致定位模糊,而老地名(如“杨箕”)更精准且具认知度。

- 规则与现实的冲突:根据《广州市地铁车站命名规则》,优先使用道路、区片或标志性建筑名,但执行中常出现“一刀切”。例如,“赤岗塔”因历史价值被力挺,而“新市墟”却因跨街道被弃用,市民质疑规则执行不公。

官方会听民意吗?历史案例透露可能性

过去,广州地铁站名并非“一锤定音”。例如:

- 成功案例:13号线“温涌站”因市民抗议更名为“沙村站”,尊重了明代古村的历史。

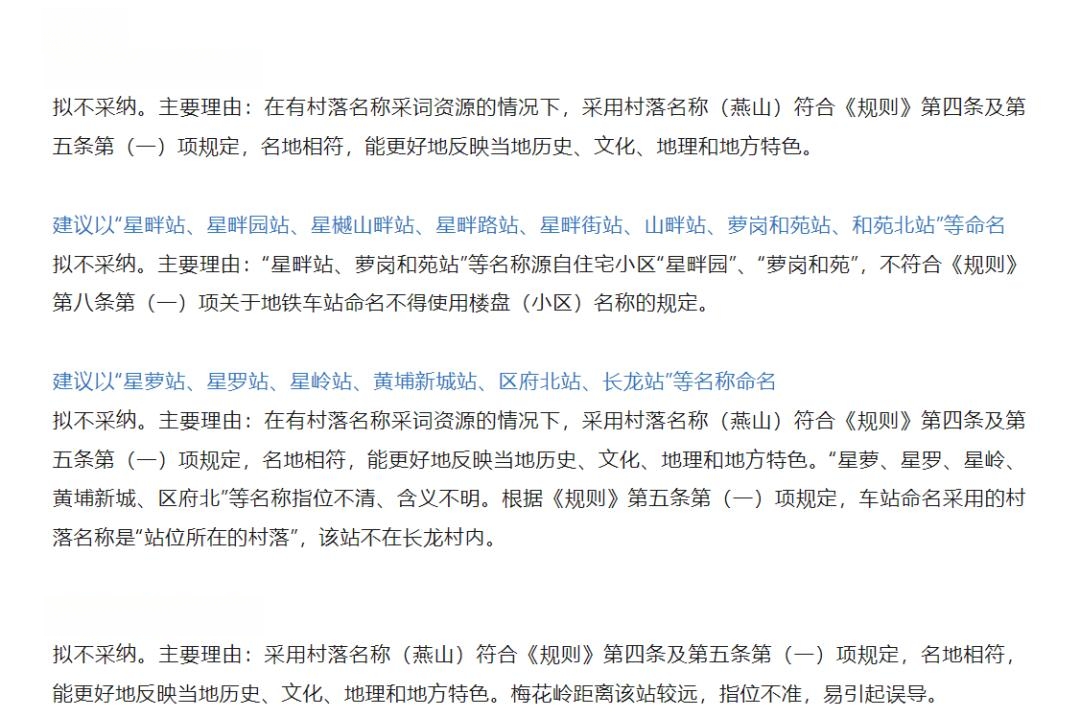

- 失败案例:7号线二期“燕山站”坚持使用历史村名,未采纳市民提议的“水西北”。

此次争议中,市民政局表示,若站名与地理位置不符或覆盖范围不足,将转交广州地铁研究。而市民的理性建议(如“新市齐富路”折中方案)或许能成为突破口。

今日截止!市民如何争取话语权?

今天是意见征集的最后一天,市民可通过广州交通运输局官网提交反馈。历史表明,有理有据的建议可能被采纳。

例如,13号线“新沙站”从“复昌桥”改为“新沙路站”,正是因当地政府据理力争。

结语

地铁站名之争,本质是城市发展中历史记忆与现代化命名的碰撞。

广州作为千年商都,如何在规则与情怀间找到平衡,考验着管理者的智慧。毕竟,一个站名不仅指向目的地,更承载着一座城的集体记忆与文化根脉。

你的声音,或许能改变下一个地铁站名的命运。