血色迷雾:李发少将遇刺背后的历史警示

1957年的一场军事会议,44岁的开国少将李发倒在了警卫员的枪口下,三声枪响不仅终结了一位战功赫赫将领的生命,更在中国当代军事史上投下浓重的阴影。这起震惊中央的刺杀事件,恰逢反右运动初起之时,在特殊历史语境下呈现出多重警示意义。

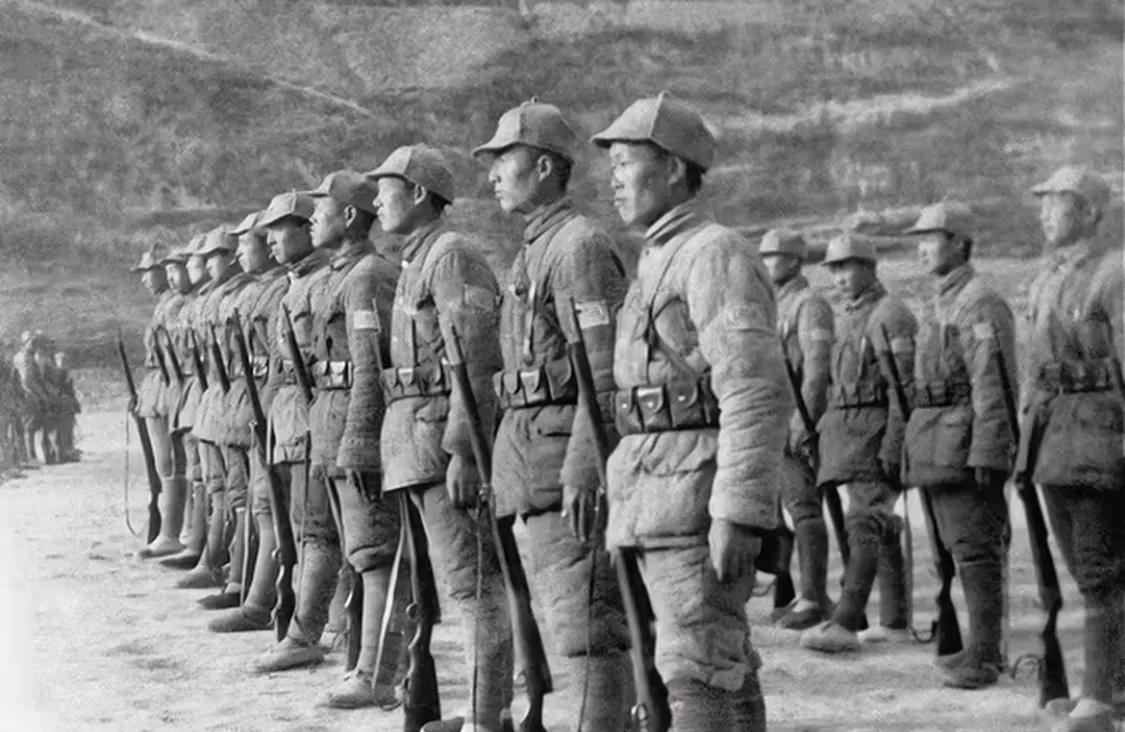

从个人层面观察,警卫员行刺行为突破了传统军队伦理。在革命战争年代形成的官兵平等传统中,警卫员与首长往往具有超越阶级的生死情谊。这种暴力背叛暗示着建国后军队内部关系正在发生微妙异化,制度化的等级秩序逐渐取代了革命时期的情感纽带。李发少将作为琼崖纵队出身的将领,其特殊背景是否激化了某些矛盾,值得深思。

置于历史坐标系中,事件发生的时间节点耐人寻味。1957年正值反右运动前夕,意识形态斗争日趋激烈。警卫员供述中提到的"阶级仇恨",折射出当时社会意识领域斗争的扩大化趋势。这种将日常矛盾政治化的思维模式,为后续历史中的诸多悲剧埋下伏笔。遇刺事件发生后,军队系统立即展开的全面审查,事实上成为整风运动在军内的预演。

在制度建构层面,该事件暴露出新生政权安保体系的重大漏洞。警卫人员的选拔机制、思想动态监控系统都存在缺陷,这种系统性风险在和平建设时期显得尤为致命。党中央随后推行的"政治审查"制度,既是对现实威胁的应对,也开启了军队管理泛政治化的先河。

回望这段血色记忆,我们既要看到特殊历史阶段的复杂性,更应警惕极端化思维对社会关系的扭曲。历史证明,唯有建立在法治与人性基础上的管理制度,才能真正守护国家柱石的安全与尊严。李发少将的悲剧,永远警示着后人:制度理性的建设,远比个人忠诚的依赖更为可靠。