注:为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|小鱼儿

编辑|小鱼儿

《——【·前言·】——》

大集体生产队时期,社员的自留地到底意味着什么?它是社员的一线希望,还是仅仅一块有限的“私人领地”?

自留地上,究竟能种粮食,还是只能种些蔬菜和自用的作物?这个看似属于社员的“自由空间”,背后却藏着许多限制与争议。

自留地的真正意义,你知道吗?

一方自留地,半亩人间情

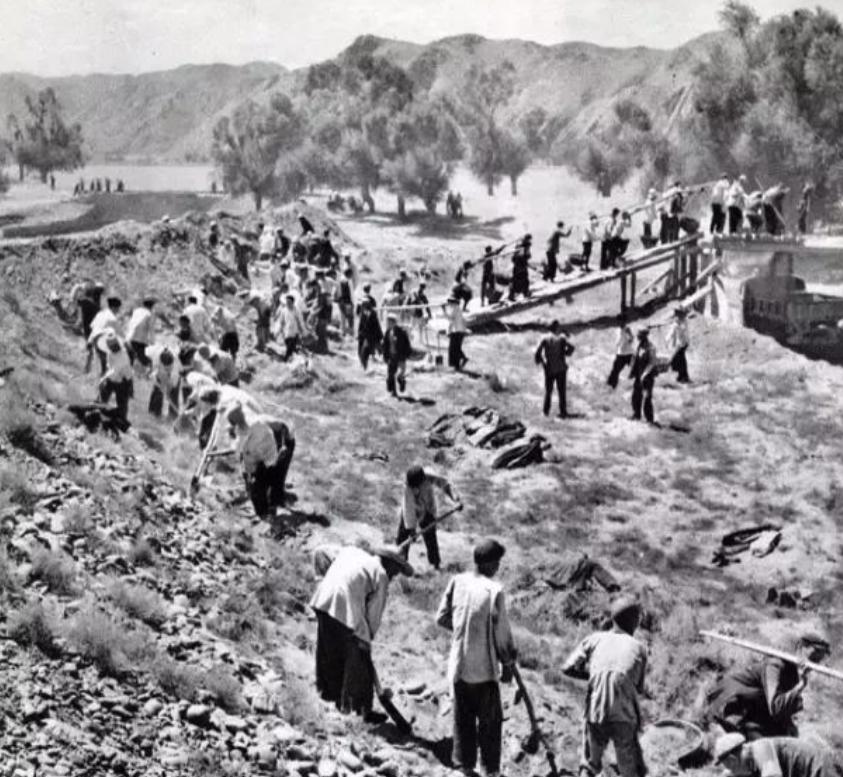

1958年,随着人民公社化运动的全面铺开,中国农村掀起了一场翻天覆地的变革。

农民世代耕种的私有土地被收归集体所有,生产队成为农村生产的基本单位。这种激进的集体化使得农民个人失去了对土地的处置权。

面对这一激烈变化,许多农民心中难免惶恐不安。毕竟,土地在中国传统文化中一直被视为安身立命的根本。

从"耕者有其田"的古老理想,到"土地分给农民"的革命口号,土地问题一直牵动着农民的心弦。

在这种背景下,为了安抚民心并解决农民的基本生活需求,国家开始推行自留地政策。

每户农民可以保留少量土地自行耕种,面积通常按人口分配,一般每人获得几厘至1-2分地不等,约占集体土地总面积的5%左右。

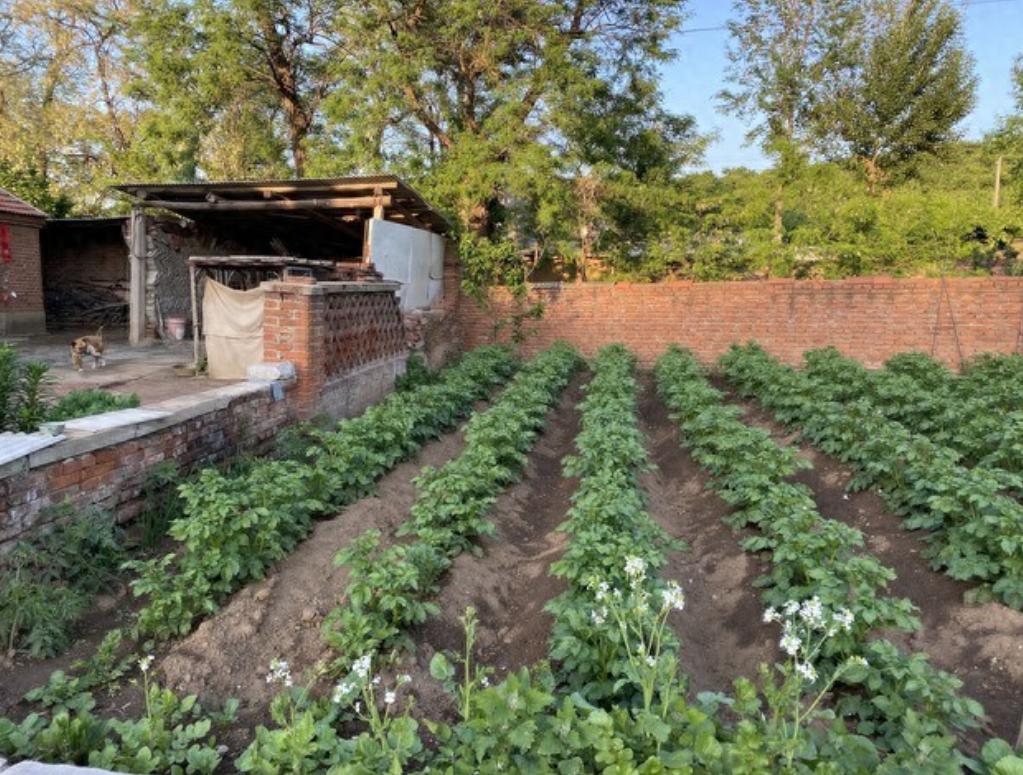

这些自留地多位于房前屋后或者田边地角,虽然面积不大,却成为农民心中最珍视的一方土地。

有意思的是,在那个年代,不少人会将土地比作"命根子",而这小块自留地,就成了农民在公社制度下保留的一点"命脉"。

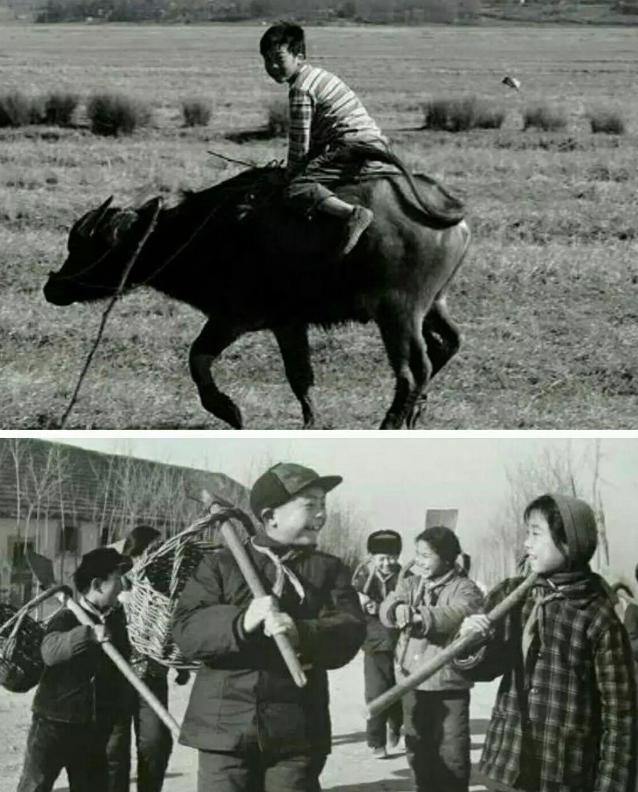

自留地上的精耕细作

自留地虽小,但农民却将全部心血都倾注在了这片土地上。清晨,当鸡鸣破晓时,许多农民已经开始在自留地上忙碌。

中午吃完饭的空隙,晚上干完集体活回来后,他们又会抓紧时间到自留地里转悠,拔草、浇水、施肥,一刻也不愿耽误。

肥料问题是当时农业生产的关键。在化肥极为稀缺的年代,农民们想尽各种办法为自留地提供养分。

厨房里的柴火灰被精心收集起来,猪圈、牛栏里的粪便被堆放发酵后撒到地里,甚至人的粪便也会被用作肥料。

农民们常说:"灰粪大如宝,全家粪便用得好。"由于管理精细,自留地的产量往往比集体土地更高。

有老农曾打趣道:"一分自留地,能顶三分集体地。"这看似玩笑的话语,却道出了当时自留地的真实状况。

饥肠辘辘时

五十年代末至六十年代初,中国农村经历了一段极为艰难的岁月。

粮食短缺导致许多地区出现严重的饥荒,自留地在这一特殊时期发挥了不可替代的作用。

当集体分配的口粮不足以维持基本生活时,自留地成了农民家庭抵御饥饿的最后一道防线。

在自留地上,农民们种植各种能够填饱肚子的作物:红薯、土豆、玉米、南瓜、豆类,以及各种绿叶蔬菜。

特别值得一提的是红薯。这种耐旱、高产、适应性强的作物,成为不少农民自留地上的首选。

老一辈人常说:"红薯救了命。"这并非夸张之词。在那个物资极度匮乏的年代,一块自留地上的红薯,确实挽救了无数家庭。

在当时以粮为纲的年代,能吃上自家种的新鲜蔬菜,已是一种难得的享受。

家底子:自留地的经济价值

自留地不仅是农民口粮的来源,更是农民家庭的重要经济来源。随着时间的推移,自留地的功能逐渐从单纯的口粮补充,拓展到创造经济价值的层面。

六七十年代,随着国家对农村政策的调整,自留地政策得到进一步稳定和完善

农民被允许在自留地上种植一些经济作物,如棉花、花生、芝麻等,并可以将多余的农产品拿到集市上出售。

换取一些现金收入,用来购买日常生活必需品。

集市,这个古老的农村交易场所,在特殊历史时期虽然受到限制,但始终没有完全消失。

自留地上的经济作物,特别是那些集体不愿种植但市场需求大的作物,往往能给农民带来可观的收入。

有的农民在自留地上种植药材、有的种植瓜果、还有的饲养家禽家畜。这些都成为农民家庭的重要"家底子"。

从自留地到家庭联产承包

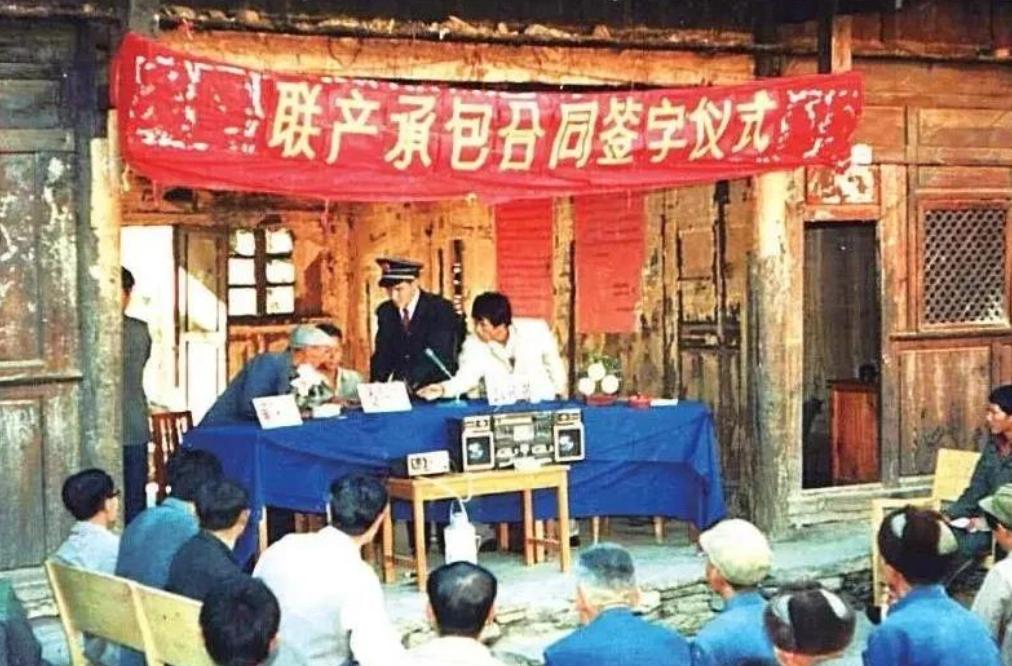

历史的车轮滚滚向前。进入八十年代初期,中国农村迎来了新一轮的重大变革——家庭联产承包责任制的推行。

这一制度允许农民以家庭为单位承包集体土地,自主经营,自负盈亏,只需向集体上交一定数量的农产品。

与自留地政策不同,家庭联产承包责任制赋予了农民更大的自主权。农民不再仅仅拥有几分自留地的使用权,而是获得了对大部分土地的经营权。

这一变革极大地调动了农民的生产积极性,农业生产迅速恢复和发展。

随着家庭联产承包责任制的全面推行,自留地政策逐渐淡出历史舞台。那些曾经被农民视为命根子的小块土地,融入到了更广阔的家庭承包地之中。

然而,自留地在中国农村发展历程中所扮演的角色,以及它所承载的历史记忆,却永远不会被遗忘。

《——【·结语·】——》

昔日的自留地早已融入更广阔的农村土地制度变革洪流中,但它所代表的农民与土地的深厚情感纽带,却依旧值得我们铭记。

那一小块自留地,见证了中国农村从集体化到家庭承包的历史嬗变,也凝聚了无数中国农民的心血与梦想。

在今天看来,它不仅是一段历史记忆,更是理解中国农村发展历程的一把钥匙。