2025年3月,北京市朝阳区人民法院召开新闻通报会,通报了该院审理的一起食品安全领域的典型案件,揭穿了一家餐饮店的"驴肉骗局"。店长赵某为节省成本,竟在驴肉火烧里掺入价格低廉的马肉,并通过外卖和堂食销售,短短一个月就牟利10万元。最终,因消费者举报,赵某被警方抓获,法院以生产、销售伪劣产品罪判处其有期徒刑十个月,缓刑一年,罚金6万元,并没收全部违法所得及涉案冻肉。

朝阳法院通报会现场图

餐饮老板的"造假生意经"

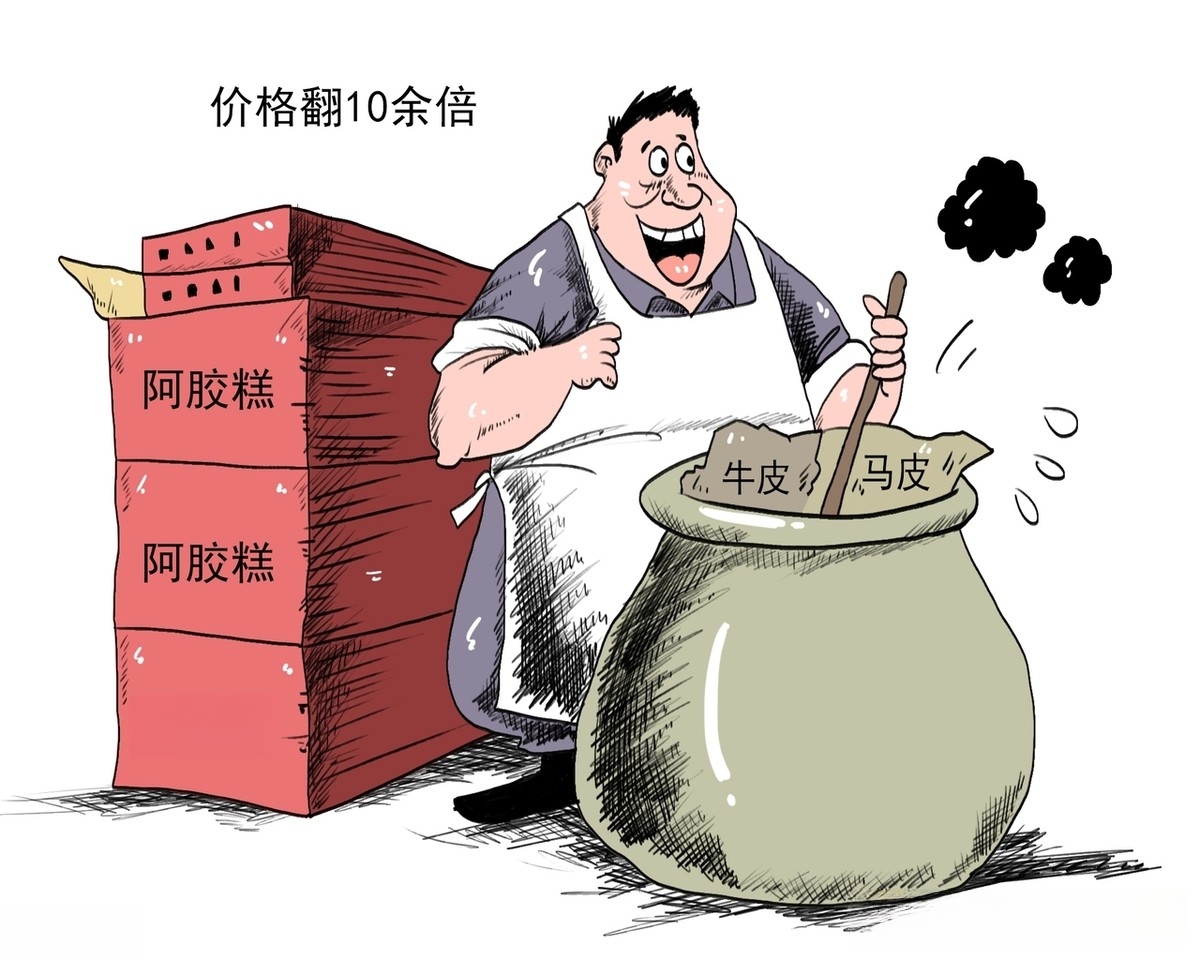

然而,这仅仅是食品造假乱象的冰山一角。近年来,类似赵某这样的食品安全造假案件,近年来在全国各地频繁发生,充分暴露了食品行业存在的严重乱象。在河北任丘、吉林长春等地,存在着以母猪肉、马肉假冒驴肉的产业链。这些造假窝点为了掩盖真相,不惜添加驴肉增香膏等添加剂,试图以假乱真。

而且,这些造假窝点的环境往往脏乱不堪,卫生条件极差,却为了逃避监管,采取了各种隐蔽手段,甚至安装摄像头来监控周边情况,一旦发现执法人员前来检查,便迅速转移赃物或者停止生产。在湖南株洲,某店铺更是长达 9 年使用马肉冒充驴肉销售,涉案金额近千万元,最终有 27 人被抓获。

在河南许昌,一商贩以猪肉冒充驴肉销售,销售金额达 38.8 万元,最终被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金 20 万元,同时被禁止从业三年。

这些案例清晰地显示,制假行为常常以家族关系为纽带,形成了涉及原料供应、生产、物流等全环节的完整链条。尽管这些制假售假行为多次被媒体曝光,相关部门也进行了严厉打击,但由于行业隐蔽性强、违法成本相对偏低等原因,这些问题仍然屡禁不止,死灰复燃。这些案件也暴露出一个残酷现实:食品造假已成产业链,违法成本低,利润却高得惊人!

法律解读:为何罚6万?为何只是缓刑?

1. 法律如何定性"掺假驴肉"?

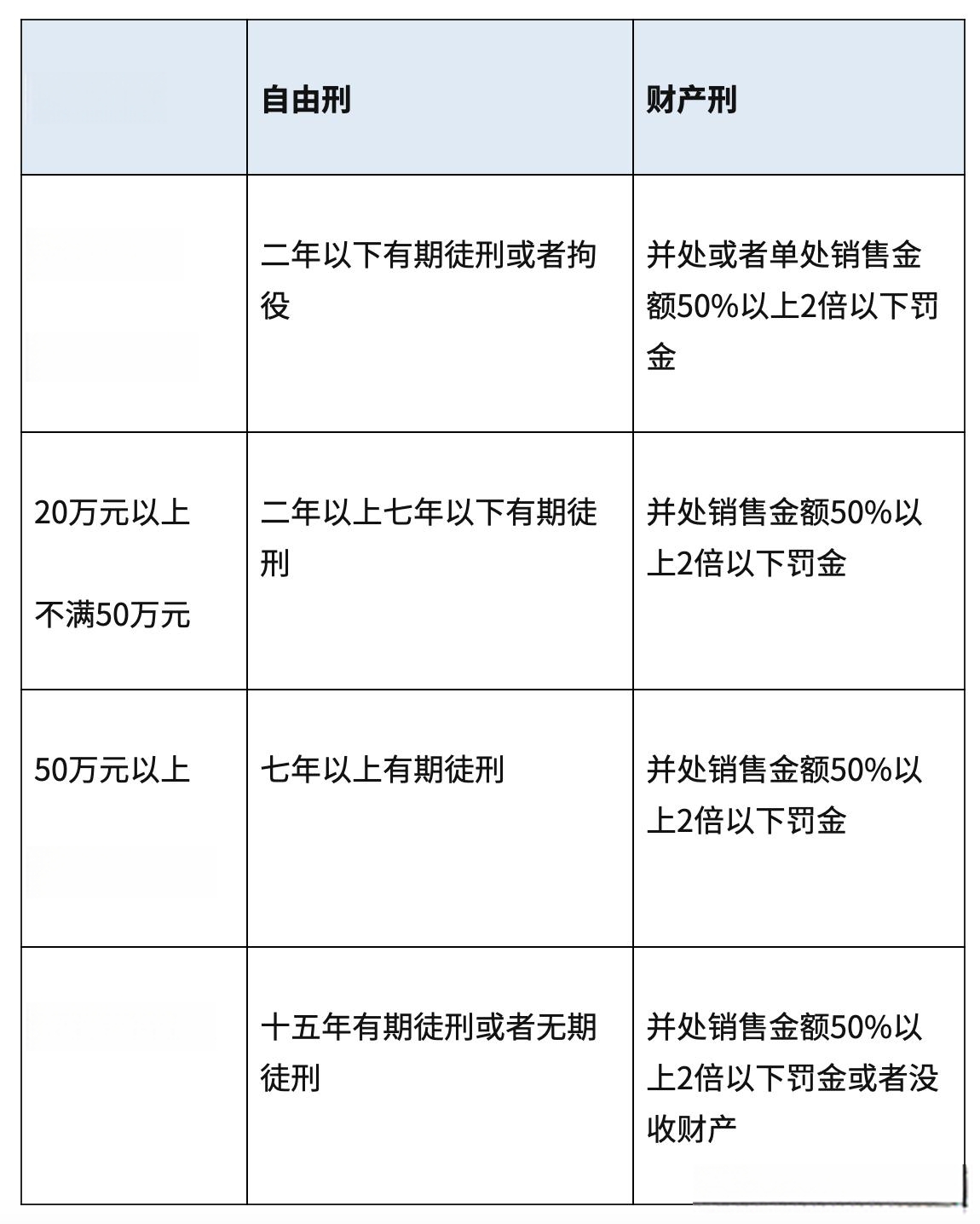

根据《刑法》第140条,"掺杂掺假、以次充好,销售金额5万元以上"即构成生产、销售伪劣产品罪。赵某的行为不仅违反刑法,还触犯《食品安全法》对食品原料真实性的要求。

但为何只判缓刑?

- 金额未达"情节严重"标准(20万以上可判更重刑);

- 认罪认罚+退缴违法所得,法院酌情从轻。

2. 为何类似案件屡禁不止?

从市场监管角度来看,虽然市场监管部门近年来不断加强对食品行业的查处力度,投入了大量的人力、物力和财力,但是由于食品行业涉及面广、生产经营主体众多且分散,监管难度极大。特别是一些制假售假者采取了高科技手段和隐蔽的经营方式,给监管工作带来了前所未有的挑战。

同时,违法成本相对偏低也是一个重要因素。尽管法律对生产、销售伪劣产品等行为规定了相应的处罚措施,但是与制假售假者所获得的巨大利益相比,这些处罚可能不足以对他们形成足够的威慑力。一些不法分子在权衡违法成本和收益后,依然选择铤而走险,从事违法犯罪活动。

食品安全不能靠"良心",法律必须亮出利刃!

食品安全问题,关乎每一个人的身体健康和生命安全,是民生的底线,也是社会和谐稳定发展的基石。像赵某这样的商家,为了一己私利,肆意践踏食品安全红线,不仅损害了消费者的切身利益,更严重破坏了整个食品行业的信誉和市场公平竞争秩序。

在此,也呼吁广大消费者,在日常生活中要增强食品安全意识,提高辨别能力,一旦发现类似的食品安全问题,要及时向相关部门举报。同时,也希望监管部门能够进一步加大监管力度,创新监管方式,提高违法成本,让那些企图以身试法的不法分子付出沉重的代价。