Do, Doi, Zhao, Cha, Zhi, Qi, You, ACA, pluiepoco, 20250417

之前在分析诗经第129篇《蒹葭》时,遇到:溯洄从之,道阻且右。

最初以为右=石的讹字,说的是道路崎岖。但后来认为,右存在i o二象性,崎从奇,在诗经中,奇组字存在i o二象性,所以右=崎。

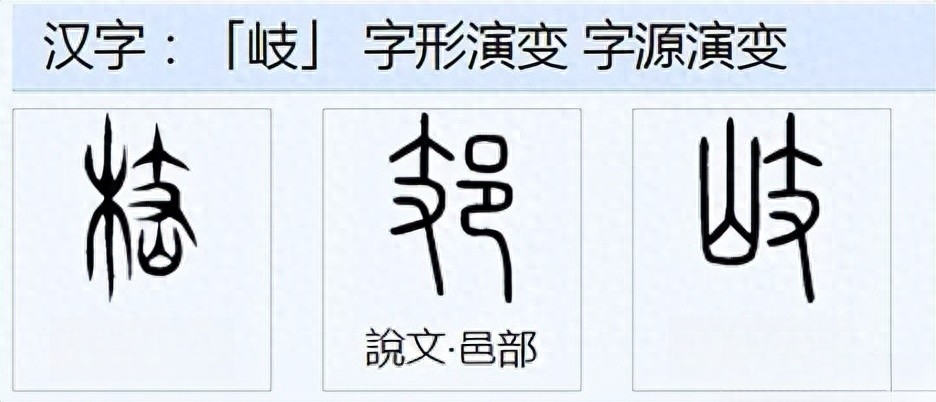

前两天,我在分析诗经第270篇《岐山》,又遇到岐字,我着重分析了它的声符支,而支从木、从又,这令我想起了《蒹葭》中的:右。

右从又,而且两者同源,古音相同,都存在i o二象性。而且我以前在分析诗经第245篇《后稷》时,将岐-嶷着重进行了分析,认为:岐=有分叉的山,嶷=长不高的山,矮山。

结合岐-歧的同源性,我查阅了歧在分叉方面的近义词,发现,叉、岔的异体字均与又相关,例如,㕚、叉,在构字上就是又的别体。

因此,我判断,诗经中表示道路分叉的右字,本来就是叉字,或支的古体。

也即,又-右-支-叉-歧-岐同源,古音dui,存在i o二象性。这样回过头再看《蒹葭》的右字,=歧,不仅意思符合,更是同源,并且现代读音也押韵i,是比崎更好的替换字,也即,右=歧的本字。

具体分析,见: 诗经270-3岐山上古音大概 ;

关键内容摘录如下——

……

3、岐从支,支从木、从又(右),又-右存在i o二象性,古音dui。发生了d→q辅音颚化。

支的造字本义为树枝,也即,支=枝的本字,木为义符。

此外,岐的古文从山、从支,从石,可见,岐=分岔的山。以前分析过多次,岐=有岔路的山。

然后,岐从支,支从又-右,存在i o二象性,古音dui、doi,是可以演变为cha音,可见,支-岔-叉同源,分叉、分歧、分枝(分支),指的是像手指一样分歧。

再次查证叉-岔的古文字,又见异体字:㕚,也读作zhao。可见,古音do,可以视为从手,古音do,也可以视为从又,古音dui、doi,发生了d→zh辅音颚化,o-a元音低化。

可见,叉-㕚从又-右。可知:支=岐/歧=叉/岔/㕚的本字,本义为分歧、分支、有岔路。

这样,也解释了诗经开始的一篇又字的内涵。例如

诗经第129篇《蒹葭》:

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

其中,又=支、叉。通假字、讹字、错别字,应该是古人写错传错。本义为:分叉、岔路、分歧。也即, 道阻且右→ 道阻且又→ 道阻且叉 or 道阻且支/歧 or 道阻且叉。 =道路难走且有分叉。

在以前注释时,我已经注意到:右=又=歧,但当时在修改今韵时,没有将右→歧,而是将右→崎。因为当时我认为支从十,古音di,崎从奇,存在i o二象性,因此优先选择崎。见: 诗经129-2蒹葭注释2 ; 诗经129-4蒹葭今韵 ;

现在看来,支上部为竹,并非十,应从又、右,也存在i o二象性,因此最优替换为:右→歧。有分叉(岔路)之义。古人有歧路亡羊的典故。可以追溯修订。

4、有上文3的分析,可知,岐的本义:分叉的山。这在以前篇目也已经释读过,见: 诗经245-2后稷注释3 ; 诗经245-4后稷今韵 ;

既然是分叉的山,其中一个分枝被夷平为地,仅存一个山包,也是可能的。

有夷之=有的部分被夷平了。只是一部分。

----摘录完成----