热点推荐

热门图文

山西“订婚强奸案”二审判决揭晓,法院驳回了被告席某某的上诉,维持了原判。席某某被判处三年有期徒刑,且未能获得缓刑。由于他从2023年5月起就已经被限制行动,其羁押期将被折抵刑期,意味着他将在2026年中期左右刑期结束,大约还需服刑一年多。

这起案件从网上曝光到二审宣判,经历了长达20个月的舆论热议,围绕席某某是否构成强奸罪展开了激烈争论。即便一审判决出来后,依然引发了广泛的质疑。从二审审判长回应记者时的言辞来看,本案事实清晰,适用法律正确,且没有任何疑问。

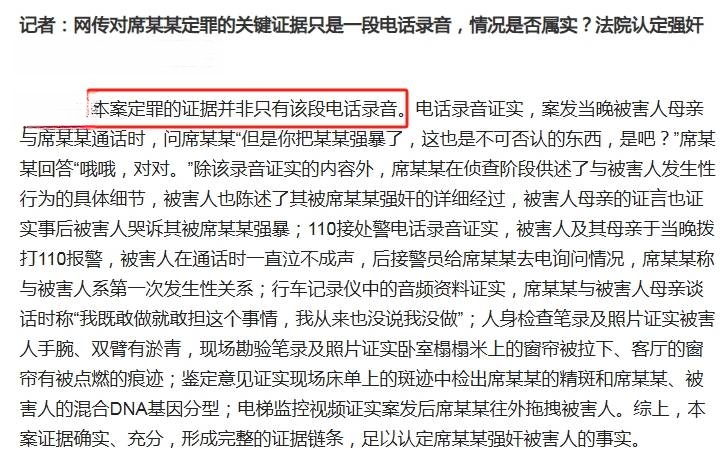

此前,公众最关注的焦点是强奸罪的定罪证据是否充分。有部分网友认为,定罪的唯一依据是电话录音,但实际情况并非如此。电话录音仅是证据之一,案件中还存在其他确凿证据:

1. 席某某在侦查阶段供述了与女方发生性行为的详细经过;

2. 女方母亲提供了证人证言;

3. 110接警员在接到报警后与席某某通话,席某某承认与女方发生了性关系;

4. 车载监控记录了与案件相关的音频;

5. 女方身上有明显的淤青,卧室窗帘被拉下,客厅窗帘有被点燃的痕迹;

6. 现场床单上的斑迹中提取到席某某的精斑以及两人混合的DNA;

7. 电梯监控录像显示,席某某曾将女方拖拽出门。

强奸罪的法律定义为:违背妇女意志,强行与妇女发生性关系。席某某多次承认与女方发生了性关系,且证据充分证明该行为违背了女方的意愿。女方报警、并被强行拖入房间表明她并不愿意与席某某发生性关系,这些都构成了强奸行为。

这些证据足以证实强奸行为的发生,根据《刑法》判处席某某三年有期徒刑,判决合乎法律规定。

然而,令人意外的是,二审判决引发了一部分网友的强烈不满。许多人认为席某某不应当被判定为犯罪。从相关评论来看,持这种观点的网友不在少数,甚至超过了一半。那么,为什么法官在做出详细、理性的解释后,舆论仍然偏向于“同情”被告呢?在我看来,这与案件本身的细节并不完全相关,而是深刻反映了社会上长期存在的“男女对立”情绪。

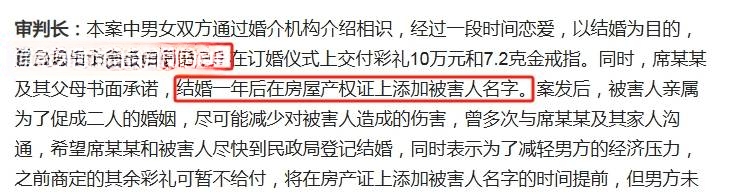

案件中提到的一个细节引发了广泛讨论:男方家庭承诺支付18.8万元彩礼,并在结婚一年后将女方名字加到房产证上。这一彩礼数额,相当于2024年山西人均可支配收入的5.8倍,而房产证上的名字意味着离婚时女方可以获得一套房子的一半,这笔财富价值不菲。案件发生后,网络流传女方因与男方在彩礼和房产问题上未达成一致而报警,公众的关注点随之转向了钱的问题。

近年来,社会上对于高额彩礼的批评愈加剧烈,逐渐演化为一种男女对立的显现形式。此次案件正是这一矛盾的集中体现,凸显了彩礼这一地方风俗逐渐被视为“恶俗”,它不仅推高了结婚成本,还可能成为社会问题的导火索。

另一方面,一些群体借着“维护女性权益”的旗号,寻求特权,进一步加剧了男女对立。在中国,女性的合法权益受法律保护,“妇女能顶半边天”早已深入人心。然而,极端女权主义的言辞和行为不断挑战社会的底线。与平等权益不同,极端女权往往只关注权利,忽视义务,完全背离了权利与义务对等的基本原则,令公众反感。

放任极端女权思想的蔓延,甚至有教授教唆如何借助极端女权谋取“特权”来规避法律责任,这无疑加剧了男女对立现象。

大同“订婚强奸案”的争议,折射出的是社会深层的矛盾。当法律判决与公众情绪发生剧烈冲突时,我们不得不面对一个事实:男女对立已超越了案件本身,成为撕裂社会共识的尖锐问题。

法治社会需要理性对话,而非情绪化的对立。司法机关依据确凿的证据和明确的法律条文做出判决,正是在捍卫社会的公平与正义。我们应更多关注缓解男女对立现象,否则,将会衍生更多社会问题,并且与结婚率密切相关的生育率可能会越来越低。