前言

司马光编纂的《资治通鉴》是以年代作为中国历史这颗参天大树的主干,以历朝历代的重大历史事件作为大树的分枝和树叶,从周威烈王二十三年(公元前403年)写起,一直写到五代的后周世宗显德六年(公元959年)征淮南停笔,涵盖16朝代1362年的历史。它是中国第一部编年体通史,在中国官修史书中占有极重要的地位。

在《资治通鉴》记载的1362年漫长的历史中,历朝历代各种自然灾害时常发生,对当时的社会、经济和政治产生了重大和深远的影响。古代常见的自然灾害有:

水灾:黄河泛滥是历朝历代最常见的水灾,尤其在汉代和唐代,黄河多次决口,导致大面积农田被淹,百姓房舍被冲毁而流离失所,水灾导致的饥荒还会造成大量百姓死亡。

旱灾:旱灾也经常发生,尤其在北方地区(即便潮湿多雨的南方地区,有时也会发生旱灾),旱灾常常导致粮食减产或绝收,从而引发饥荒,饥荒会造成大量百姓死亡。

蝗灾:蝗灾是农业社会的重大威胁,蝗虫过境,往往导致粮食绝收,引发饥荒,饥荒会造成大量百姓死亡。

瘟疫:瘟疫在历史上多次爆发,尤其在战乱和饥荒之后,瘟疫往往都会伴随而发生,瘟疫也会造成大量人口死亡。

火灾:是否属于自然灾害,需要根据其具体成因来判断。自然火灾属于自然灾害,而人为火灾(比如项羽火烧咸阳城的秦王宫,董卓焚烧洛阳城)则不属于。火灾事件(尤其是人为火灾)对社会的影响不容忽视。

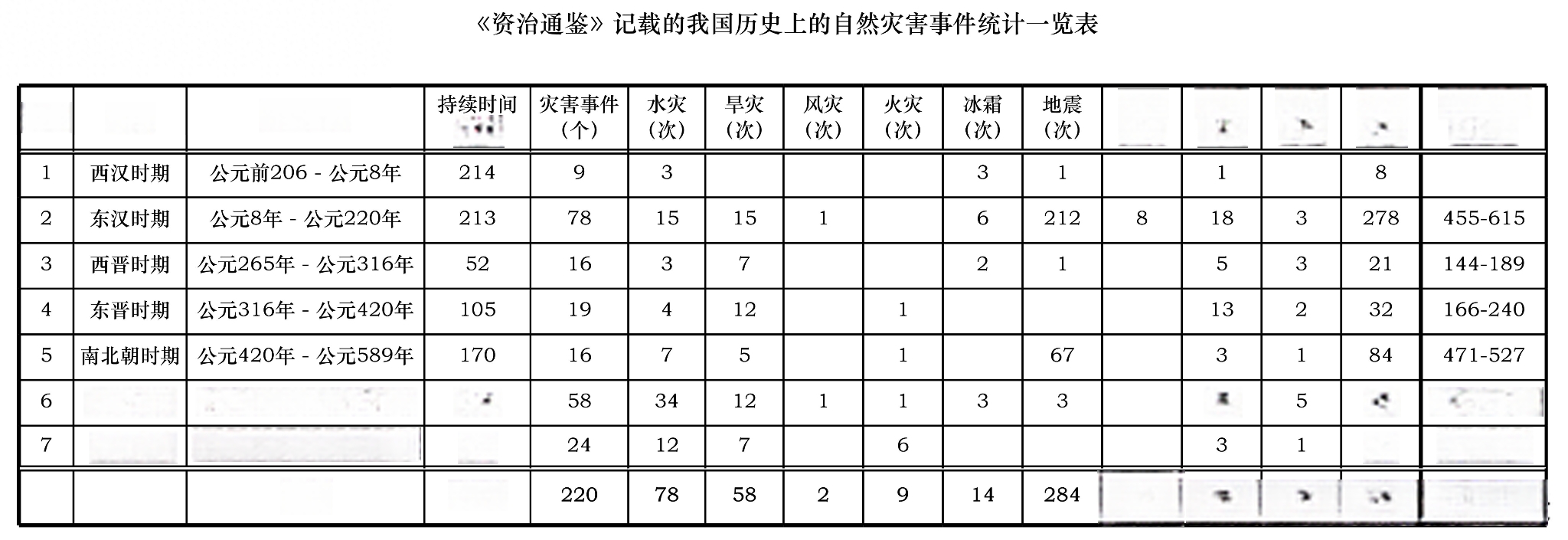

本文是系列读书笔记《资治通鉴记载的我国历史上的自然灾害事件》的总结篇和终结篇。本人对从西汉时期到五代时期(公元前206年-公元960年)长达1166年里,曾经发生过的并且还被明确记载入书的所有自然灾害事件,全部都进行了摘录、统计和分析。

在本文总结篇里,本人将对历朝历代曾经发生过的、并且还被明确记载入该书的所有自然灾害事件的统计结果进行汇总,并对有关事项进行解释说明,最后再阐述本人花费时间和精力撰写系列读书笔记的初衷和目的。

澄清说明

《资治通鉴》是从战国时期的周威烈王二十三年(公元前403年)写起的,为什么本人的系列读书笔记却从西汉时期写起呢?

鸿篇巨著《资治通鉴》是北宋的司马光带领他的小伙伴们,于宋神宗元丰七年(1084年)十一月定稿完成的。这一年,离战国时期(公元前475年 – 公元前221年)的末年(公元前221年)长达1305年;这一年,离秦朝时期(公元前221年 – 公元前206年)的末年(公元前206年)长达1290年。

或许是因为北宋离这两个朝代实在太久远的原因,也或许是因历朝历代频发的战争和战乱等复杂原因,让很多宝贵的史料湮灭在历史的长河中了,总之,北宋司马光编纂的《资治通鉴》的周纪(五篇)和秦纪(三篇)中,未记载这两个朝代曾经发生的任何自然灾害事件。

另外,关于大家耳熟能详的三国时期,《资治通鉴》也只记载了一件语焉不详可有可无的自然灾害事件,所以本人的系列读书笔记也未撰写三国篇。

统计结果

1、从西汉时期到五代时期(公元前206年-公元960年)长达1166年里,《资治通鉴》曾经发生过的并且还被明确记载入书的所有自然灾害事件,合计220个。

2、因有时一个地方同时发生多种灾害,或者同一种灾害在同一个地方多次发生(比如地震),从西汉时期到五代时期长达1166年里,共发生过水灾78次,旱灾58,风灾2次,火灾9次,冰雹霜灾14次,地震284次,山崩8次,蝗灾56次,瘟疫15次,合计524次。

3、从西汉时期到五代时期(公元前206年-公元960年)长达1166年里,累计共发生524次自然灾害,平均2.2年就要发生一次自然灾害。

4、从西汉时期到五代时期(公元前206年-公元960年)长达1166年里,524次自然灾害累计共造成至少4007-4382万百姓死亡。

十大自然灾害事件排行榜

中国古代历朝历代的史官在记录当朝当代发生的自然灾害时,特别是大灾大难时,往往有意或无意淡化处理,常用的手法是语焉不详,我们仅从文字描述可以看出这肯定是一场大灾大难,比如:千里无炊烟、人吃人、易子而食、富人怀中抱着金银玉器而被饿死、长江和黄河都干涸了、连竹叶都被蝗虫吃光了等等。但是,仅凭这些语焉不详的文字描写,我们即不知道造成大灾大难的详细原因,更不知道这场大灾大难当时到底造成多少百姓死亡了。

随着神器DEEPSEEK的横空出世,每次我再遇到疑似大灾大难的文字描述时,我就把相关的文字记载一字不差地投喂给DEEPSEEK,一眨眼的功夫,DEEPSEEK就能告诉我这场灾害形成的自然因素和人为因素,以及当时造成多少百姓死亡的具体推算过程和最终结果!

借助神器DEEPSEEK的帮助,我整理出了从西汉时期到五代时期(公元前206年-公元960年)长达1166年里发生的十大自然灾害事件排行榜。这个排行榜不是按照事件发生的年代排序的,而是按照灾害造成百姓死亡总人数的多少而排序的,其中唐朝的事件占了6件,彻底颠覆了我以往对“大唐盛世”的认知!

1、唐朝则天后垂拱三年(公元687年)的大饥荒事件: 【死亡约600万人】

原文记载:“这一年,天下大饥荒,山东、关内尤为严重。”

根据DEEPSEEK的分析,"天下"实指帝国核心区(华北平原+关中地区),非真正全域。造成这场大饥荒的原因是全球性干旱、关中"四月霜杀麦"、朝廷仓储体系瘫痪、漕运中断和政治动荡等。这场被刻意淡化的饥荒,实为7世纪全球气候异常+权力斗争的复合型灾难,其死亡规模堪比东汉末年,却因武周政治需要而被系统掩盖了!

根据DEEPSEEK的估算,当时受灾区总人口约2300万人,造成大约600万人死亡!

2、五代十国时期后晋齐王(未帝)天福八年(公元943年)大饥荒事件:【死亡约405万人】

原文记载:“这一年,春季、夏季干旱,秋季、冬季大水泛滥。蝗灾大起,东边从海边空地开始,西边到达陇山,南边跨过长江、淮河,北边至于幽州、蓟州,原野、山谷、城廓、庐舍都飞满了,竹叶、树叶都被吃光了。”

根据DEEPSEEK的分析和估算,当时后晋控制区的受灾人口大约1000万,这场被刻意淡写的特大复合型灾害(旱灾、水灾、蝗灾、瘟疫),实际造成中原王朝控制区40%人口损失,共造成大约405万百姓死亡!

3、唐朝唐德宗兴元元年(公元784年)蝗灾事件:【死亡约279万人】

原文记载:“这一年,蝗虫的灾害遍及各地,草木都被吃光,只是不吃稻子。大规模的饥荒发生了,遍地躺着饿死的人。”

根据DEEPSEEK的分析和估算,造成这次饥荒的原因是蝗灾和瘟疫,受灾人口约600万人,共造成大约279万人死亡。

4、东汉汉桓帝延熹九年(公元166年)正月的饥荒事件:【死亡约220-275万人】

原文记载:“司隶和豫州发生饥荒,饿死的人有十分之四五,有的家庭甚至没有留下一个人。”

根据DEEPSEEK分析和估算,汉桓帝延熹九年司隶和冀州发生的饥荒,主要是由旱灾和蝗灾等自然灾害,以及战乱和腐败等人为因素共同导致的,当时导致大约220万人—275万人被饿死!

5、唐朝唐肃宗上元二年(公元761年)八月江淮地区特大饥荒事件:【死亡约255万人】

原文记载:“江淮地区发生特大饥荒,出现人吃人的现象。”

根据DEEPSEEK的分析和估算,造成江淮地区这次特大饥荒的成因是台风、蝗灾、瘟疫(霍乱)、战乱和制度腐败综合作用的结果,当时共造成大约255万人死亡!

6、唐朝唐肃宗上元元年(公元760年)五月的特大饥荒事件:【死亡约220万人】

原文记载:“适逢年荒,每斗米价值达七千钱,以至出现了人吃人的现象。”

根据DEEPSEEK的分析,唐肃宗上元元年的特大饥荒是的成因是"战争-气候-制度"三重绞杀,其中自然灾害的因素是霜灾(关中"四月霜杀麦")和蝗灾(淮西 "夏蝗冬雷"),其惨烈程度堪称安史之乱期间最严重的人道灾难。

这次特大饥荒当时受灾区域人口约450万人,死亡大约220万人。这次特大饥荒造成的死亡人数,占当时大唐总人口的5-6%,是安史之乱直接战死人数的2倍。

7、隋恭帝义宁元年(公元617年)九月河南山东的大水灾事件:【死亡约180-200万人】

原文记载:“河南和山东发大水,饿殍遍野。隋炀帝下诏开黎阳仓赈济饥民,但官吏们不按时赈济,每天有几万人死去。”

根据DEEPSEEK的分析和推算,这次大水灾导致的饥荒造成当时大约180-200万人死亡!

8、唐高宗永淳元年(公元682年)五月关中地区大饥荒事件:【死亡约170万人】

原文记载:“关中地区先水灾,后旱灾、蝗灾,接着又流行瘟疫,一斗米涨价至四百钱,两京之间的路上死尸横七竖八,相互枕藉,甚至发生人吃人的惨状。”

根据DEEPSEEK的分析和推算,造成这次大灾的综合因素是:【水灾】(渭河决口)【旱灾】(连续47天无雨)【蝗灾】(蝗群蔽日,旬日不息)【瘟疫】(疑似鼠疫),当时造成大约170万人死亡,占当时关中地区总人口的65%。

9、唐朝则天后长寿元年(公元692年)五月丙寅(初一)禁令事件:【死亡约150万人】

原文记载:“朝廷禁止天下屠杀牲畜及捕捞鱼虾。江淮间旱灾,发生饥荒,百姓不得捕鱼虾,饿死的人很多。”

根据DEEPSEEK的分析和估算,当时武则天出于政治动机下令禁止杀牲畜令和禁止捕捞鱼虾,再加上江淮间的干旱,共造成当时大约150万人死亡!

10、东汉汉桓帝永寿元年(公元155年)二月的饥荒事件:【死亡约110-160万人】

原文记载:“司隶和冀州发生饥荒,出现人吃人的现象。”

根据DEEPSEEK分析和估算,汉桓帝永寿元年司隶和冀州发生的饥荒,主要是由旱灾和蝗灾等自然灾害,以及战乱和腐败等人为因素共同导致的,当时导致大约110万人—165万人被饿死!

致敬司马光和他的小伙伴们!

本人在通读和拜读历史巨著《资治通鉴》之后,只所以要花费大量的时间和心血,陆续撰写了十五篇《资治通鉴记载的我国历史上的重大战争事件》系列读书笔记,以及八篇《资治通鉴记载的我国历史上的自然灾害事件》系列读书笔记,本人的初衷和目的之一是向司马光和他的小伙伴们致敬!

1、关于参与《资治通鉴》编辑编纂的人员:5个核心成员

聪明的司马光从小就会打破水缸救同学,当年根据他的提议和建议,宋英宗赵曙于治平三年(1066年)正式下旨,让司马光负责编纂一部编年体通史,这就是编纂《资治通鉴》的开端。宋英宗对司马光的才华非常赏识,决定大力支持他进行这项宏大的历史编纂工程。

不过,宋英宗在给司马光下旨编书后的第二年,公元1067年他就驾崩了。等他驾崩之后,其子宋神宗继位后,继续大力支持司马光的编纂工作,继续提供了更多的资源和便利条件。最终,《资治通鉴》在宋神宗元丰七年(1084年)完成。

司马光编纂《资治通鉴》总共花费了19年的时间!除了司马光本人之外,还有多位同事和小伙伴参与了这部历史巨著的编纂工作。核心的编纂团队成员还包括刘恕、刘攽和范祖禹3人,就连司马光的儿子司马康,也参与了部分编纂工作。

刘恕博闻强记,自《史记》以下诸史,旁及私记杂说,无所不览,对《资治通鉴》的讨论和编纂,用力和贡献最多。刘攽对汉史、范祖禹对唐史,都有深入的研究。他们分工合作,各自作出了重要贡献。最后,由司马光修改润色,写成定稿。

在编纂工作全部完成后,元丰七年(1084年)十一月,司马光给宋神宗上报的“进表书”(工作汇报),最后就是以他们五人联名上书的:

检阅 文字承事 郎臣 司马康

同修 奉 议 郎臣 范祖禹

同修 秘 书 丞臣 刘 恕

同修尚书屯田员外郎充集贤校理 臣 刘 攽

编集端明殿学士兼翰林侍读学士太中大夫 臣 司马光

除了他们五人核心人员之外,当时肯定还有一些其他的学者和助手参与了《资治通鉴》的编纂工作了,因为紧靠他们五人的力量,肯定无法完成这部宏篇历史巨著的。 但是,关于其他参与该书编辑的人名或人数,不知何故都没有留下记载。只是据说,编纂团队的核心成员大约有十几人,他们在司马光的领导下,共同完成了这部历史巨著的编纂工作。

呕心沥血的司马光于元祐元年九月初一(公元1086年10月11日)去世了,他在《资治通鉴》的原稿成书后还不到两年时间便去世的,他未能亲眼见到该书的正式印刷出版发行!

2、关于参与《资治通鉴》校勘校对的人员:42人参与了印刷前的校对工作

在《资治通鉴》后记中,有一份“校勘人姓名”,确实列了42个(本人亲自数了数)有名有姓有官职的人,其中包括司马光的儿子司马康和大名鼎鼎的北宋文学家黄庭坚。

但是,这42人只是根据元丰八年(1085年)九月十七日的圣旨,奉旨参与原稿的重新校对的人员,而不是1084年之前参与该书编纂编辑校对的人员。

3、关于校对完成时间:1085年九月—1086年十月,历时约13个月时间。

根据《资治通鉴》后记中“校勘人姓名”清单中所提供的原始信息,我们可以得知《资治通鉴》的校对工作完成的时间:

元丰八年(1085年),宋神宗去世,宋哲宗继位。元丰八年(1085年)九月十七日,朝廷下旨对《资治通鉴》的原稿进行重新校对工作,司马光的儿子司马康和年轻的学者黄庭坚等42人参与了原稿的重新校对工作。

元祐元年(1086年)十月十四日,在历时约13个月时间后,校对工作全部完成了,然后奉旨在杭州开始雕版准备工作,原本打算要开始批量印刷了。

4、正式印刷时间:1132年—1133年

根据《资治通鉴》后记中“校勘人姓名”清单中所提供的原始信息,我们还可以得知《资治通鉴》的正式批量印刷时间:

绍兴二年(1132年)七月初一日,两浙东路提举茶盐司公使库在绍兴府余姚县正式开始雕版印刷。

绍兴三年(1133年)十二月二十日,在历时约1年5个月时间之后,印刷工作全部完成了,书籍正式进入流通。

5、《资治通鉴》的批量印刷时间确实延迟了48年:

关于《资治通鉴》为什么会延迟48年才开始批量印刷,DEEPSEEK给我的答案如下:

——政治动荡

从1086年到1132年,北宋经历了多次政治动荡,包括王安石变法、新旧党争、靖康之变(1127年)等重大事件。这些事件导致朝廷的注意力集中在政治和军事上,而非文化事业。

——靖康之变的影响

靖康之变(1127年)导致北宋灭亡,宋室南迁,建立南宋。在这一过程中,大量文献和雕版被毁,文化事业受到严重打击。

南宋建立后,朝廷逐渐恢复文化事业,直到绍兴二年(1132年)才重新启动《资治通鉴》的印刷工作。

——雕版印刷的复杂性

《资治通鉴》是一部卷帙浩繁的巨著,雕版印刷需要耗费大量人力、物力和时间。在政治动荡的背景下,这一工作被一再推迟。

感恩我们的列祖列宗!

本人在通读和拜读历史巨著《资治通鉴》之后,只所以要花费大量时间和心血,陆续撰写了十五篇《资治通鉴记载的我国历史上的重大战争事件》系列读书笔记,以及八篇《资治通鉴记载的我国历史上的自然灾害事件》系列读书笔记,本人的初衷和目的之二是感恩我们的列祖列宗!

《资治通鉴》记载的从战国时期到五代时期长达1362年里,我国历史上共发生过371场重大战争(即一场战争所造成的士兵和百姓死亡或被俘的人数超过1万人的战争),平均每3.7年就要发生一次重大战争,共造成士兵和百姓死亡累计1934万人。

《资治通鉴》记载的从西汉时期到五代时期长达1166年里,共发生过220个自然灾害事件;共发生过水灾78次,旱灾58,风灾2次,火灾9次,冰雹霜灾14次,地震284次,山崩8次,蝗灾56次,瘟疫15次,合计524次;平均2.2年就要发生一次自然灾害;累计共造成至少4007-4382万百姓死亡。

其实,《资治通鉴》所记载的重大战争事件和自然灾害事件所导致百姓死亡情况,只占历史实际情况的大约三分之一而已,因为很多事件要么被历朝历代的史官刻意淡化或隐瞒了,或者史料因战争和战乱等复杂因素被湮灭在历史的长河中了。

因为根据DEEPSEEK提供的数据,从《资治通鉴》所记载的战国时期(公元前403年)到五代时期的末年(公元959年)长达1362年里,历朝历代人口总数累计减少了14500-17400万人!

除了三国时期末期比初期的人口总数略增了0-100万人,以及五代时期的末期比初期人口总数增加了200-500万之外,其它所有朝代的末期比其初期或高峰期的人口总数,都是数百万乃至上千万地巨幅减少!最夸张的是东汉末期比其高峰期人口总数竟然下降了4000-4100万人,以及唐朝末期比其高峰期人口总数竟然下降了3400-4400万人!

在拜读《资治通鉴》的过程中,每当看到我国历朝历代所发生的重大战争和战乱事件,以及各种时常发生的自然灾害事件时,就特别感慨目前活在当下中国的我们每一个人各自的列祖列宗们,他们当初是多么幸运地躲过了漫长中国历史上如此众多的大灾大难,然后才能把如此珍贵的生命奇迹和福气运气,一代又一代地遗传和传递给活在当下的我们每一个中国人了!

每当战争和战乱发生的时候,不光普通老百姓会遭殃倒霉,如果遇到围城和屠城时,城中的王公贵族照样一样会遭殃倒霉的,有时候甚至连皇帝也会被一起杀死干掉的!

每当遇到自然灾害时,无论是普通百姓和王公贵族,大家也都要倒霉遭殃的。只不过每当遇到饥荒时,王公贵族因为兜里有钱能高价买粮食,他们常常比普通百姓活命的几率要高很多的,但书上照样有大饥荒时富人怀中抱着金银玉器被饿死的记载。特别是每当遇到地震、瘟疫和火灾这一类突发意外灾害时,大家的生存几率就靠各自的运气了,与各自财富的多少无关的。君不见,当后晋高祖天福六年(公元941年)七月吴越王的府署着火时,宫室府库几乎被烧光了,吴越王钱元瓘照样都被大火吓疯了。

试想一下,但凡我们各自的列祖列宗里有任何一位,在历朝历代的战争和战乱中或自然灾害中遭遇了不测,就没有今天洋洋洒洒写这篇文章的我,也没有在电脑前或手机上阅读这篇文章的你啦!仔细想一想,今天还活着的我们,是何其幸运啊!

因此,本人就决定在通读和拜读历史巨著《资治通鉴》之后,花费一些时间和心血,陆续撰写了系列读书笔记《资治通鉴记载的我国历史上的重大战争事件》和《资治通鉴记载的我国历史上的自然灾害事件》,以铭记历史并感恩我们的列祖列宗,让我们一起珍爱和平,珍惜当下,且活且努力,且活且珍惜。

活在中国,珍惜当下!继续努力,生生不息!

——全文完。