"这日子,咋过的都不如人家?"邻居王二妮戳着我的心窝子问,"城里工作不要了,拿着八万块钱回来养老,图啥呢?"

她那双沾满泥土的手指几乎点到我鼻尖,嘴角噙着一丝不易察觉的嘲讽。

我笑而不语,只是望着远处炊烟袅袅的村庄。

我叫李秀芝,六零年生人,老伴儿陈有根比我大两岁。

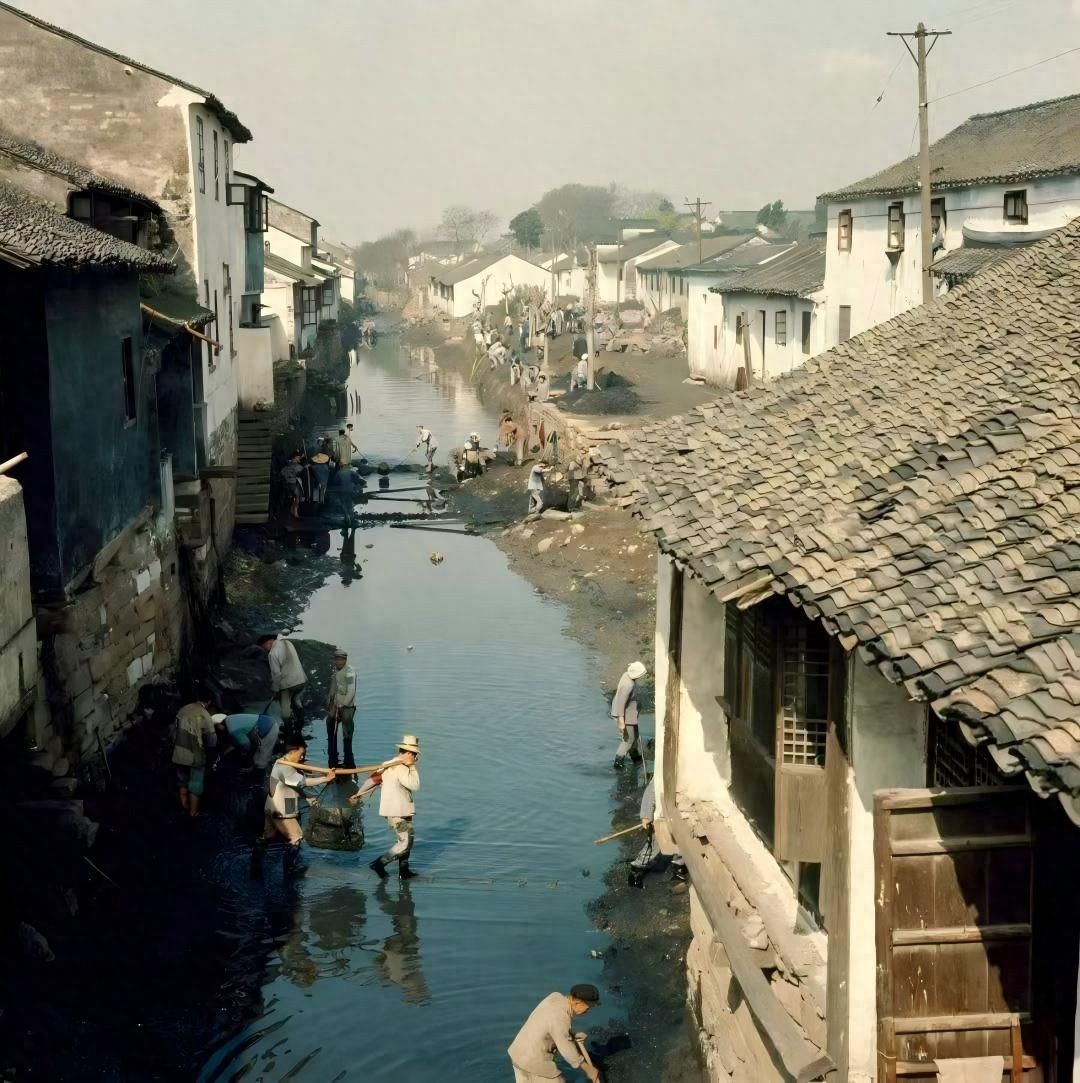

我俩都是桃林村的人,当年村里几十户人家,都是看着对方长大的。

那是七九年,国家刚刚恢复高考不久,城市建设如火如荼,我和老陈赶上了招工的好时候,双双进了县城的国营砖瓦厂。

记得临走那天,老陈的爹拉着我们的手,眼里含着泪花说:"能去城里好好干,有个铁饭碗,比在地里刨食强。"

就这样,我们带着一个小竹篮,里面装着几件换洗衣服,一小袋咸菜,还有村里人硬塞给我们的两个煮鸡蛋,踏上了去县城的拖拉机。

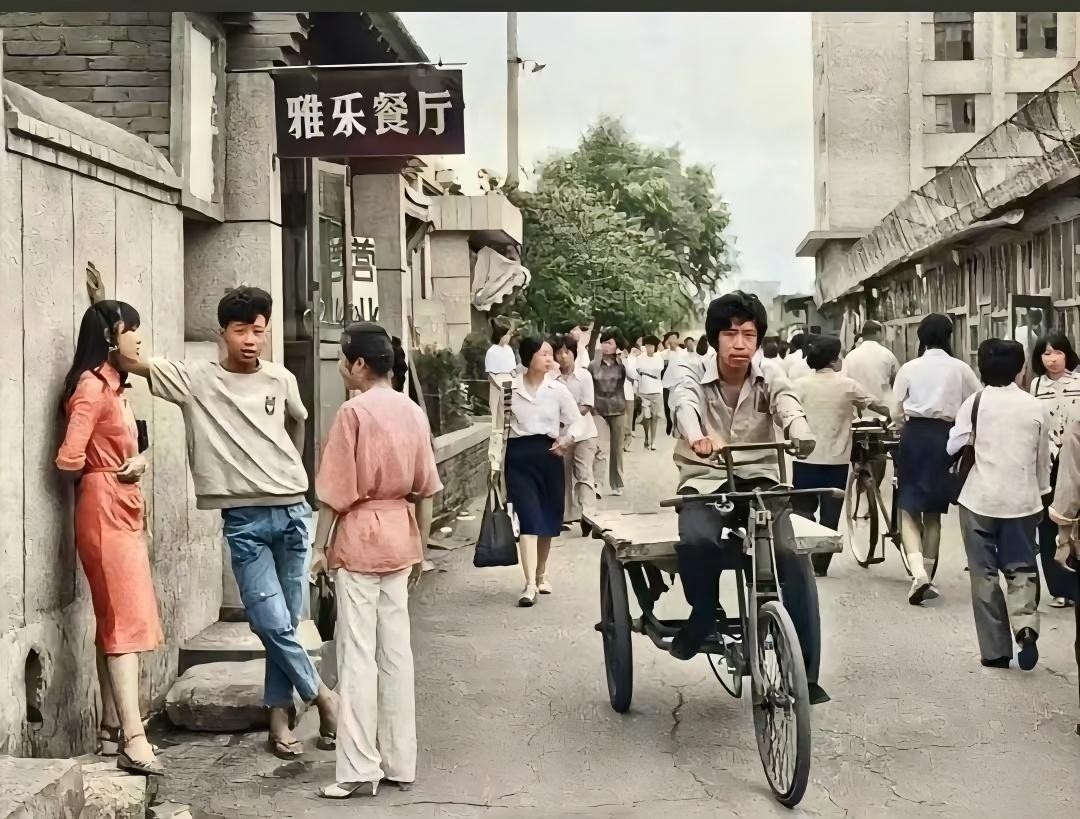

转眼三十多年过去了,我们在砖厂从学徒干到了工段长,也经历了九十年代的大下岗潮。

好在我俩手艺都不错,又赶上改革开放的好政策,靠着加班加点,省吃俭用,硬是在县城有了一套六十多平的小两居,还攒下了八万块钱。

砖厂最终因为环保不达标被关停,厂里给了一些补偿,我和老陈本可以在县城过安稳日子。

可每到夜深人静时,我总想起村口那棵大槐树,想起老陈爹临终前望着我们的眼神,仿佛在问:"你们啥时候回来看看?"

去年腊月,老陈的膝盖疼得厉害,医生说是常年在砖厂搬重物留下的病根。

"秀芝,咱回村里过吧,"老陈靠在医院的枕头上,眼神坚定,"城里太闹腾,空气也不好,回去养养膝盖,种种菜,晒晒太阳。"

我摸着床头那个装着八万块钱存折的褪色红包袱,点了点头。

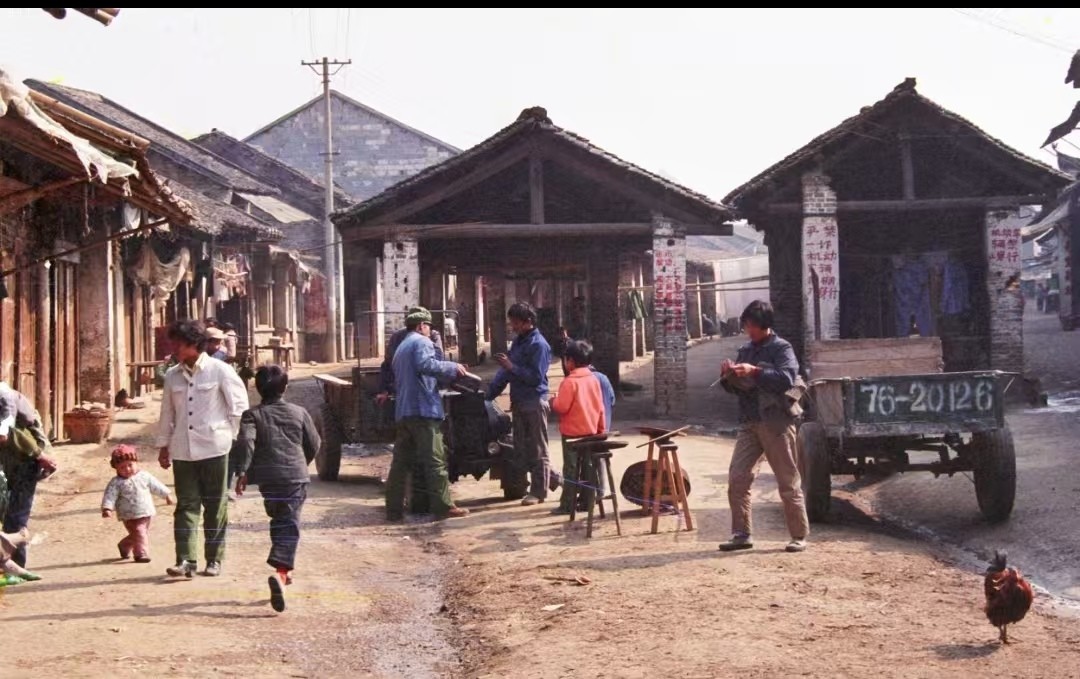

十几天后,全村人都知道了我们要回来的消息。

"城里人回来养老?脑子秀逗了吧?"村支书老张的媳妇在水井边大声嚷嚷,"城里好好的福利不要,非要回来吃苦,图啥呢?"

我当时心里就像打翻了五味瓶,又酸又涩。

城里人?我和老陈哪里是什么城里人,我们的根骨里都是桃林村的泥土啊!

那时候的桃林村,像个被年轻人抽干了血的老人。

村头的大槐树下,只剩下几个白发苍苍的老人摇着蒲扇,说着过去的故事。

电线杆上的大喇叭早就不响了,村里的小学只剩下两个老师带着十几个娃。

我和老陈的到来,引起一阵不小的骚动。

"城里人回来啦!"留守的孩子们扒在我们的院墙上喊着,像看稀罕物似的。

我们在村西头盖了三间砖房,比不上城里的楼房,但有我们熟悉的院子。

老陈在院子里铺了砖,引来了村民们的围观。

"瞧瞧,城里人就是不一样,盖房子都要铺砖,怕脚底沾泥啊!"李大娘阴阳怪气地说。

老陈笑笑不语,继续干活。

我在院子里种了冬瓜南瓜,还有几棵桃树,这在农村并不稀奇,但我们从城里带回来的小沙发和14寸彩电,成了邻居们茶余饭后的谈资。

"肯定是城里享福享惯了,回到农村也要装阔气!"王二妮的声音从墙头传来。

我叹了口气,摸着手上的老茧,这是三十年搬砖留下的痕迹啊,哪里是什么阔气。

老陈以前在砖厂是修木模的好手,木工活做得好。

村里的祠堂是清朝末年留下来的,年久失修,木梁朽了几根,眼看就要塌了。

村民们凑了点钱,想请县城的木匠来修,可开价太高,谁也出不起。

一天傍晚,乡长王大山来家里喝茶,眼睛不停地打量着我们的新家。

"听说陈师傅木工手艺好,能不能帮忙看看咱村祠堂?"王大山吹着茶水上的浮沫,语气里带着试探。

老陈放下手中的活计,二话没说就跟着去了。

看完回来,老陈的眉头紧锁:"几根梁子都快断了,再不修就要塌了,危险!"

第二天一早,老陈就拎着工具箱走了,我问他要多少钱,他摆摆手:"乡里乡亲的,啥钱不钱。"

那个夏天,老陈带着几个闲着的老汉,修了整整一个月的祠堂。

他用的是老手艺,不用一根钉子,全靠榫卯,那是他爹教他的手艺,现在城里找不到这样的木匠了。

祠堂修好那天,乡亲们都来看热闹,连平日里对我们爱理不理的王二妮也来了。

老支书抱着一摞发黄的族谱,激动得手直发抖:"有根这手艺,城里人学不来!咱们村有福了!"

周围的人群开始交头接耳:"陈有根不愧是老陈家的种,手艺没丢,心也没丢。"

我站在人群后面,看着满头大汗的老陈,心里像灌了蜜一样甜。

这一刻,老陈的手上有老茧,脸上有皱纹,却在乡亲们的眼神里找回了尊严。

他不再是"城里回来的陈有根",而是"咱村的陈师傅"了。

日子一天天过去,祠堂的事渐渐平息,可我发现老陈经常坐在院子里发呆。

"想啥呢?"我蹲在他身边,递给他一杯自家种的苦丁茶。

"秀芝,我在想,咱们带回来的八万块不是个小数,但也不够咱们一辈子花的。"老陈皱着眉头,"我这把年纪,干不了重活了,你说咱们该怎么办?"

我也思量着这个问题,光靠存款不是长久之计,总不能守着这点钱等老。

深思熟虑后,我决定在村口开个小卖部,卖些油盐酱醋和日用品,省得村里人走十里路去镇上买东西。

小卖部选在了村口大槐树旁的一间闲屋里,是老张家的,他一听我要开小卖部,连忙腾出来租给我。

"李大姐,您这回来是造福咱村里人啊!"老张拍着胸脯说。

我和老陈打扫了几天,把屋子收拾得干干净净,又去镇上批了一些货,开张大吉。

可村里青壮年都出去打工了,留下的多是老人孩子,日子过得紧巴巴的,能省则省。

小卖部开张第一天,只卖出去了两包盐,一瓶酱油。

"秀芝,你说咱这是不是赔本买卖啊?"晚上关门后,老陈帮我盘点货物,心里没底。

"再看看吧,村里人不习惯,过些日子就好了。"我嘴上这么说,心里也直打鼓。

小卖部开了三个月,竟然亏了两千多。

算账那晚,老陈摸着我的手说:"秀芝,要不关了吧,咱们的钱不多。"

我倔强地摇头:"我还不信这个邪了,咱不能光想着自己,得想想能为村里做点啥。"

老陈无奈地笑笑:"你呀,还是跟年轻时候一样倔。"

。

那年秋天,我发现小卖部前常有几个孩子蹲着写作业。

一问才知道,这些都是留守儿童,爹妈在外打工,跟着爷爷奶奶住,作业没人辅导。

我心一动,把小卖部后面的小屋收拾出来,放了几张老陈从废旧家具厂淘来的旧桌子,成了"作业辅导室"。

桃林小学的孙老师听说后,专门跑来看了看,又送来几本参考书:"李大姐,你这心意太好了!村里娃娃们就是缺人管。"

我当年上过中专,文化课底子还行,教孩子们应该不成问题。

那些留守的孩子们,眼神渴望得让人心疼,仿佛看到了当年没能读完书的自己。

每天放学后,我的小屋里就挤满了孩子。

我教他们算数学,讲语文,有时还教他们唱从前的歌——《让我们荡起双桨》、《小燕子》,这些我年轻时候就会唱的歌。

有个叫小福的孩子,聪明得很,可总爱捣蛋。

"李奶奶,为啥要学这些没用的东西?"他撇着嘴问我,"我爸说了,长大了去工厂打工,挣钱就行。"

我摸摸他的头:"知识就像种子,如果不播下去,怎么会开花结果呢?"

小福似懂非懂地点点头。

老陈看我忙得团团转,也主动帮起忙来。

他的木工手艺派上了用场,教男孩子们做木工小玩意,教女孩子们编草篮子。

我有时候偷偷看着老陈和孩子们在一起的样子,那笑容比在城里时灿烂多了。

有一次,老陈教孩子们做小板凳,小福不小心锯到了手指,血流如注。

老陈立刻从工具箱拿出金疮药,动作麻利地包扎好,然后抱着哭泣的小福说:"男子汉,不怕疼,下次小心点。"

小福破涕为笑:"陈爷爷,您比我爸爸还疼我。"

老陈听了,眼眶红了。

我们没有孩子,这是我和老陈心里的遗憾。

年轻时忙着工作,等想要孩子时,却发现我的身体出了问题,再也不能生育。

老陈从没有埋怨过我,只是偶尔看到别人家的孩子时,眼神会变得深邃。

如今,村里的这些孩子,填补了我们心里的空缺。

我们的小屋,人们渐渐叫它"银发课堂"。

一开始,村里人还半信半疑,但看到孩子们的变化,态度慢慢变了。

王二妮有个孙子叫小军,顽皮得很,在学校老惹事,都快被学校开除了。

一天,王二妮红着眼眶来找我:"李姐,求你帮帮我家小军,他爹妈在外打工,我管不了他了。"

我点点头:"让他来'银发课堂'吧,我和老陈试试。"

小军一开始很抵触,整天板着脸,不理人。

我让他来"银发课堂",教他下象棋,老陈教他做木刻。

慢慢地,小军的眼睛亮了起来,尤其是在做木刻时,那专注的样子,让人看了心疼。

半年后,孩子像变了个人,学习成绩提高了,还主动帮村里老人做事。

王二妮抹着眼泪来感谢:"我咋就眼瞎,当初还笑话你们。李姐,你们是真心为村里人好啊!"

我笑着说:"城里经历给了我们不同的眼界,但根还在这片土地上。"

渐渐地,"银发课堂"成了桃林村的一道风景。

春去秋来,转眼我们回村已经三年了。

村里人不再议论我们的"城里气",而是带着敬意叫我"李老师",叫老陈"陈师傅"。

每到农忙时节,村里人会主动给我们送新鲜的蔬菜和水果;每逢节日,孩子们会来我家贴对联、包饺子。

我们在这里找到了城市生活中从未有过的安宁与满足。

有一天,我翻出了当年进厂时的工作证,照片上的我们青春年少,满怀希望。

"秀芝,你说咱们当初离开村子是对是错?"老陈摩挲着泛黄的照片问。

我沉思片刻:"没有对错,只有经历。如果没有那三十年,我们也不会有今天的心态和眼界。"

老陈点点头,从床底下拿出一个木匣子,那是他用黄花梨木精心雕刻的。

匣子不大,却雕工精细,上面刻着"桃林情"三个字,字里行间透着老陈的匠心。

"这是给你的,放咱们的存折和重要东西。"老陈语气郑重。

我接过木匣,摸着上面细腻的纹路,泪水模糊了视线。

我们把当年从城里带回来的八万块钱存折放在里面,还有我们的结婚照,工作证,以及这些年教导孩子们的一些小纪念品——小福送的一幅画,小军做的木雕小鸟。

如今,我们回乡已经十年了。

存款没剩多少,每月靠着微薄的退休金和小卖部的收入维持生活。

但我们收获了满满的尊重和快乐,这是金钱买不来的财富。

村里不少人退休后,都来问我们怎么安排晚年生活。

老陈常说:"人这辈子啊,年轻时为自己,老了为别人,这才叫圆满。"

我们的"银发课堂"越办越好,县里的电视台还来采访过我们,说我们是"乡村振兴的一抹亮色"。

镇长提议给我们发补贴,被我们婉拒了。

"我们不是为了钱,而是为了这片土地和这里的人。"老陈的话掷地有声。

去年,我们的学生小刘考上了省重点高中。

他临走前,特意来看我们,送给我们一幅字:"春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。"

字写得工整有力,是他苦练了一个暑假的成果。

看着他远去的背影,我紧紧握住老陈的手,感受着彼此掌心的温度和岁月的痕迹。

桃林村的黄昏,霞光灿烂。

晚饭后,我和老陈常坐在院子里的石凳上,看着村口那些年轻人回来了,带着城市的气息和梦想。

村里的广播站又响起来了,播报着新农村建设的消息;小学又多了两个年轻教师,孩子们的笑声回荡在校园。

"秀芝,你说我们这一辈子值不值?"老陈望着远处炊烟袅袅的村庄问。

我靠在他肩头,轻声回答:"当然值得。我们在城里打拼是为了更好的生活,回到村里是为了寻找生命的意义。"

前几天,王二妮来找我借《红楼梦》,说她想跟着"银发课堂"的孩子们一起学点文化。

她拉着我的手,不好意思地说:"李姐,当年我眼皮子浅,笑话你们带着八万回来养老。现在我才明白,你们带回来的不只是钱,还有知识和智慧,这才是真正的财富。"

我知道,晚年的价值,不在于积累了多少,而在于用一生所学温暖他人,照亮自己。

就像村口那棵老槐树,虽然年迈,却依然为路人遮阴,为鸟儿筑巢,静静守望着这片生养我们的土地。

生活不需要太多复杂的东西,一方热土,几个知心人,一颗安定的心,足矣。

回首往事,我和老陈的选择或许在别人眼里是不可思议的,但对我们而言,这是最美的归途。

在这个快节奏的时代,我们选择了慢生活,选择了用自己的方式回馈这片土地。

八万元的存款在不断减少,但我们收获的爱和尊重却在不断增加。

这大概就是生命的奥妙吧,付出越多,内心越富足。

昨天,我和老陈又收到一封信,是小福从大学寄来的。

他现在学的是师范,说毕业后要回村里教书,做第二个"李奶奶"和"陈爷爷"。

读着信,我和老陈相视一笑,眼里闪烁着欣慰的泪光。

这,就是我们最大的财富。