工业化的本质是一场国家能力的极限挑战,它不仅需要技术突破与资本积累,更涉及制度革新、文化转型与社会重构的综合博弈。中国用70年完成了西方300年的工业化进程,成为全球唯一拥有全产业链的国家,而印度、越南等后发国家却深陷工业化泥潭。这种分野绝非偶然,而是多重历史与现实因素交织的结果。

一、历史路径的分野:土地改革与制度重构

中国工业化的起点是1953年的“一五计划”,但其根基却源于更早的土地革命。新中国成立后,通过彻底废除地主阶级的土地所有制,释放了数亿农民的劳动潜力,为工业化提供了稳定的农业剩余和劳动力储备。反观印度,其土地制度长期被世袭的种姓阶层垄断,6亿农民被束缚在碎片化的土地上,无法形成规模化农业,更无法为工业提供原始积累。印度独立后,尼赫鲁的土改计划因既得利益集团的阻挠而失败,导致农业与工业长期割裂。

越南虽在形式上学习中国的计划经济模式,但其工业化始终受限于地缘政治动荡。中越战争期间,中国摧毁了其北部工业设施,而苏联解体后,越南又因过度依赖外部援助陷入技术断档。相比之下,中国在苏联“156项”援助基础上,坚持“以我为主”的技术消化与创新,最终形成自主工业体系。

二、基础设施与供应链:难以跨越的鸿沟

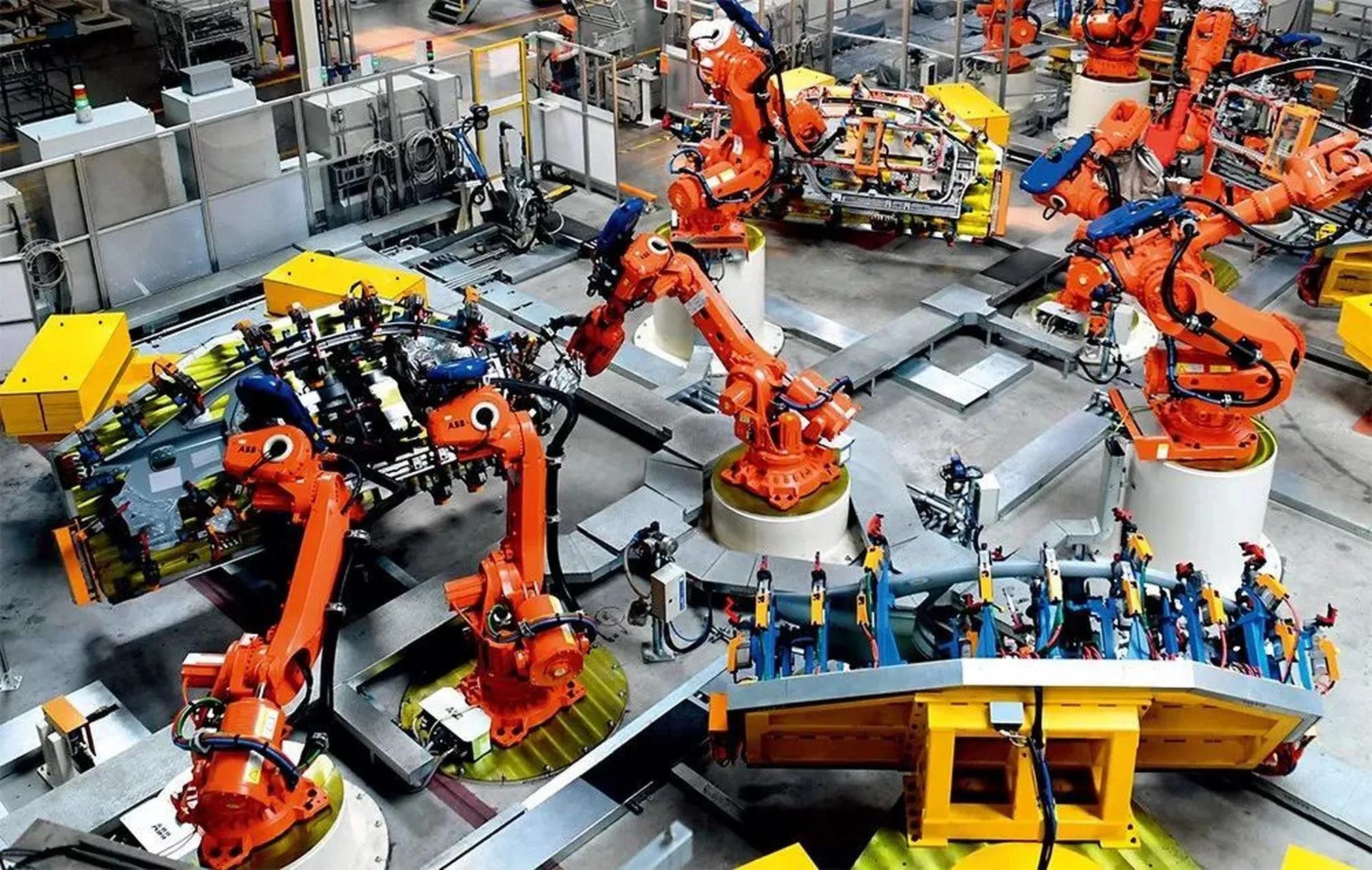

工业化的核心支撑是基础设施网络与完整供应链。中国的电力供应覆盖率超过99%,高铁里程占全球70%,港口吞吐量前十中占据七席,这种“基建狂魔”模式为制造业提供了无缝衔接的物流与能源保障。而越南依赖不稳定的水电(占电力供应的40%),频繁的停电导致工厂停工;印度的电网损耗高达20%,铁路系统仍停留在殖民时代,运输效率仅为中国的三分之一。

更关键的是,中国构建了全球最复杂的供应链生态。从一颗螺丝钉到航空发动机,所有工业门类均能实现本土配套。越南的电子产业虽快速发展,但其80%的零部件依赖中国进口,甚至“小螺丝都需要从中国采购”。印度试图通过“印度制造”计划吸引外资,但其本土供应链断裂严重,手机组装厂仍需从中国进口显示屏、芯片等核心部件,形成“进口-组装-出口”的浅层循环,无法触及技术内核。

三、制度困境与文化桎梏:改革的“不可能三角”

工业化需要强力的制度动员能力与社会共识。中国通过中央集权体制集中资源办大事,从“一五计划”到“新型举国体制”,始终以工业化为国家战略核心。而印度民主体制下的政策反复、地方邦自治权过大,导致全国统一市场难以形成。例如,各邦的税收制度差异巨大,卡车跨邦运输需缴纳十余种税费,直接推高物流成本。

文化层面,中国的“工程师红利”与务实主义传统为工业化注入动力,而印度的种姓制度与职业偏见导致劳动力市场割裂。印度高等教育虽培养大量IT人才,但制造业被视为“低种姓职业”,精英阶层更倾向金融与服务业;越南则因教育水平低下,劳动力技能难以匹配产业升级需求。

四、地缘政治与技术锁死:后发国家的致命陷阱

全球产业链重构中,技术主权成为工业化的终极壁垒。中国通过“市场换技术”到自主创新,在5G、新能源、高铁等领域实现反超。而印度、越南则陷入“低端锁定”:印度依赖中国供应关键设备(如光伏电池组件、电动汽车零部件),一旦中国限制出口,其产业即刻瘫痪;越南的制造业集中于纺织、电子组装等低附加值环节,缺乏核心技术积累。

此外,地缘博弈进一步压缩后发国家空间。美国推动“去中国化”产业链转移,但越南、印度因基础设施和供应链缺陷,只能承接低端环节。而中国通过“一带一路”输出工业标准,主导全球产能布局,形成“中心-外围”格局,使得印度、越南难以突破依附性发展模式。

五、工业化的终极启示:系统性能力的胜利

中国工业化的成功,本质是系统性国家能力的胜利——土地改革释放人口红利,基础设施构建物理空间,制度创新整合资源,技术攻坚突破封锁。而印度与越南的困境,暴露了后发国家在“制度-技术-社会”三角关系中的结构性缺陷:

1. 制度惰性:既得利益集团阻挠根本性改革(如印度土地制度);

2. 技术依赖:缺乏自主创新导致产业链低端锁定;

3. 社会分裂:文化传统与现代化需求难以调和。

历史证明,工业化不是简单的产业转移,而是文明形态的重构。中国或许将成为最后一个完成全面工业化的大国,因为其规模优势、制度韧性与技术积累已形成难以复制的壁垒。而印度与越南若想突破困局,不仅需要补足基础设施与技术的短板,更需直面制度与文化层面的深层革命——这条路,远比想象中更为艰难。