声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

经常游泳的人,心肺功能确实和常人不太一样。但这里不是说他们多么神勇,或者水性天生就比别人好。

关键在于,那些看上去与心肺完全无关的东西,反而成了决定心肺状态的关键点。

很多人以为心肺就是个“耐力值”,拼命跑步、游泳、做高强度训练,想着这样就能练出“好心肺”。

但问题是,大多数人的理解压根就跑偏了。

心肺功能不是一个肌肉量的问题,不是简单的体能堆积,而是一个由内而外的调节系统,

和身体对压力的感知、适应乃至排解能力挂钩,和个体每天怎么呼吸、怎么睡觉、怎么看待世界的方式有关。

先不急着谈运动。先说个冷门数据。

中国慢性阻塞性肺疾病(COPD)高危人群中,有超过40%的人其实并没有抽烟史,也没有污染暴露史,但心肺功能已经持续下降。

国家呼吸医学中心的研究发现,这部分人群往往长期处于焦虑状态,心率变异性下降,昼夜节律紊乱。

这种节律紊乱,会让肺泡通气能力减弱,气体交换效率下降。而游泳,恰好是打乱这种节律感的“重建装置”。

人在水中,呼吸必须节制,每一口气都被倒逼着精准控制,情绪必须稳定,否则就会呛水。

这种控制感,对心肺功能就是一种再教育。很多人觉得,游泳的好处在于全身锻炼、肺活量增加。

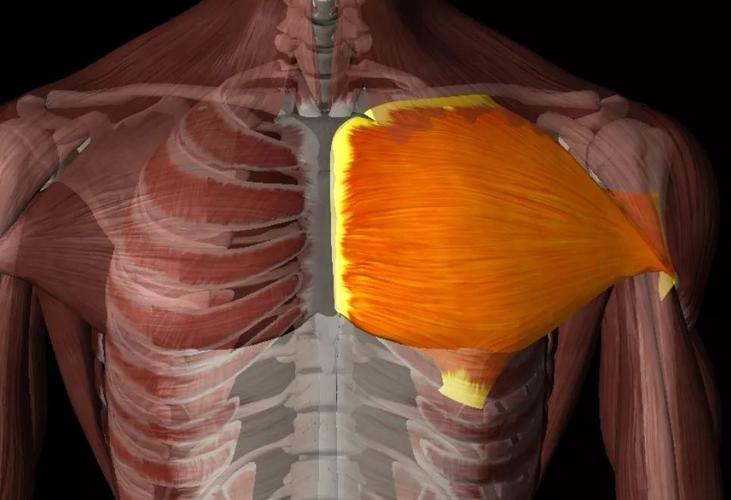

其实真正的核心,是“抗压性呼吸”。人被水压包围时,胸腔在压迫中进行呼吸,每一次吸气,都是对肺部顺应性的挑战。

久而久之,肺组织的弹性增强,毛细血管密度增加,氧气摄取效率提升。

这种效率提升,不只是数字上的好看,而是让人在面对突发环境时有了更强的生存几率。

北京协和医院曾对比一组游泳者与非运动者的应激反应,结果显示,在暴露于短暂高二氧化碳环境中时,游泳者表现出更低的心率波动与更快的气体代谢恢复速度。

但游泳的人心肺好,并不代表光靠游泳就行。

人的心肺系统并不是孤立工作的,它要和大脑、内分泌系统、骨骼系统通力协作。

那些总是游泳,却睡不好觉、三餐紊乱、情绪失控的人,照样会有心律异常、肺功能下降的风险。

实际上,医生们常说的“心肺喜欢的事”,从来都不止是运动本身,而是运动背后的生活节律与情绪基础。

这里不得不提一个被忽视的点——呼吸频率控制。

现代人一天要呼吸两万多次,大多数都是无意识完成。

但问题就出在这里,无意识的呼吸长期处于浅快状态,会让交感神经持续紧张,心跳过速,血压波动,肺泡不能充分扩张。

日本顺天堂大学研究显示,呼吸频率长期在18次/分钟以上的人,心肺代谢能力平均下降约17%,而那些能将呼吸频率控制在10次/分钟以下的深呼吸群体,其心肺储备能力平均提升了22%。

游泳,不仅强迫人控制呼吸节奏,而且打破了肺部对“空气无限供应”的依赖,让身体学会在有限氧气中调配资源。

心肺功能另一个被隐藏的天敌是——温度错配。

不是说冷就对心肺好,而是温差刺激可以重塑血管弹性。

冷水游泳、低温暴露训练,在过去常被认为危险,但现在一些前沿研究正逐步打破这种认知。

芬兰的一项实验指出,常年参与冷水游泳的人群,其心脏迷走神经张力提高了26%,这代表他们在压力面前,能更快速切换“放松模式”,心率恢复更快,心肺耐受性也更高。

而没有这类刺激经历的人,长期处于恒温环境中,血管调节反应迟钝,稍一运动就气喘如牛。

这不是运动能力差,而是心肺系统根本没有“练习”过温差挑战。

还有个特别容易被忽略的触发器——社交刺激。

研究显示,孤独和社会隔离,会显著降低一个人的肺功能。这不是心理层面的问题,是纯粹生理上的退化。

哈佛大学公共健康学院跟踪了2300名中年男性,发现那些日常缺乏社交互动的人,肺活量在5年内平均下降了9%,而同龄中活跃社交的人,只下降了3%。

原因可能在于,社交中的语言、情绪交流、节奏配合,都无形中锻炼了呼吸控制和神经系统整合能力。

而游泳圈常常是高频社交场域,尤其是中老年泳友圈,大家在水里结识、交流、互相监督训练,这种集体感,本身就成了心肺系统的“润滑剂”。

也就是说,心肺真正喜欢的,其实是一整套“生活编排”。

它们喜欢规则的作息,喜欢精准的呼吸节奏,喜欢略带挑战的环境变化,也喜欢微妙的社交交流。

只盯着运动本身,是抓不到核心的。就像那些总是说“坚持跑步”的人,跑着跑着却心肌梗死了。

不是他们运动错了,是他们忽略了心肺的复杂性。最值得一提的是一个反常识的发现——音乐训练对心肺功能的影响,甚至可能高于低强度运动。

德国弗莱堡大学进行的一项实验,把专业管乐演奏者和低强度有氧运动者进行对比,结果发现,管乐演奏者在呼气峰值流速、最大吸气量两个指标上明显更优。

这种训练,是在非常细致的节奏控制中完成的,对呼吸肌群的要求极高,而且还要求长期稳定的控制能力。

这种能力的培养,完全可以迁移到应对现实生活中的心肺挑战中。所以,心肺想要强,可能不只是去游泳池,更应该去吹吹乐器。

说到底,心肺不只是一个运动指标,它是人活在这个世界上的“交互中枢”。

运动,只是它愿意接受挑战的开始,节律、温差、呼吸、社交、艺术——这些看起来风马牛不相及的东西,反而是决定它是否强大的关键。

那现在问题来了:一个人长期规律游泳,心肺功能稳定提升,但在进入高原或者氧气稀薄的环境时,为什么仍会出现明显的呼吸困难?

这是因为大多数游泳者的呼吸控制是在富氧、低阻力环境中训练的,身体适应的是“规律供氧”。高原环境的挑战在于气压降低、氧分压下降,肺泡的氧气交换能力大打折扣。

即使心肺功能强,若缺乏高原适应性训练,血氧运输和释放机制也会滞后。

要解决这个问题,不能只靠继续游泳,而是要引入“间歇性低氧暴露训练”来提前激活红细胞生成与线粒体适应机制,提升整个氧气利用系统的灵活性。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

[1]李大鹏.游泳运动对老年人健康的益处及适应性训练方法[J].当代体育科技,2025,15(01):36-39.