翻开山东地图,济南如同棋盘上的天元,稳稳坐落在鲁中山区北缘。这座黄河之滨的城市,自西汉设济南郡以来,始终是齐鲁大地的地理坐标。当人们疑惑青岛为何不曾取代济南时,历史长河中的地缘密码正悄然浮现。

黄河与泰山构成的地理锁钥,奠定了济南的战略地位。春秋战国时期,齐国依托济水构筑防线,韩信破齐之战中,"历下大营" 十二万守军尽没,印证此地自古便是控扼南北的咽喉。元朝开通的胶莱运河虽使青岛初显海运优势,但济南凭借济水 - 大清河航运体系,仍维系着中原与海岱的物资流转。明初济南卫的设立,更将这种地理优势转化为政治选择 —— 背靠泰山群峰可守,面向黄淮平原可攻的格局,恰是省治所需。

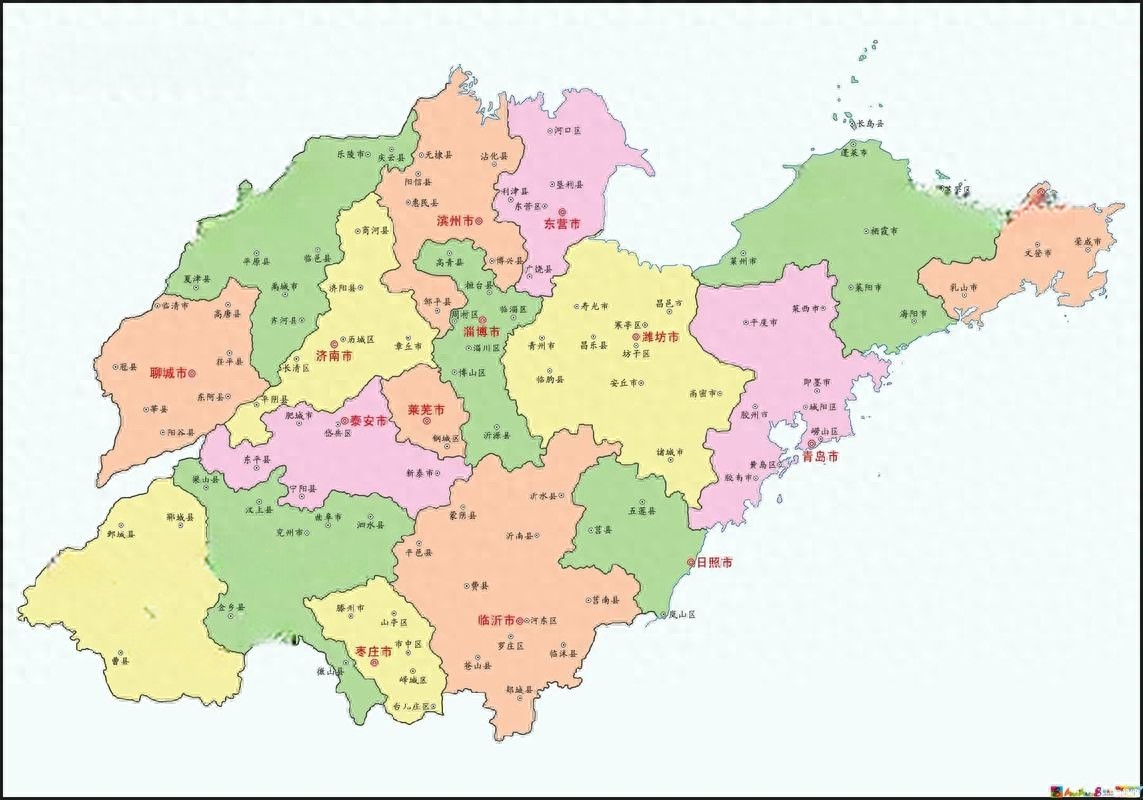

齐鲁大地的特殊地缘结构,赋予济南天然的协调者角色。泰沂山脉如马蹄铁般横亘山东中部,将全省自然划分为胶东半岛、鲁西北平原、鲁西南丘陵三大板块。青岛偏居半岛南端,若为省治则难以兼顾西部内陆;淄博虽处地理中心,却缺乏大河水系支撑;唯有济南,既能通过小清河联系沿海,又能沿黄河沟通中原,更能借泰山屏障拱卫中枢。这种三向辐射能力,在清光绪年间的驿道体系中尤为明显 —— 济南府作为全省驿站总汇,七条官道如蛛网般伸向各府州县。

政治考量的微妙平衡,在省治选择中更具决定性。1949 年后沿海城市的战略定位,使得青岛虽经济强劲却难担省府之责。彼时青岛 92% 的财政收入上缴中央,与上海、厦门等港口城市命运相似。济南则凭借津浦铁路与胶济铁路交汇优势,成为计划经济时代物资调配中心。改革开放后,青岛 GDP 虽常年领跑,但 "强省会" 与 "弱省会" 的政治辩证法仍在延续 —— 济南的经济体量既能保证省级政令权威,又不至于形成 "武汉式" 的强市弱省格局。

从胶济铁路汽笛长鸣到高铁时代八纵八横,济南始终是山东交通网络的圆心。当青岛港集装箱吞吐量突破 2000 万标箱时,济南正以 "米字型" 高铁枢纽重构时空格局。这种动态平衡印证着省治选择的深层逻辑:既要顺应经济潮流,更要维系地缘稳定。就像泰山群峰默默注视着齐鲁大地,济南作为省会的地位,早已镌刻在山河形胜与历史经纬之中。胶州湾畔的青岛犹如山东半岛的璀璨明珠,782 公里海岸线串联起 49 个海湾与 30 余座岛屿。从海拔 1132 米的崂山主峰到盛产田横砚的海岛,这座海滨丘陵城市自开埠以来便占据着对外开放的桥头堡地位。但恰恰是这种区位优势,成为了制约其成为省会的天然屏障 —— 偏居半岛东南的地理位置,使得鲁西、鲁北地区民众前往省会的通勤成本陡增,不利于全省行政管理与资源调配。

反观济南,这座黄河之南的古城自西汉设郡便显现出中枢特质。韩信攻齐时十二万大军驻守的历城,正是今日济南的前身。北倚黄河天险,南屏泰山屏障,济水故道孕育的这片冲积平原,自古便是连接中原与半岛的咽喉要地。当列车从济南站驶出,向北可直抵京津,南下能贯通徐淮,向西连接中原腹地,向东辐射胶东半岛,这种四通八达的枢纽优势,在高铁时代愈发凸显其战略价值。历史的天平始终向济南倾斜。从舜帝躬耕的历山到李清照笔下的趵突泉,七十二名泉浸润的文化底蕴,让济南成为齐鲁文明最鲜活的见证。当青岛的德国总督府尚未奠基时,济南已是文人墨客笔下的 "潇洒似江南"。这种文化认同的厚度,在确定省会时往往比经济数据更具分量。毕竟,省会不仅是行政中心,更是凝聚全省精神认同的文化图腾。

当代区域发展战略更强化了济南的地位。面对青岛 "一城独大" 可能造成的区域失衡,山东省 2019 年启动 "强省会" 战略,将莱芜并入济南版图。此举虽未彻底扭转经济差距,却赋予了济南统筹全省发展的新动能。从新旧动能转换先行区到黄河流域生态保护,济南正在国家战略中扮演着关键支点角色,这种全局性的功能定位远非单一经济强市所能替代。

临港工业云集的青岛,始终是山东经济的重要引擎。但正如纽约不是华盛顿、上海不是北京,经济实力从来不是选定省会的唯一标准。当海风裹挟着国际商贸的气息掠过栈桥,济南正以其两千年沉淀的中枢智慧,在黄河国家战略中书写新的篇章。这种历史与现实的双重选择,让济南的省会地位既承载着齐风鲁韵的文化密码,又肩负着协调发展的时代使命。