月薪6711元?别逗了!中俄物价对比戳破多少人幻觉。

中产崩溃实录:我们被平均的收入,撑不起真实的物价。

俄罗斯的魔幻物价VS中国的隐形贫困:一场没有赢家的对比。

月入六千在中国活不过一月,俄罗斯却成“省钱天堂”?中俄物价对比真相扎心。

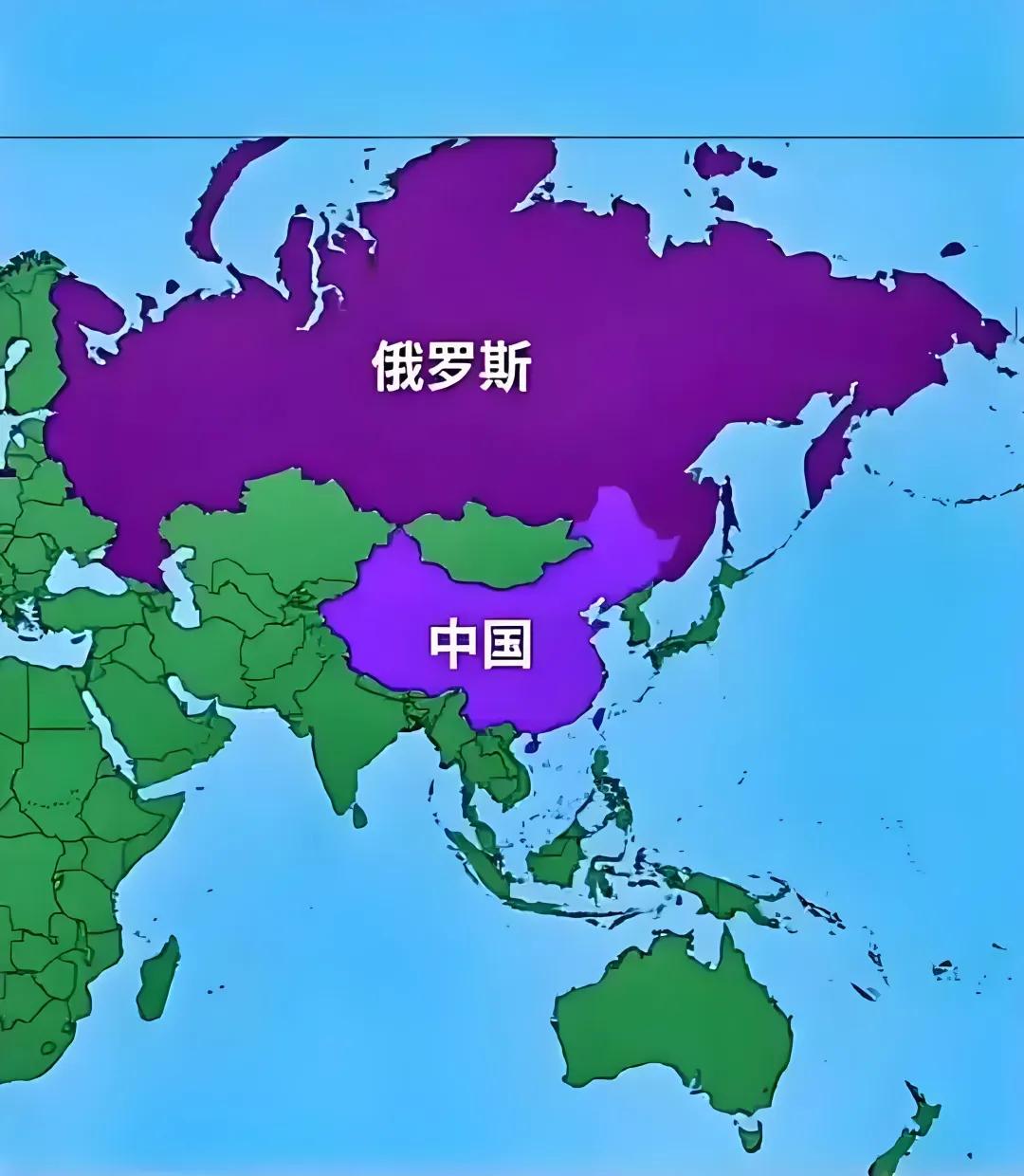

“月入6711元?我连3000都拿不到,这数据是把我当空气吗?”一篇《中俄生活成本对比》的文章最近冲上热搜,评论区炸出上万人“现身说法”。博主称中国平均月薪6711元,俄罗斯仅3808元,但网友的工资条却集体“翻车”——“月薪过万是传说,三四千才是人间真实”的评论点赞过万。这场数据与现实的撕裂,揭开了中俄物价对比背后更残酷的真相。

俄罗斯的“魔幻物价”:牛奶比水便宜,西红柿贵过肉

在莫斯科的平价超市里,一升鲜牛奶售价约5.9元,比某品牌矿泉水还便宜2元;货架上的黑麦面包3.5元能买半斤,足够两人早餐管饱。但走到蔬菜区,一颗西红柿标价约14.4元,土豆3.3元/公斤的价格却比国内便宜约40%。这种“牛奶当水喝,吃肉比吃菜划算”的物价结构,让中国留学生小林直呼魔幻:“俄罗斯人冰箱里塞满香肠奶酪,但炒个番茄炒蛋简直是奢侈品。”

更扎心的是房价对比。北京五环外二手房均价约5万元/㎡,而莫斯科红场旁的高端公寓单价约1.3万元。在俄罗斯做贸易的老王算过一笔账:“在莫斯科十年能全款买房,在深圳连利息都还不起。”这种差距在租房市场更夸张——上海内环单间月租约4000元起步,莫斯科同类地段仅需约1500元,还包水电暖。

中国的“隐形贫困”:月薪六千,为何活得像月月光?

广州白领阿杰晒出工资条:税后4800元,房租占去一半,通勤费500元,剩下1800元要应付三餐和社交。“博主说中国人均月薪6711元,我怀疑他少看了个小数点。”这条评论引发2.3万人共鸣。国家统计局数据显示,2023年全国居民人均可支配收入39218元(月均约3268元),与博主数据相差一倍。

收入“被平均”的背后,是生活成本的全面碾压:北京一顿外卖约30元起步,上海地铁通勤月均约400元,而俄罗斯地铁全程一口价约3元,汽油价格更是中国的一半。在哈尔滨开网约车的张师傅吐槽:“加满一箱油要400元,跑一天车才赚200元,油价再涨就要喝西北风了。”

谁在拉高“平均数”?中产焦虑背后的数据陷阱

博主用“月均收入0.6倍”测算生活成本,却忽略了一个致命问题:金字塔尖20%的人群,可能拉高了剩下80%的“数字幸福感”。就像网友@财经老猫的讽刺:“马化腾和我平均身家千亿,这能说明我富裕吗?”当杭州程序员晒出3万月薪时,河南县城超市收银员正在为2800元工资精打细算。

反观俄罗斯,虽然人均收入低,但刚性支出占比更小。莫斯科白领安娜月薪约4000元,却能住市中心公寓、开二手宝马,周末去剧院看《天鹅湖》——“我们的钱不值钱,但重要东西反而便宜。”这种差异在轻工业品上尤为明显:一件国产卫衣在俄罗斯售价翻三倍,但俄罗斯人更愿意把钱花在旅行和伏特加上,“反正房子不用抢着买”。

物价背后的国家密码:资源禀赋与产业结构的对决

俄罗斯的廉价能源和地广人稀,注定让住房、汽油成为“白菜价”。作为全球最大天然气出口国,其汽油价格长期维持在约4元/升以下,甚至比瓶装水更便宜。而中国14亿人口和土地资源紧张,推高了房地产和交通成本。“我们用世界7%的耕地养活20%的人口,却要用100%的工资供养房价”,一位三农学者的论断道出残酷现实。

在产业结构上,中国轻工业的碾压性优势让服装、电子产品价格全球最低。深圳华强北的蓝牙耳机约25元包邮,同款产品在莫斯科卖到约150元;义乌生产的T恤批发价约8元,进入俄罗斯商场立刻标价约80元。但俄罗斯的“痛苦”也很明显:一颗白菜约30元,看牙医排队三个月,轻工业短板让日常生活成本居高不下。

重新定义“性价比”:生活不是数学题

与其争论“哪国更划算”,不如思考:当我们在对比物价时,到底在对比什么?是超市标签上的数字,还是深夜加班后能毫无压力地打辆出租车回家?是人均GDP的排名,还是孩子上学不必抢夺天价学区房的从容?

在圣彼得堡旅居的作家李娟记录过一段对话:“中国人总问我俄罗斯人为什么不爱存钱?因为他们不用担心明天房子涨到买不起。”这种安全感,或许比任何统计数据都更接近幸福的本质。